易北河畔的聲波漣漪:BIG 打造新漢堡國家歌劇院,階梯式露台形塑水岸新風貌

BIG 拿下新「漢堡國家歌劇院」的國際競圖!新歌劇院將以階梯式量體在易北河畔展開,如同向水面推進的巨大露台,向城市敞開,也向河岸延伸,勾勒出更自由、更當代的藝文想像。

德國的港都漢堡,除了被譽為德國的音樂首都,也是歌劇發展的重要起點。近 350 年前,德國第一座公共歌劇院便落腳於今日的鵝市廣場(Gänsemarkt)周邊,打破當時宮廷歌劇的傳統,讓一般市民也能購票入場欣賞演出,歌劇文化自此在港口城市的潮汐與貿易往來之間生長,成為城市精神的一部分。

如今,作為德國歌劇文化的前沿重鎮,漢堡將迎來一座全新的國家歌劇院,由 BIG 建築事務所(Bjarke Ingels Group)在國際競圖中脫穎而出,擔綱設計這座備受矚目的文化新地標。

(Photo Credit:BIG, Yanis Amasri)

港城水岸的文化新篇章

新漢堡國家歌劇院的誕生,源自德國首富 Klaus-Michael Kühne 的長年倡議,他與漢堡市政府、國家歌劇院攜手推動此計畫,為的是打造一座能承接未來數十年的文化場館。選址落在港城區(HafenCity)東側的 Baakenhöft 半島,位置面向易北河,也與 19 世紀末的紅磚倉庫城(Speicherstadt)及 Herzog & de Meuron 設計的易北愛樂廳等藝文地標,共同形塑漢堡水岸的全新印象。

漢堡港城區周遭的水岸景致。(Photo Credit:Herzog & de Meuron)

Herzog & de Meuron 設計的易北愛樂廳,於2017年啟用。(Photo Credit:Herzog & de Meuron)

這座規模達 4.5 萬平方公尺的新歌劇院,將取代目前位於鵝市廣場附近、建於 1950 年代的漢堡國家歌劇院(Staatsoper Hamburg),並將整合國家歌劇院與漢堡芭蕾舞團,以最先進的聲學、空間與舞台技術回應城市對當代表演場館的期待,也成為一座能融入城市日常的公共建築。

以聲波為形,階梯式露台勾勒港灣漣漪

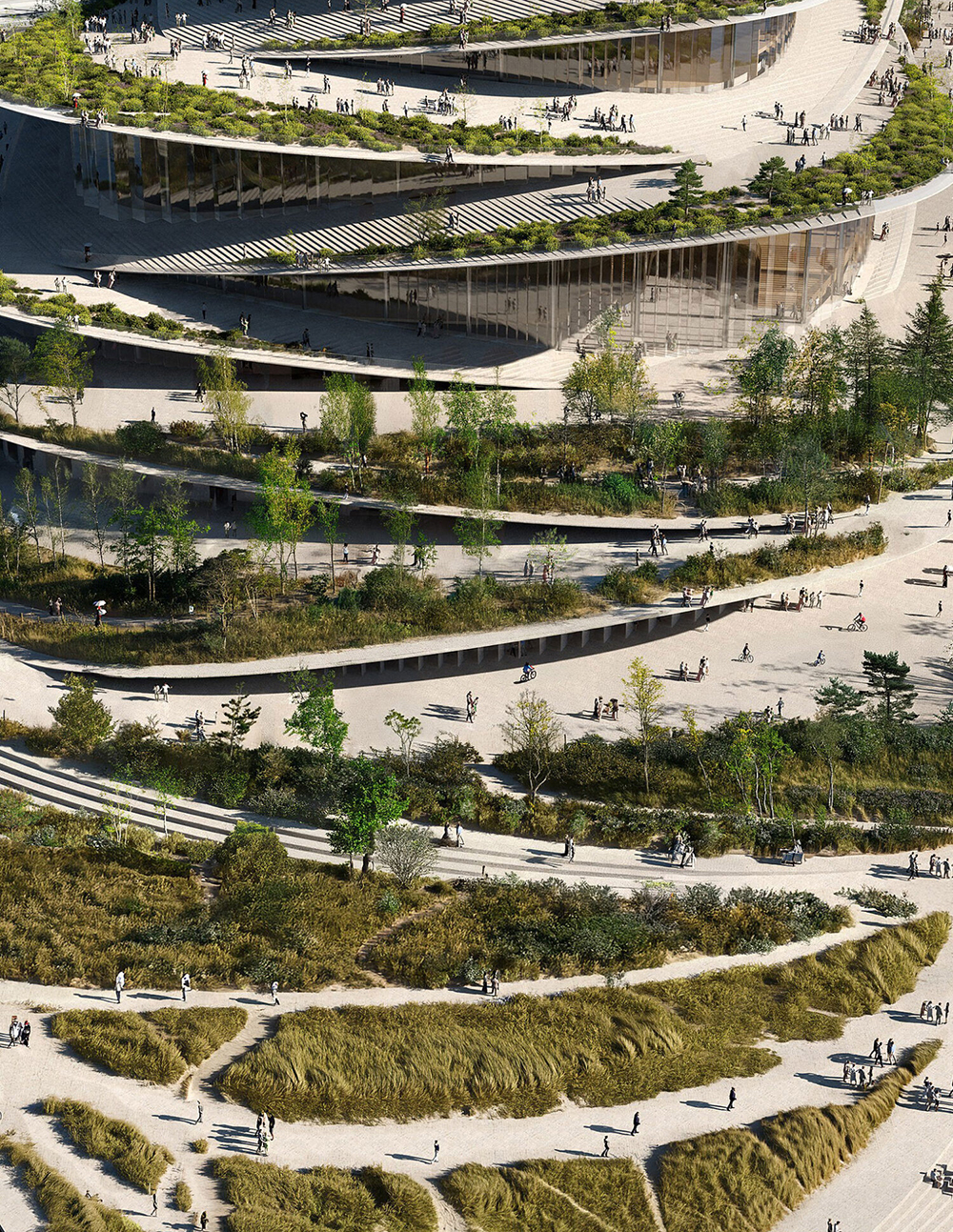

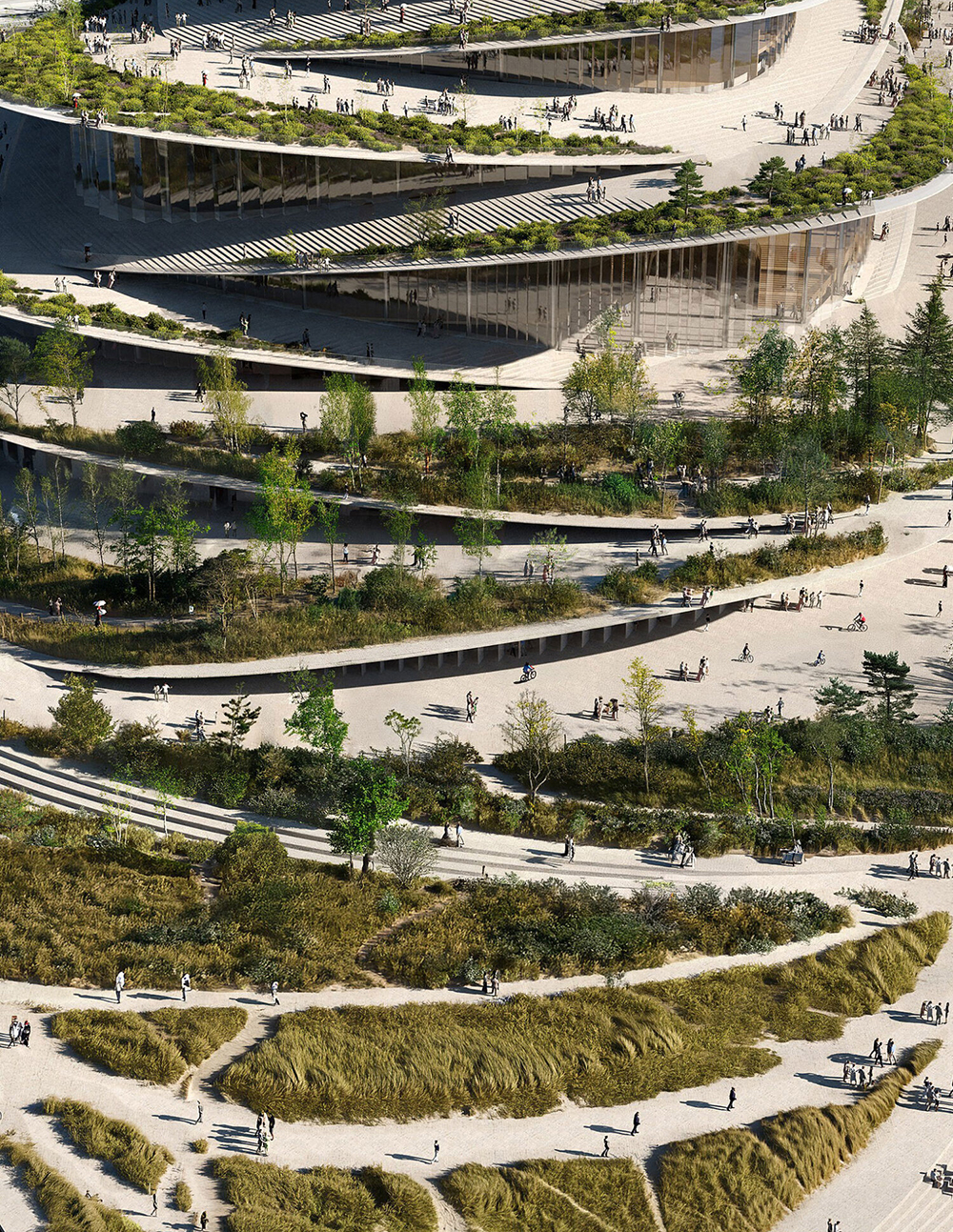

「新歌劇院像是一組由中央音樂之心向外擴散的階層地景,彷彿聲波在水面上漣漪般散開。」BIG 創辦人 Bjarke Ingels 如此形容這座建築的外觀。

設計以環狀屋頂輪廓為視覺焦點,整體建築由一層層向外延展的階梯式露台構成,既像地景、也像漂浮在港灣的巨大雕塑。從空中俯瞰,它呈現向港口敞開的弧形,宛若港灣潮汐推動的地形;從地面望去,層疊露台猶如一座可拾級而上的劇場山丘,邀請遊人漫步、停留、遠眺。

BIG 以階梯式露台為歌劇院的設計亮點。(Photo Credit:BIG, Yanis Amasri)

更重要的是,BIG 打造的不是演出時才會亮起的劇院,而是一座具流動性的城市空間:從碼頭、公園、或城市街口,人們能以不同的方式進入建築。環繞露台的步道讓市民能無拘束地走上更高處,一覽新港城區與舊城區的景致,使歌劇院超越文化場館的身份,成為一處日常可親近的生活據點。

木質環繞的聲學主廳、一座會呼吸的濕地公園

走進建築內部,大廳的兩座木質階梯成為視覺焦點,彷彿延續外部地景般蜿蜒,柔化了大型公共建築常有的距離感;空間像是一座偌大的城市客廳,港岸光線穿透大面落地窗進入,與木材紋理交織出迷人的光影表情。

核心演出廳則以一圈圈橫向堆疊的木質曲面打造,塑造環繞觀眾與舞台的「聲學地形」;同心弧線提供均衡的音場,也讓視線更集中舞台,促進觀眾與表演者之間的交流。主廳後方更直接連接排練室、工作室與技術區,確保活動效率的同時,也讓大眾得以瞥見劇團的日常運作,原本隱蔽的後台在此被重新定義,成為建築開放性的一環。

戶外景觀則由 BIG Landscape 設計,以潮汐與濕地為靈感,在半島上打造具韌性的生態公園。起伏的植被坡地、濕地花園與可滯洪水池組成能吸收暴潮的自然系統,同時為在地物種創造棲地。

(Photo Credit:BIG, Yanis Amasri)

新漢堡國家歌劇院的階梯式量體,沒有封閉的背面,也不以高牆區隔人群,讓人們能從四面八方自由穿行。這座建築目前仍在規劃階段,預計將於 2027 年完成最終執行方案;當它真正落成時,將不只是表演藝術的殿堂,也將成為市民共享的生活場域,為這座孕育近 350 年歌劇傳統的城市,開拓文化體驗的全新想像。

(Photo Credit:BIG, Yanis Amasri)