可進入的雕塑!Anish Kapoor 攜手 AL_A 打造拿坡里新地鐵站,兩座「巨口」開啟地底旅程

英國印度裔雕塑家Anish Kapoor攜手建築團隊AL_A,於拿坡里耗費22年打造的新地鐵站於近日啟用!兩座宛若雕塑的車站入口成為串聯城市地景的嶄新地標,也在地底開啟一場通往內在與神話意象的旅程。

歷時超過 20 年,由雕塑大師 Anish Kapoor 攜手倫敦建築工作室 AL_A 於義大利拿坡里設計的 Monte Sant’Angelo 地鐵站,終於在近日正式啟用。這座位於 Soccavo 與 Fuorigrotta 兩個街區間的車站,是拿坡里地鐵 7 號線的重要節點,兩個出入口分別服務大學區與 Traiano 區,偌大的入口雕塑以紅褐色耐候鋼與亮灰色鋁材打造,宛若從地面張開的「巨口」,邀請乘客走入地底,探索城市的另一層肌理。

拿玻里 Monte Sant’Angelo 地鐵站於近日啟用、向公眾開放。(Photo Credit:Anish Kapoor)

城市復興與藝術地鐵的延伸

Monte Sant’Angelo 地鐵站的誕生,源自拿坡里 Traiano 區的城市與文化復興計畫。這個位於城市邊陲的地區因地形起伏劇烈、基礎設施不足而長期沉寂,透過一系列的都市更新計畫,交通被重新串聯,也讓社區重新被看見。而自 1990 年代起,當地政府也推動「藝術地鐵」計畫(Stazioni dell’Arte),邀請國際建築師與藝術家參與設計一號線與六號線的多座車站,將車站轉化為一座座地下藝術長廊,Monte Sant’Angelo 站便是呼應這個計畫核心精神的項目之一,讓藝術介入公共交通、融入人們的日常風景中。

(Photo Credit:Anish Kapoor)

作為這座新車站的設計核心人物,Anish Kapoor 一向以雕塑探討「存在與空間」聞名,他的創作從芝加哥《Cloud Gate》的鏡面曲線,到《Marsyas》的紅色鋼架與 PVC 結構,無不以宏偉的尺度和對材料本質的探索,挑戰觀者對空間與感知的認知。Kapoor 充滿實驗性的創作橫跨石材、鋼鐵、樹脂、蠟與顏料等多元媒材,並以物質與心理感受的互動為核心,像是空氣泡的透明感、顏料吸光後的深邃感,到以最黑的黑色「Vantablack」探索虛無的極限。這種對物質即感知、純粹藝術性的執著,也成為 Monte Sant’Angelo 地鐵站的創作基調。

Anish Kapoor 於芝加哥的作品《雲門》。(Photo Credit:Anish Kapoor)

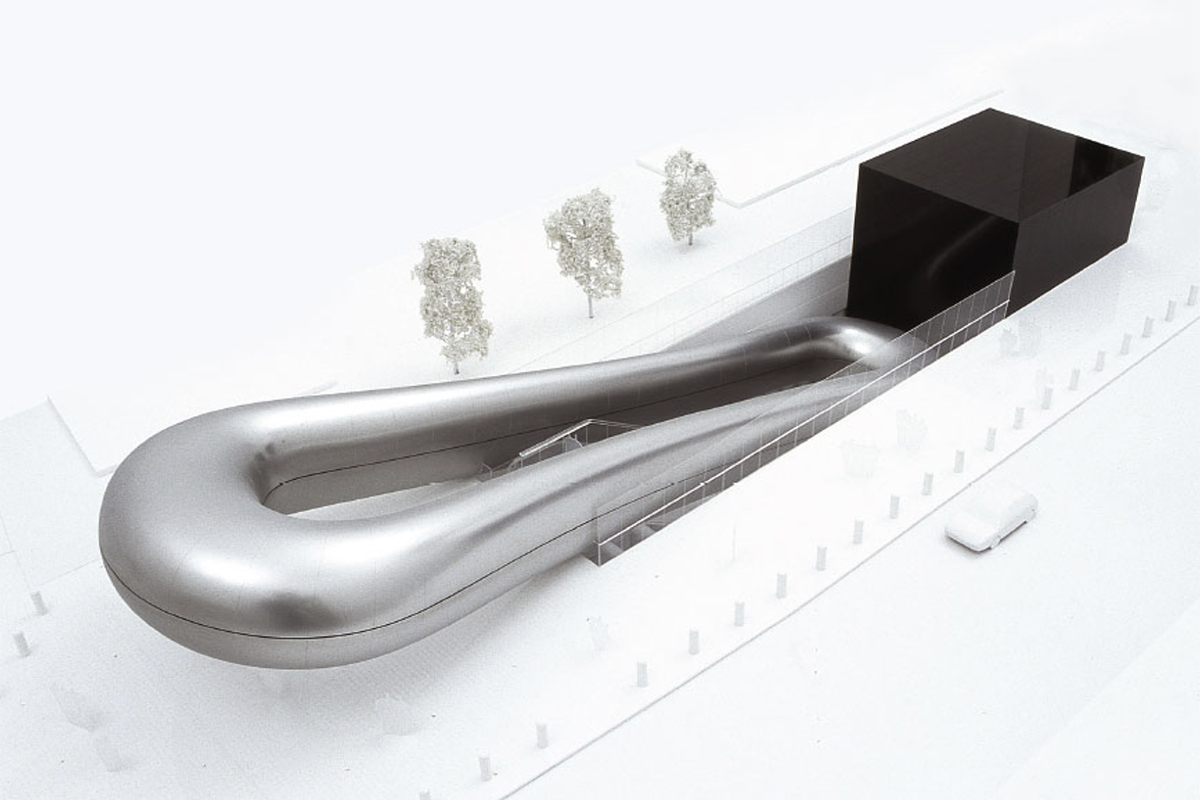

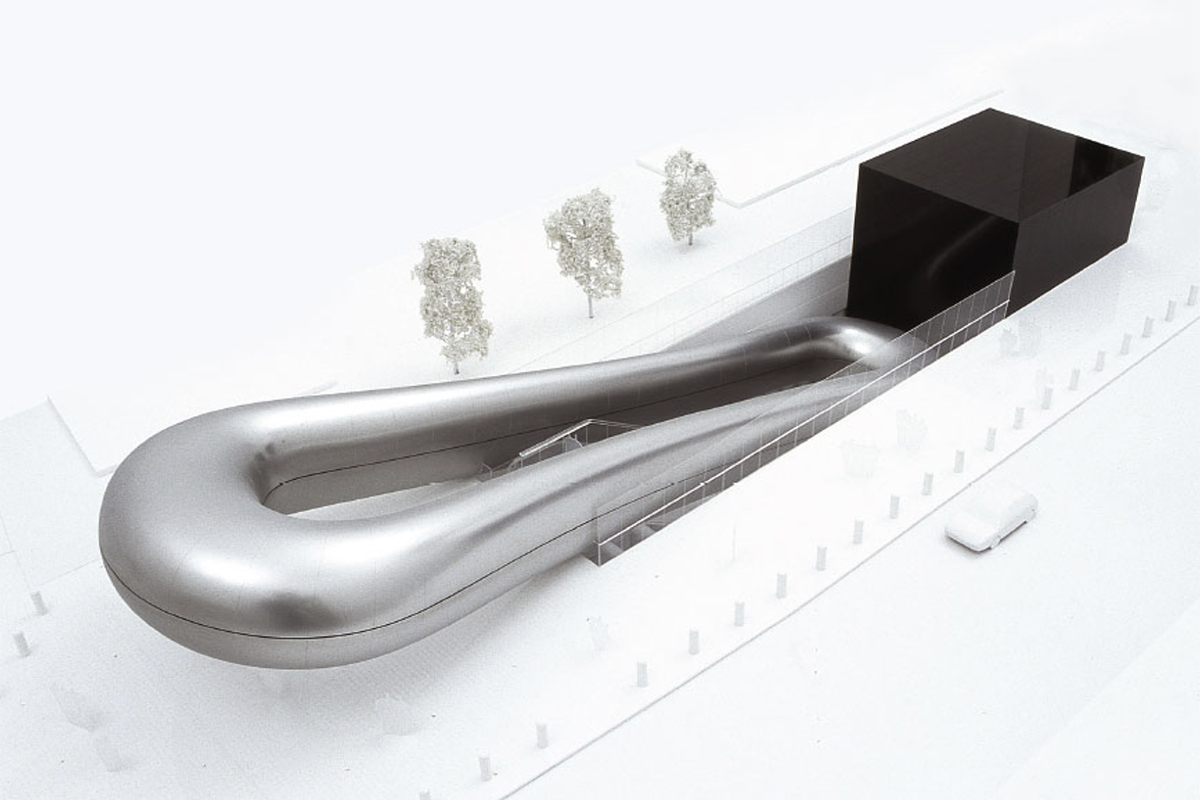

Monte Sant’Angelo 兩座出入口設計。(Photo Credit:Anish Kapoor)

兩座通往但丁世界的「巨口」

Kapoor 為 Monte Sant’Angelo 設計了兩座出入口,分別位於大學區與 Traiano 區,象徵進出不同世界的門徑。入口以耐候鋼與鋁材為主要材料,其氧化後的表面色澤呼應拿坡里火山岩的質地,彷彿地底湧出的礦層,帶有一種原始而神秘的力量。

(Photo Credit:Anish Kapoor)

大學區出入口的雕塑高達 19 公尺、重約 220 噸,於 2022 年完成安裝。整體結構環抱著電扶梯,形成一個巨大的開口,彷彿吞吐著光線與來往的人們,乘客隨著引導逐層下降,進入地底深處。Kapoor 在談到設計時曾說:「在這座有維蘇威火山與但丁《神曲》地獄入口傳說的城市裡,我覺得有必要真正面對『下潛地底』的意義。這個想法就像把隧道反轉成外部空間,彷彿把一隻襪子翻面。」引人入勝的外觀設計在呼應拿坡里地理的同時,也回應著神話與哲學勾勒出的玄妙感。

車站於大學區的出入口。(Photo Credit:Anish Kapoor)

(Photo Credit:Anish Kapoor, Photograph by Amedeo Benestante)

另一側位於 Traiano 區的出入口則呈現出截然不同的氣質。這座於 2017 年安裝的光滑管狀結構,高 11 公尺、重逾 420 噸,同樣以口狀結構形成入口意象,形似地面被無形力量吸入,形成向內凹陷的虛空。Kapoor 與 AL_A 讓交通設施與藝術雕塑融為一體,使其既具功能性又富象徵意涵,乘客穿行其中,也成為雕塑的一部分。

Traiano 區的出入口。(Photo Credit:Anish Kapoor, Photograph by Amedeo Benestante)

(Photo Credit:Anish Kapoor)

(Photo Credit:Anish Kapoor, Photograph by Amedeo Benestante)

廢棄隧道的詩意重生

當乘客穿越入口雕塑,進入地鐵站後,迎接他們的是一個粗獷的地下空間。Kapoor 與 Future Systems 合作(後由 Amanda Levete 創立的 AL_A 工作室接手),以其擅長的流線結構與材質實驗,活化這座曾被棄置的地下隧道:原本在先前工程中遺留的混凝土拱頂與牆體,被完整保留並重新整合,呈現出粗獷的肌理與歷史痕跡,使空間呈現出未完成的真實狀態,也隱約透露著時間的層次。

(Photo Credit:Anish Kapoor)

車站內部一隅。(Photo Credit:Anish Kapoor, Photograph by Amedeo Benestante)

(Photo Credit:Anish Kapoor, Photograph by Amedeo Benestante)

車站內部被刻意裸露的混凝土牆面,與光滑的鋁製結構形成對比;自然光從地面天窗灑入,掠過牆面與樓梯間,映照出深淺不一的陰影。為了在機能與美之間尋找融合的可能,Kapoor 與 AL_A 選擇不以亮色或華麗圖像強化空間,而是透過材質本身的質感與光影層次營造靜謐氛圍,呼應 Kapoor 所說的,這是一場「進入但丁世界的旅程」。

Monte Sant’Angelo 地鐵站不只是一座交通樞紐,也是 Kapoor 所描述的,一件「可穿越的雕塑」。鋼、混凝土與光在其中交織,重新定義了通勤經驗,乘客每日穿梭其中,從陽光下的街區逐步下潛至地底,彷彿完成一次對內在與未知的探尋,移動的人們也成為藝術的一部份,而這兩座「地底之門」如今更成為拿坡里城市風景中最具詩意的嶄新地標。