聲波像素化作節奏立面!首爾新村老屋改造新生,穿孔磚牆喚回音樂街區記憶

首爾新村一棟建於 60 年代的老屋,近期迎來改造重生!以穿孔磚構築的節奏立面,映照街區曾盛放的音樂文化,讓聲音與光線在建築之間再次流動,喚醒街區過往的青春記憶、注入嶄新的當代活力。

在延世大學、梨花女子大學等多所學府環繞之間,被稱為「大學街」的首爾新村,於 1970、80 年代是韓國年輕文化的核心據點,大學生次文化在此蓬勃發展,也孕育了韓國獨立音樂的萌芽,街角的咖啡館、現場音樂酒吧與小劇場,共同為新村構築出一種自由且充滿能量的氛圍。然而,隨著 1990 年代政策變動與 2000 年代初期的士紳化浪潮,個性小店逐漸被大型連鎖品牌取代,原本的文化脈動也轉移至鄰近的弘大。

而坐落於新村地鐵站 2 號出口附近、建於 1966 年的一棟老建築,便見證著這段城市變遷,近期經過重新改造後,它以嶄新的面貌回到人們的視線之中,為這片曾是文化搖籃的街區注入新的城市想像。

首爾新村一棟建於 1966 年的老屋近期迎來新生。(Photo Credit:Roh Kyung)

在限制中重構新村的文化象徵

鄰近於現代百貨新村分店的這棟老建築,比地鐵 2 號線還早出現,它曾是一間營運數十年的韓式餐館,門口雨遮覆著韓屋常見的黑瓦,是當地居民熟悉的日常風景。餐館歇業後,建物主人希望讓這座老屋延續生命,同時回應新村曾經蓬勃的文化記憶。

老屋在作為餐廳時的原貌。(Photo Credit:NOMAL)

經 NOMAL 翻修後的新貌。(Photo Credit:Roh Kyung)

然而受到韓國建築法中關於容積率與停車空間的限制,無法以最直接的方式重建。於是,建物主請到首爾建築師事務所 NOMAL 進行翻修,將老建築改造成如今的「Cracker」。建築團隊以 cracker 為其命名,象徵在沉寂城市中重新迸發的聲響與能量,也是一種對過去的回望與未來的呼應。

拆解危險結構,穿孔磚立面增添節奏

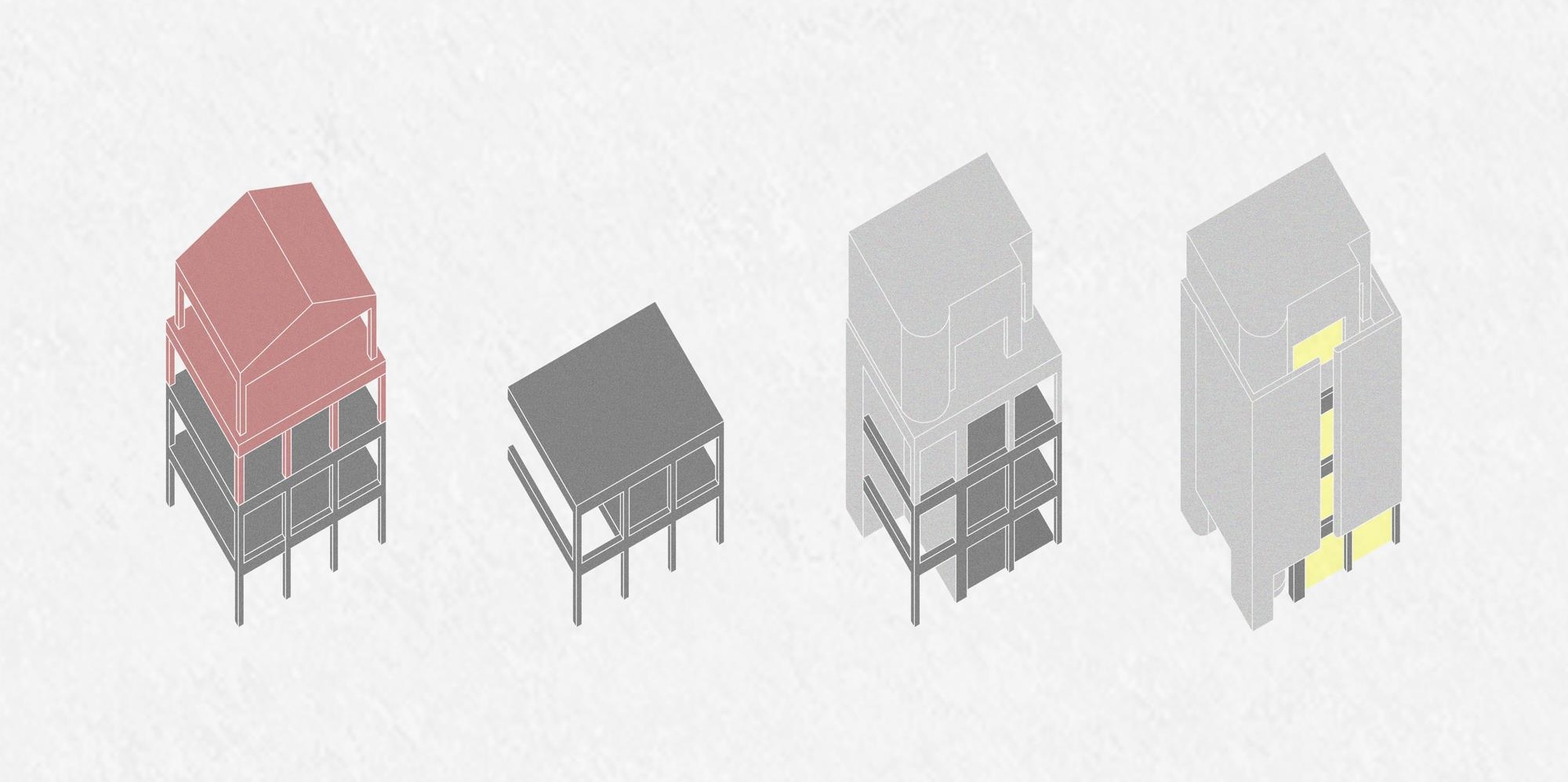

這棟誕生於首爾快速城市化時期的老屋,原本僅有兩層樓,後來陸續加蓋三、四樓,成為典型的「頂加」建築。由於當時缺乏整體規劃,新增樓層以磚造與輕鋼構混合,甚至有部分柱體越界延伸到基地外,使結構極為危險。NOMAL 在改造時,先拆除加建的三、四樓,針對地基與主結構進行補強,再重新分配空間比例。團隊將原本三個分區重新組織為兩個主要使用空間,並設置包含樓梯與電梯的垂直動線,使整體布局更加明確。

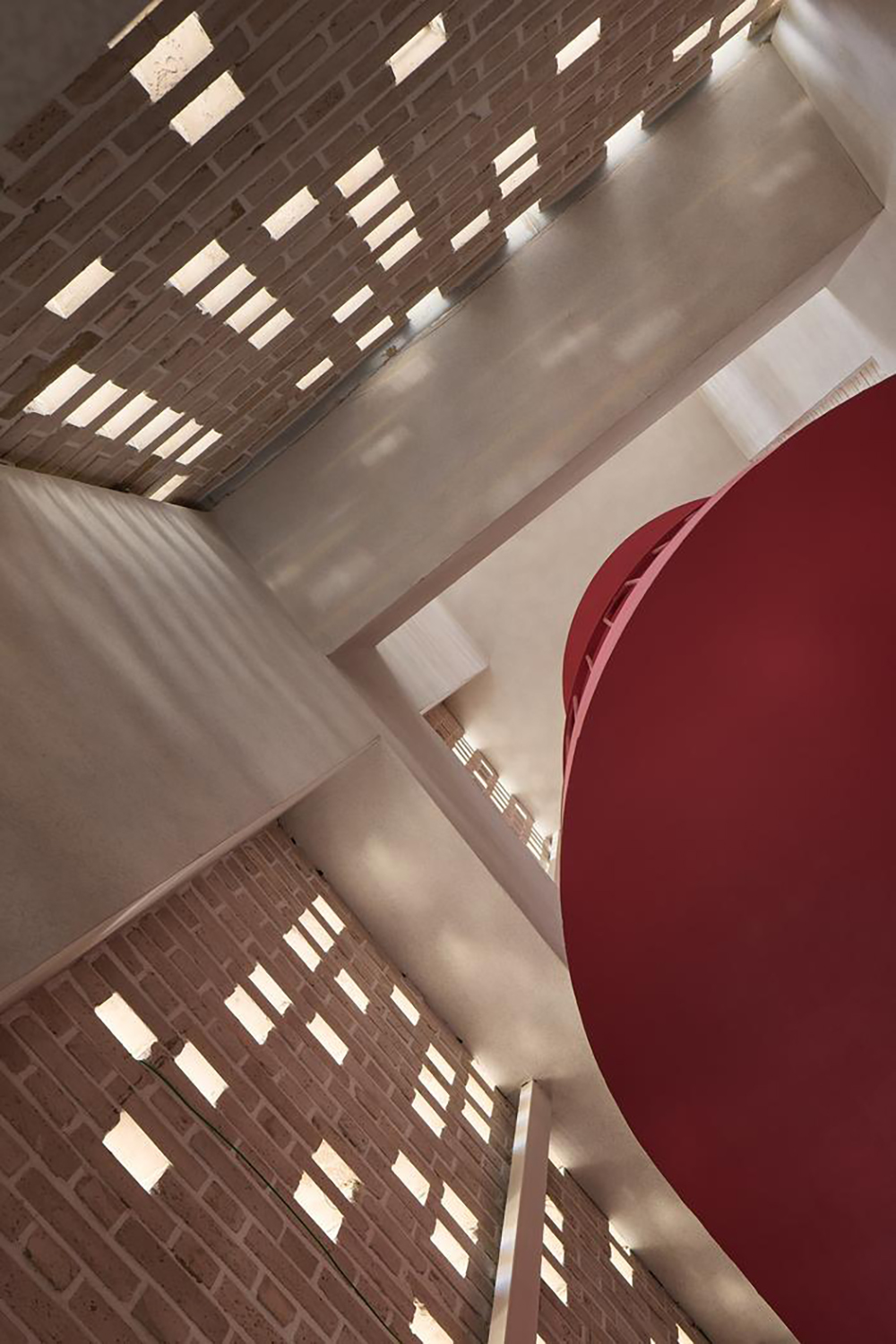

其中最引人注目的改造亮點,是外觀那面以穿孔磚砌成的立面。設計靈感源自「音樂視覺化工具」的節奏圖像,那些在電子螢幕上跳動的聲譜像素,被轉化為有序且富節奏感的磚孔圖案。這樣的設計在功能上同時確保了採光與隱私需求,也減少了與鄰棟的視覺干擾;在視覺上,如聲波起伏的磚牆表情,則呼應著新村過往的音樂文化,讓老建築重新發出屬於它的聲音。

老屋的城市再生可能

白天時,陽光穿過 Cracker 的磚孔,在室內灑落細碎光影;入夜後,光線自立面滲出,讓建築散發柔和光暈,如同舊結構中浮現的微光,延續著空間的記憶與情感。如今,一樓由韓國連鎖咖啡品牌 TENPERCENT 進駐,成為學生與居民的聚集地,也為周邊街區注入新的活力。

(Photo Credit:Roh Kyung)

在瞬息萬變的城市風景中,建築如何成為承載文化與時間的容器?透過 Cracker 的翻修,NOMAL 嘗試以設計回應這個提問。他們從新村的歷史與建築自身的時間痕跡出發,將記憶轉化為設計語言、轉譯創作,讓老屋不只是被修復,而是重獲生命、實踐城市的再生與延續。