去華山園區看台灣住宅的歷史!「家.流動與安住:台灣住屋建築風景之一隅」特展

文化部為籌備台灣建築博物館做暖身,委託國立台灣歷史博物館(台史博))策劃「家.流動與安住:台灣住屋建築風景之一隅特展」。

建築迷對台灣的建築歷史好奇嗎?不久的將來,將有機會見到「台灣建築博物館」!文化部為籌備台灣建築博物館做暖身,委託國立台灣歷史博物館(台史博))策劃「家.流動與安住:台灣住屋建築風景之一隅特展」,希望透過這次展覽逐步建構台灣建築史,並向一般民眾推廣建築文化;展覽正在台北華山文創園區進行中。

「家.流動與安住:台灣住屋建築風景之一隅特展」入口。(Photo Credit:一起設計)

台灣家屋的歷史切片

展覽中,將可以看到台灣家屋的歷史切片,包括原住民的營造知識、漢族風格樣式、日治時代的和洋折衷樣式等,都是家屋歷史的重要切片。

二戰後,隨軍隊抵台的軍眷,多在日遺宿舍、學校、寺廟尋建容身之處,後由軍眷管理處以「集中管理、集中居住」方式,成為今天大家所說的「眷村」。而隨著韓戰在1950年爆發,台灣因位處美國太平洋防線的要角,美式文化與思維隨著對台軍援進入台灣,美式家庭生活也被認為是「現代與進步」的代名詞;例如在萬仁導演改編黃春明的作品《蘋果的滋味》中,就反映了當時社會存在對「美國現代化」的仰望。

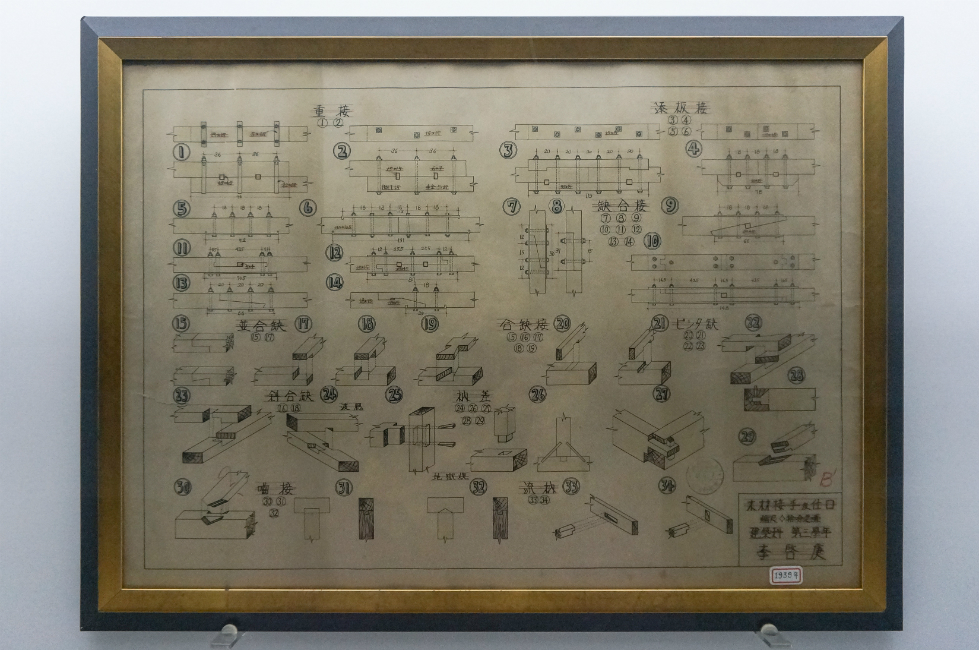

台北工業學校建築科學生李啟庚所繪木結構榫接圖。(1939年/昭和14年)展品提供:李乾朗老師(Photo Credit:一起設計)

展覽內容以多樣的形式呈現(Photo Credit:一起設計)

(Photo Credit:一起設計)

住宅與人們的生活最是息息相關,這次特展囊括從過去到當代的住屋風景,也從中看見台灣人生活樣貌的演變。

建築語彙的展場設計

展場內的三面環景投影空間(Photo Credit:YHLAA)

(Photo Credit:一起設計)

核心區設計為三面環景投影空間,外有54組雙層白色烤漆鋼管旋轉圍繞,是展覽起點也是終點。展場外可以看見環景影片被反射在白色鋼管上,在鋼管上也可看見環境光的色溫在白天呈現溫暖黃色,到了傍晚呈現微涼的藍色,像是一塊白色畫布映射一天環境的變化。

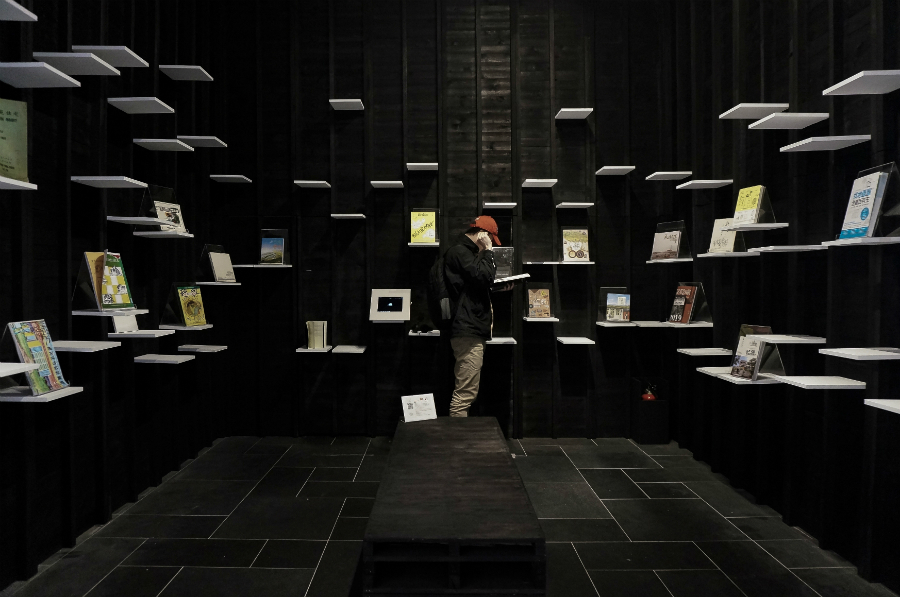

展覽文本與文物圍繞核心區;四周牆面的素材是建築工地常見的模板,構築出一條高3.6米的黑色長廊,黑色模板呈現出施工中的樣貌,隱喻家屋形式是不斷演變積累的過程,日光燈常見於工地現場,線性的安排成為進入時光廊道的引導,觀眾順時針瀏覽於時間長流中各式家屋的模樣。

展場內亦規劃閱覽區(Photo Credit:一起設計)

黑色長廊中跟著白光,身體在移動中體驗空間的收緊與開闊,在開闊的展區使用溫暖的黃光讓人停留,模板牆上保留老屋的窗景,將戶外景緻引入展場。最後經過光影交織的迴廊,回到核心區,影片帶領觀眾走過家屋的片片風景,看見「家」的各種面向以及人與家的親密關係。

「家.流動與安住:台灣住屋建築風景之一隅特展」將於3月1日結束,有興趣的建築迷得把握時間了!

編輯/王若堯