專訪塩田千春:「大部分的人會在社會化的過程中,漸漸遺忘掉那些自我懷疑,但我從未丟掉過這些想法」

專訪的那天,塩田千春說:「我覺得人生就是一趟不確定的旅程。你不知道自己在中間的哪一段,也不曉得未來會走向哪裡。」

北美館年度大展「塩田千春:顫動的靈魂」不只是投射塩田內在自我面對極大焦慮和不安的寫照,更呼應了無數觀者生命經驗裡的共鳴;於是我們從一艘有著白色羽翼的帆船前啟程,一路經歷藝術家的童年時光,柏林求學時期的身體實驗,並從搖晃的行李箱間,在一群十歲德國孩童錄像訪談裡對靈魂的想像中,距離內在的自己更接近一點。

北美館年度大展「塩田千春:顫動的靈魂」不只是投射塩田內在自我面對極大焦慮和不安的寫照,更呼應了無數觀者生命經驗裡的共鳴;於是我們從一艘有著白色羽翼的帆船前啟程,一路經歷藝術家的童年時光,柏林求學時期的身體實驗,並從搖晃的行李箱間,在一群十歲德國孩童錄像訪談裡對靈魂的想像中,距離內在的自己更接近一點。

「大部份的人會在社會化的過程中,漸漸遺忘那些自我懷疑。可能在這個分歧點上,我沒有丟掉這些想法,它們還留在我的心裡,我會一直不斷思考生而為人我到底欠缺了什麼,這大概是我跟其它人之間比較大的差異吧!」

塩田的父母在她幼時經營著一間專門製造漁業木箱的工廠,機器從每天早上8點一路轟轟吵到晚上6點,員工也像機器般周而復始的工作著,當時的塩田便意識到自己不想像機器一樣活著,因此「我從12歲就立志當藝術家,再也沒想過要從事其它職業。因為藝術是我的生命意義,我一輩子就想著這件事而已。」

從小喜歡思考、性格敏感的她,相較其它小孩擁有更多的感受性去吸收外界事物。因此她的作品經常從很小、很私密的視角出發,比如洋裝、泥土、皮膚、床....,也常自我提問,「為什麼我會在這?所謂的自我是什麼?未來會去哪?並在感受到內心糾葛,或是不知道如何表達徬徨時,把這些感覺寄託在作品之中。」

什麼是自由?仔細聆聽從身體裡說出來的字

前往柏林深造時,塩田遇上行為藝術教母 Marina Abramovic,自此她從日本社會脅迫成為的女性角色,以及日本國籍的限制之中解放出來,變成一個真正的他者。

塩田說:「當時Marina上課的內容非常刺激,日本根本沒有這樣的課,比如斷食一個星期,或先帶我們去湖邊走一圈,隔天又叫我們把眼睛遮起來再走一遍,有人甚至因此不小心掉進湖裡。」

對從來沒體驗過斷食的塩田來說,「那個禮拜我只想著吃東西。」(哈哈哈)。但她也解釋Marina並不是忽然決定斷食,而是漸進式從幾個月前就讓她們學習不吃肉,再慢慢進行斷食。「但印象比較深刻的是,斷食第一天早上五點,Marina來到我們枕邊,當時我很想睡,又很餓,意識模糊不清,但她給了我紙筆,要我把現在腦子裡想到的東西寫下來。我那時寫了『Japan』。 到了斷食體驗的最後,她解釋一開始讓我們寫下的,就是身體裡面想說的字。」

因為Marina是一位很重視身體性、把身體當成媒介在運用的老師。「她透過這些體驗是要讓我們明白,其實思考跟感受是有所背離的,而且生活中有著不同的觀點及看法,相信身體的直覺性很重要。」但塩田也笑說,這要是在亞洲,恐怕會被家長投訴(哈哈哈),但事後想起,她收獲很多。如今,她以自己的身體編織著那些密如蛛網的線,在不斷重複的編織與勞動行為中,持續探索著生死與人生未竟之路的各種提問。

人在德國時思念日本,但回到日本又像個異鄉人?

「其實整個在日本的生活都不適合藝術家。就算常去美術館,同樣也是被束縛的生活,但德國就很不同,在學校學習的自由度很大。」有別於日本美術大學的老師出身教育背景,柏林的老師本身就是藝術家;日本教學系統分科極細、但在德國只區分藝術與設計,不僅教學思維截然不同,藝術表現的方式也不再受到限制。

「我去上課是想當藝術家,而不是想拿一張教師執照。」塩田說。柏林讓塩田脫離了日本的約束,從生活、創作,也從思想跟身體的自由中獲得解放。

「我去上課是想當藝術家,而不是想拿一張教師執照。」塩田說。柏林讓塩田脫離了日本的約束,從生活、創作,也從思想跟身體的自由中獲得解放。

然而她究竟屬於何方呢?塩田說:「我確實人在德國時想去日本,在日本又想去德國。我剛用了『去』這個字,可是我經常會猶豫,到底是要用『去』日本,還是『回』日本。寫e-mail跟友人通信時,也很懷疑我到底要怎麼表達自己的方向;我好像一直都在回家的路上,一直都在回去某個地方,但我又不曉得哪個才是真正的方向。這件事是沒有答案的。因為就算我真的回到日本,它跟我腦子裡想回的日本也不是完全一樣,總有落差,但我還是會想回去。」

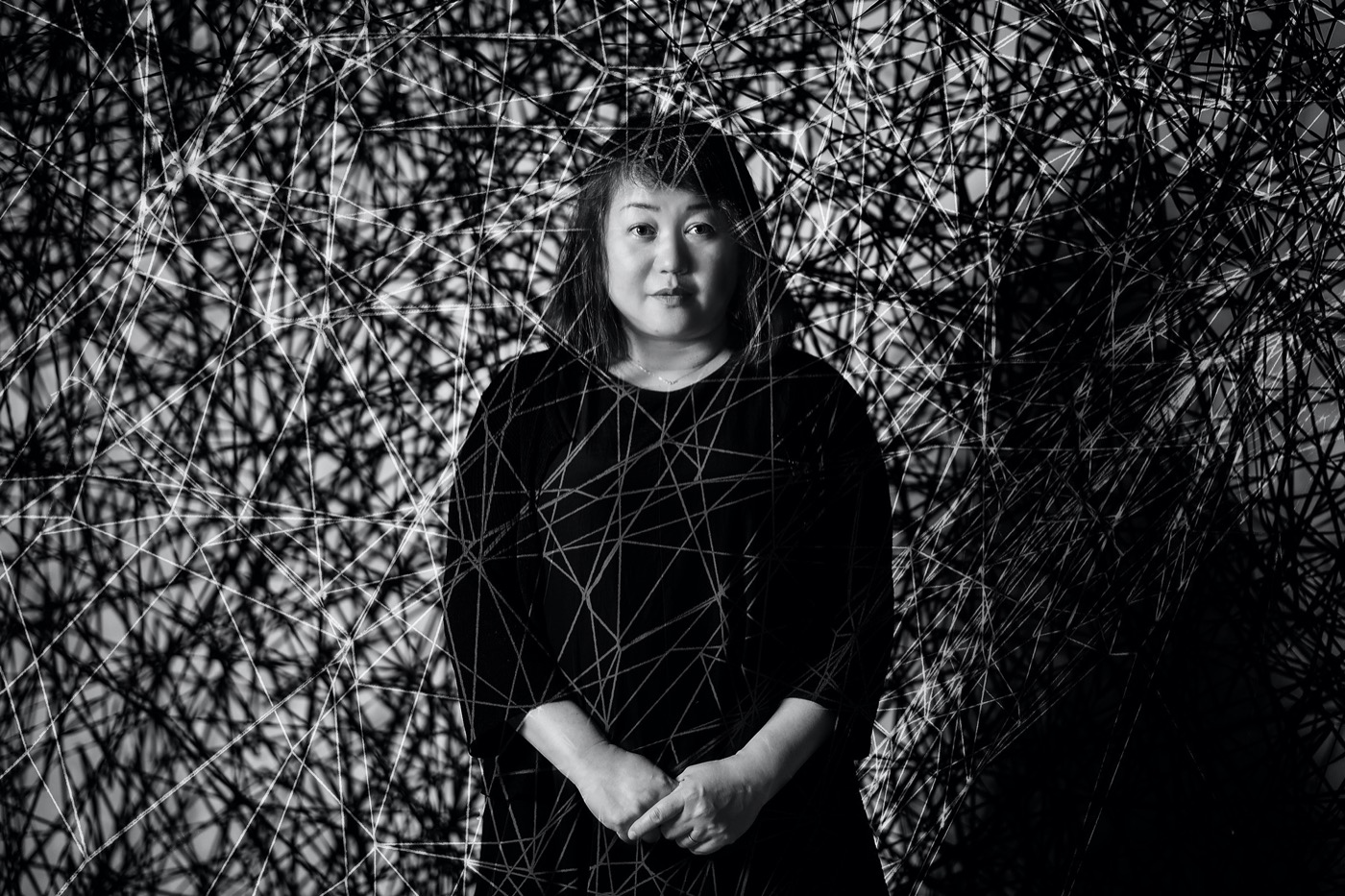

塩田千春的作品《去向何方?》,其實正呼應著她內在不確定的方向,這裡所指的方向既是對人生旅程的探問,也是身份認同的自我懷疑。(Photo Credit:MOT TIMES、Photography by Chris Chen)

生命猶如天花上由高至低懸掛且搖晃的行李箱作品《集聚—找尋目的地》,我們總是興奮的準備啟程,無論明天要去哪。(Photo Credit:MOT TIMES、Photography by 汪德範)

「我所挑選的關鍵字都是我不了解、一直在尋找答案的事」

當塩田理解了身體的自由,蛻變重生後,便開始以空間當作畫布,在空間裡作畫,而畫材就是毛線。「因為長年一直畫畫,當我在做立體裝置時,是帶著畫家的眼睛在看待空間,因此你們看到的是三維、立體的樣貌,但它同時也有2D平面繪畫的感覺。」

更重要的是,面對何時該停下編織她全憑直覺。通常她一個人在工作室時,會放點背景音樂,但什麼都不想,只專注眼前,且不斷觀察空間裡的變化,直到某刻她覺得可以了,就會停下來。

然而仔細爬梳她的作品,不少都在探討夢境、旅行、回憶、生死等題材,但一如塩田所說的,「我所挑選的關鍵字都是我不了解、一直在尋找答案的事。比如說到現在我都還會想人死後會去哪,我出生在這世界上是帶著我的思想而來的嗎?我的肉體跟我的思想是個什麼樣的組合?我從什麼時候開始變成我的?如果不是這對父母,我還會是現在的我嗎?一定要有我的想法跟肉體才會是我,那這樣的組合是從什麼時候開始形成的?我其實一直都在不斷思考這些問題,也一直找不到答案,而這些一直找不到答案、我不知道的事,就會變成我作品的主題。」

癌症復發後重新梳理的生死觀

過去塩田在中原佑介的課堂上學習到了藝術家馬塞爾.杜象(Duchamp)的「中介區」概念(intermediary zone),並經常運用具有象徵意義的物件和材質,如床(床是夢境和真實的中介區)、衣服(像第二層皮膚,是介在人的內在和外在世界)、窗戶,和其他生活中的物件,在她的作品裡扮演中介區的角色。

但2017年,塩田癌症復發。「當我聽到醫生說我癌症復發時,第一次覺得死亡逼近,原來我的生命是有界線,我也可能在不久之後會成為死亡的人,這件事也影響了我對生死的看法。但與其說是恐懼,因為我聽到診斷時,前一天剛答應了森美術館的個展,如果眼前有生跟死,我看得更多的是我要怎麼活下去,想利用活著的時間把展覽好好做完。」

而在經歷手術和化療後,塩田的感覺跟身體開始分離,好像她的身體被抽出並放到輸送帶上,卻落下靈魂沒帶走。長久在她裝置作品中缺席的身體,開始出現,將身體部位變成可看的物件,一如作品《外在化的身體》便是以皮革做成的外顯內臟,再將自己的手腳以銅翻模塑型,再由紅線綑綁連結,去體現過去象徵缺席的存在。

如果靈魂在死後繼續存在,那世界和宇宙的本質是什麼?

在歷經流產、罹患卵巢癌、康復,順利生下女兒,到癌症復發;塩田做為藝術家可以揮揮衣袖不帶走一片雲彩,但做為母親卻很難。

展覽的最後,正是她得知癌症復發後,因擔心當時十歲大的女兒,並好奇孩子們是如何思考「靈魂」這件事所拍攝的訪談錄像。影片裡其中一位孩子說:「我不認為靈魂有顏色,人們看不見也感覺不到靈魂」,另一位則表示:「我認為靈魂會重生且生生不息」,還有一個小女孩則相信,靈魂就像是「我們有時也會遺忘某些童年回憶,一旦回到那兒,記憶就會恢復,可以打開那道關上的門。」

然而死亡是不是終點?或許生死這道謎始終無解。但正是「無法預知未來的不確定性」造就了塩田創作的動力之一,也讓我們在各種沉浸式體驗中,找到屬於自己的解答。

藝術家塩田千春簡介:

塩田成長於大阪府岸和田市,現居柏林。於京都精華大學美術學院就學期間主修油畫,並於雕塑系擔任村岡三郎助手,期間以交換學生身分前往澳洲國立大學藝術學院就讀時,開始創作裝置與行為藝術。

在受到波蘭纖維藝術家瑪格達蓮娜.阿巴卡諾維奇(Magdalena Abakanowicz,1930-2017)啟發,塩田在1996前往歐洲發展,並先後師從行為藝術先驅瑪莉娜.阿布拉莫維奇(Marina Abramovic,1946-),以及德國藝術家瑞貝卡.霍恩(Rebecca Horn,1944-)。此後,塩田活躍於各大美術館及畫廊,也參與許多國際展覽如雪梨雙年展(2016)、基輔雙年展(2012)和橫濱三年展(2001)等,更是2015年第56屆威尼斯雙年展日本館的代表藝術家,至今總共參與了三百場以上的展演活動。

「塩田千春:顫動的靈魂」

展期:即日起~2021年10/17

地點:臺北市立美術館1A、1B展覽室

採訪、編輯撰文/Christine Chen、彭永翔Josh Peng

採訪、編輯撰文/Christine Chen、彭永翔Josh Peng