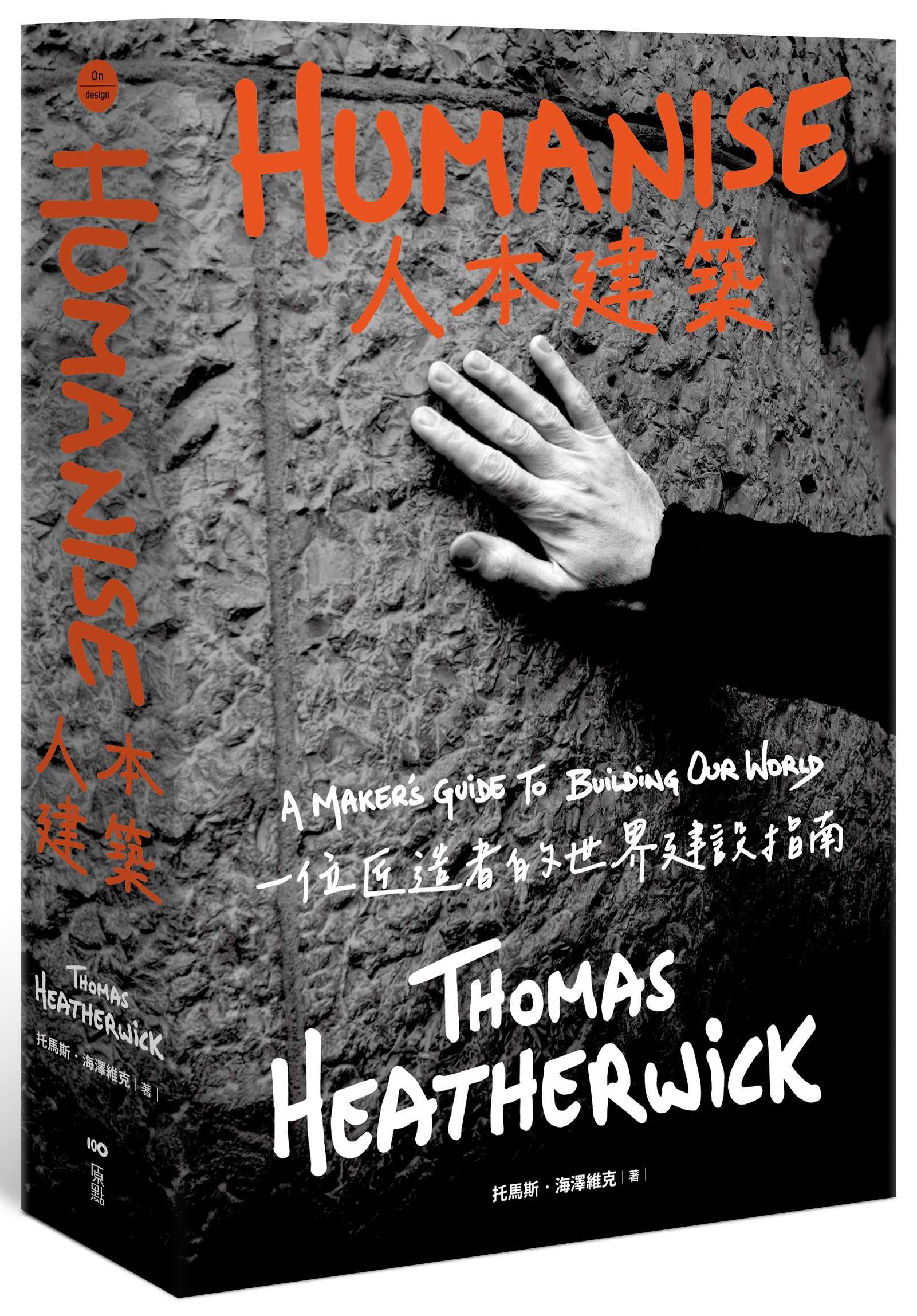

獻給所有人的建築之書!設計鬼才海澤維克《人本建築》挑戰百年現況,勾勒「營養均衡」的城市願景

英國設計師Thomas Heatherwick以「種子聖殿」一舉成名,作品橫跨建築、家具到城市規劃等領域。其著作《人本建築》大膽挑戰現代建築思維,提倡以人為本的設計,臺灣版於2025年3月3日上市。

「我們已經在有害建築的環繞下,被迫度過失落的一百年。……不斷興建不受喜愛的建築,再拆掉它們。……如果孩子吃的食物不該是效率的味道。現在,該是我們要求建築『營養豐富』的時候了,建築應該在我們與它相遇時滋養我們。」—— Thomas Heatherwick

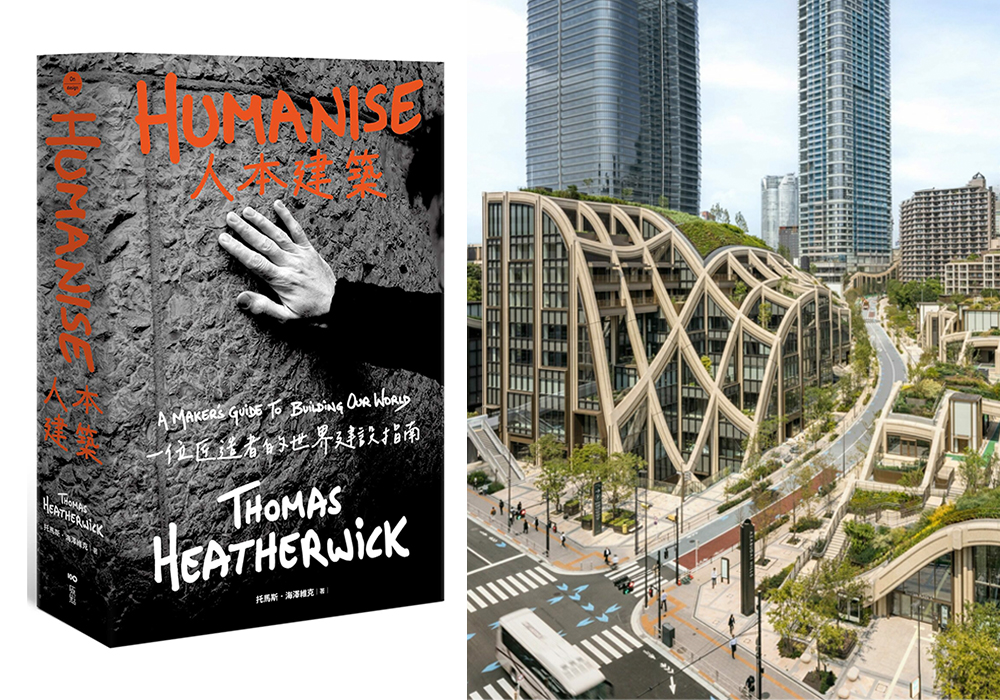

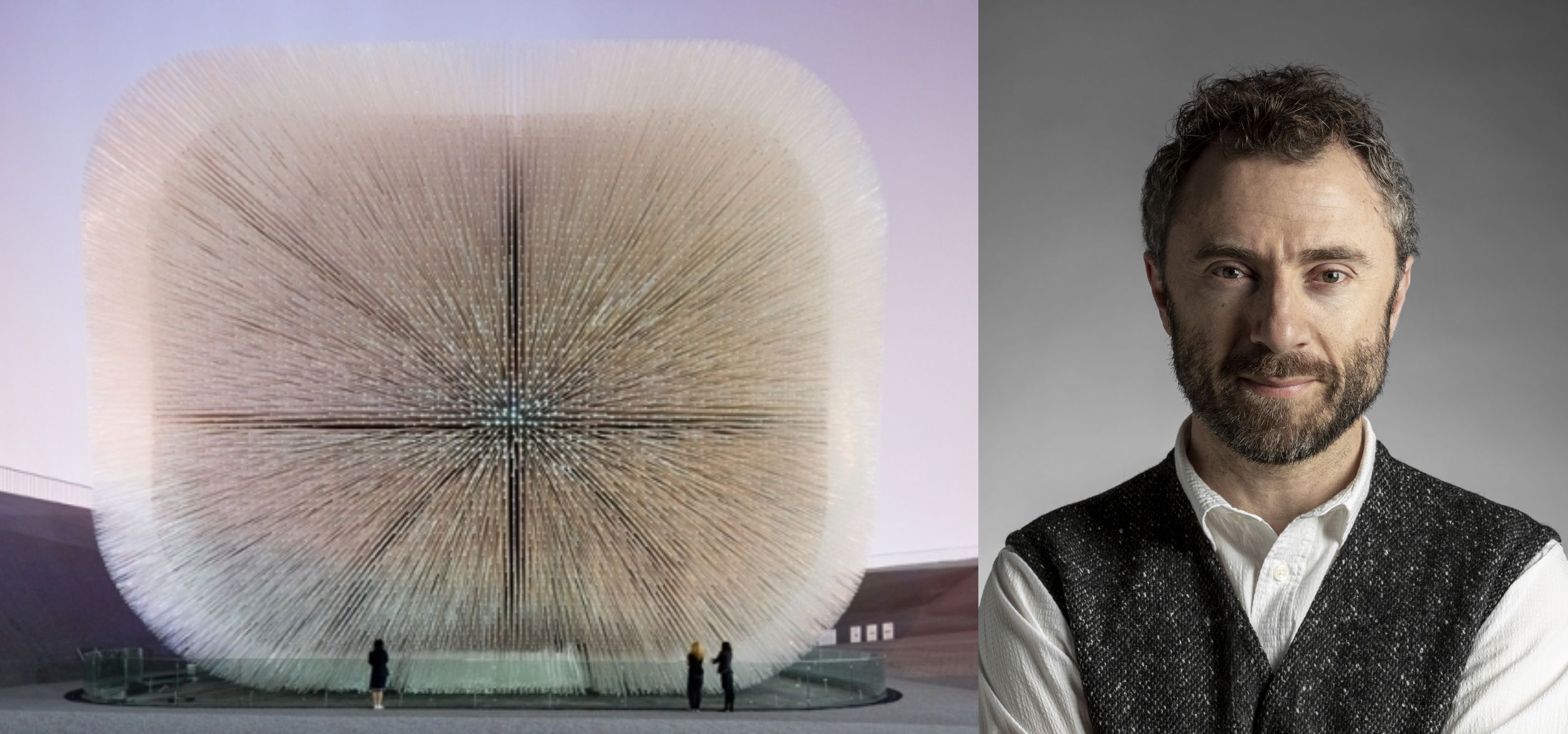

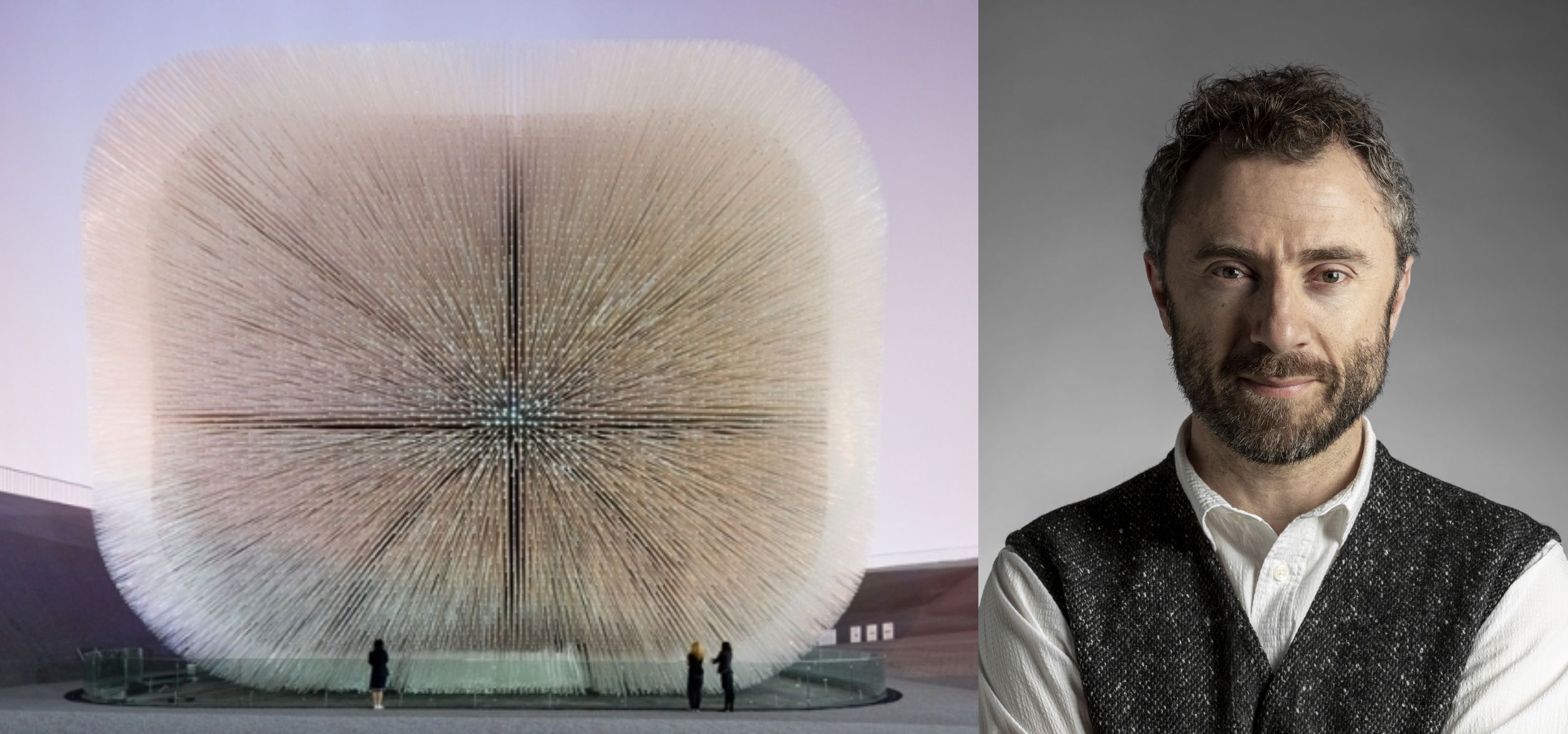

跨足建築、城市規劃、家具、產品設計等領域,以獨特創意和實驗性設計聞名的托馬斯‧海澤維克(Thomas Heatherwick),是當代英國最具影響力的設計師之一,2010上海世博英國館「種子聖殿」、2012倫敦奧運聖火台、紐約「Vessel」,以及東京「麻布台之丘」等作皆出於其手;Heatherwick擅長運用有機形態與材質創新,有人譽他為「現代達文西」,也有人說他是「英國設計鬼才」,而他則將自己喻為一位發明家,常以非傳統和前衛的方式,挑戰現有的設計語言和技術。

Thomas Heatherwick與其代表作之一的「種子聖殿」。(圖/海澤維克工作室)

Heatherwick於2023年出版《人本建築》(Humanise),大膽挑戰柯比意等現代建築大師的理念,並重新審視百年來全球建築發展的現況。他在書中提出「復興人本精神」,強調建築應回應人的情感與需求,而非僅追求制式化的現代主義美學。這本書以通俗易懂的視覺圖文,喚醒大眾對建築空間的覺醒,是一本獻給所有「過路人」的建築之書。

Heatherwick於書中首度完整分享他的設計理念、學習歷程與家學背景,並回顧世界各地獨具特色的建築案例。他不僅透過文字發聲,更以行動推動「人本建築行動」,架設網站、進入學校授課,號召建築師、政府、開發商與社會大眾共同思考未來城市應有的樣貌。

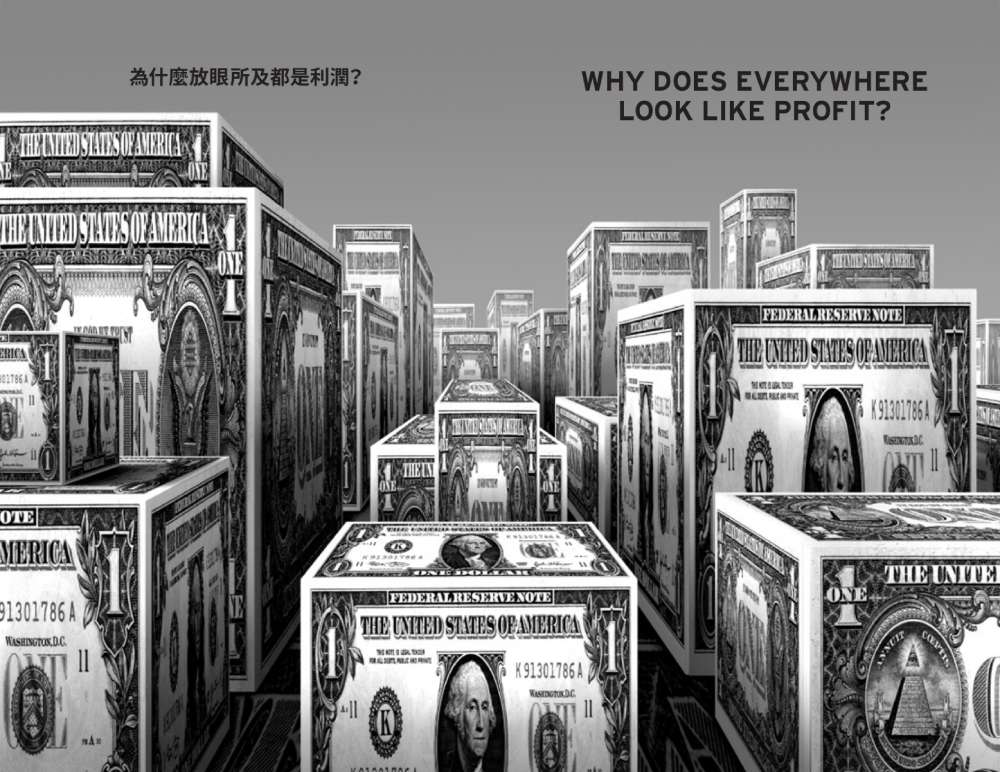

Heatherwick認為當代建築已經從藝術走向商人的遊戲,書中強調建築應該回應人的需求,創造更加富有情感和關懷的空間。(圖/原點出版《人本建築》)

Heatherwick於書中首度完整分享他的設計理念、學習歷程與家學背景,並回顧世界各地獨具特色的建築案例。他不僅透過文字發聲,更以行動推動「人本建築行動」,架設網站、進入學校授課,號召建築師、政府、開發商與社會大眾共同思考未來城市應有的樣貌。

而「人本建築」的理念是否適用於臺灣?能否為城市發展與建築設計帶來新方向?臺灣原點出版社於3月3日將推出繁中版,完整復刻原文版開本與設計,由海澤維克工作室監製,耗時近一年製作,手感封面全頁打凸,復刻石牆觸感,讓讀者實際體會人本設計!本文節錄部分章節,引領讀者一探Heatherwick所認為的「人本化的場所」。

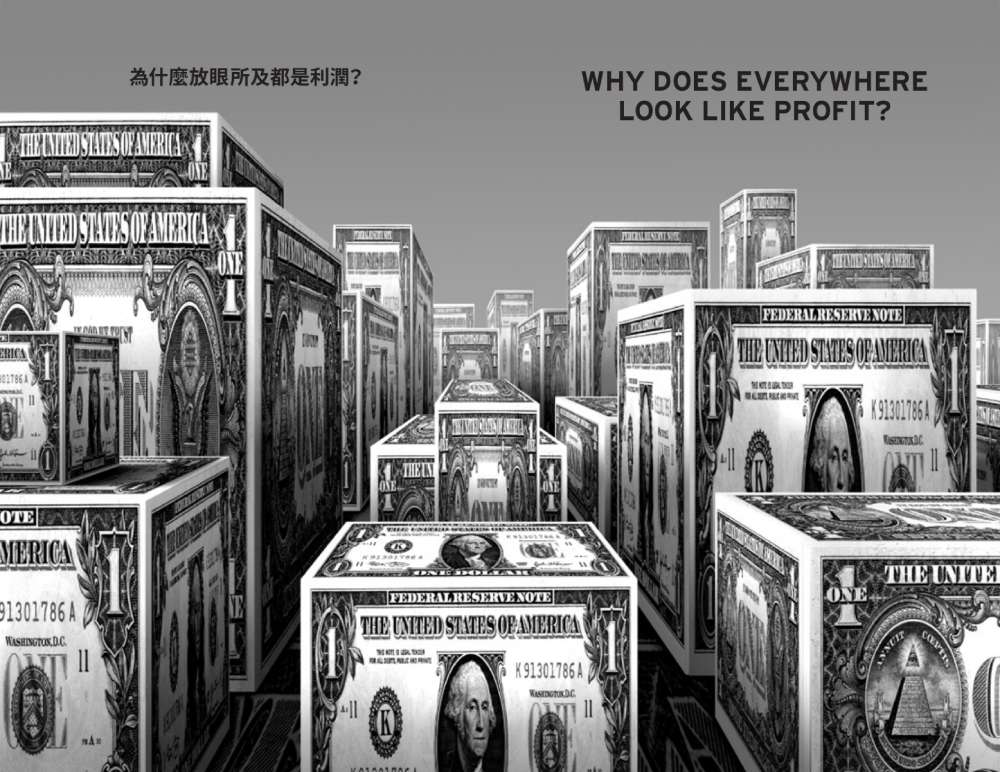

房間裡的大象——人本化的場所

每次我和人們談論人本化建築時,同樣的問題就會跳出來。有人會好奇,難道實現目標只有一種方法,只能回到過去嗎?

有些人會擔心,這樣的建築會不會變成聖誕樹,掛滿了裝飾。但最常見的是,人們深信,以現代的材料或預算,這項使命根本不可能實現。

應該抄襲舊建築嗎?

當人們討論對建築的感覺時,對話往往會陷入意料中的簡單爭論—一邊偏好古老風格,另一邊則是青睞新風格。

我認為,只要稍稍以不同方式看待這個議題,確實有可能團結這兩個敵對陣營。

人們喜歡古老建築的原因之一,是它們擁有地方特色。

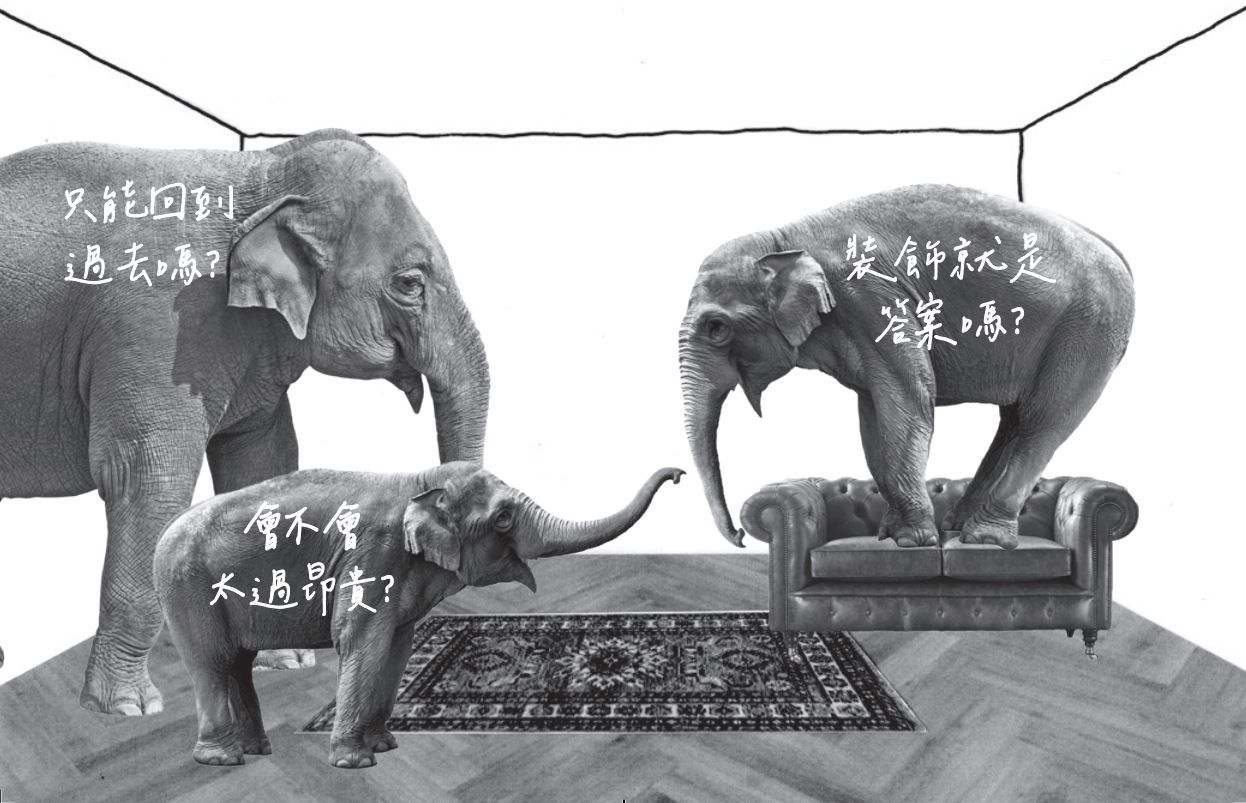

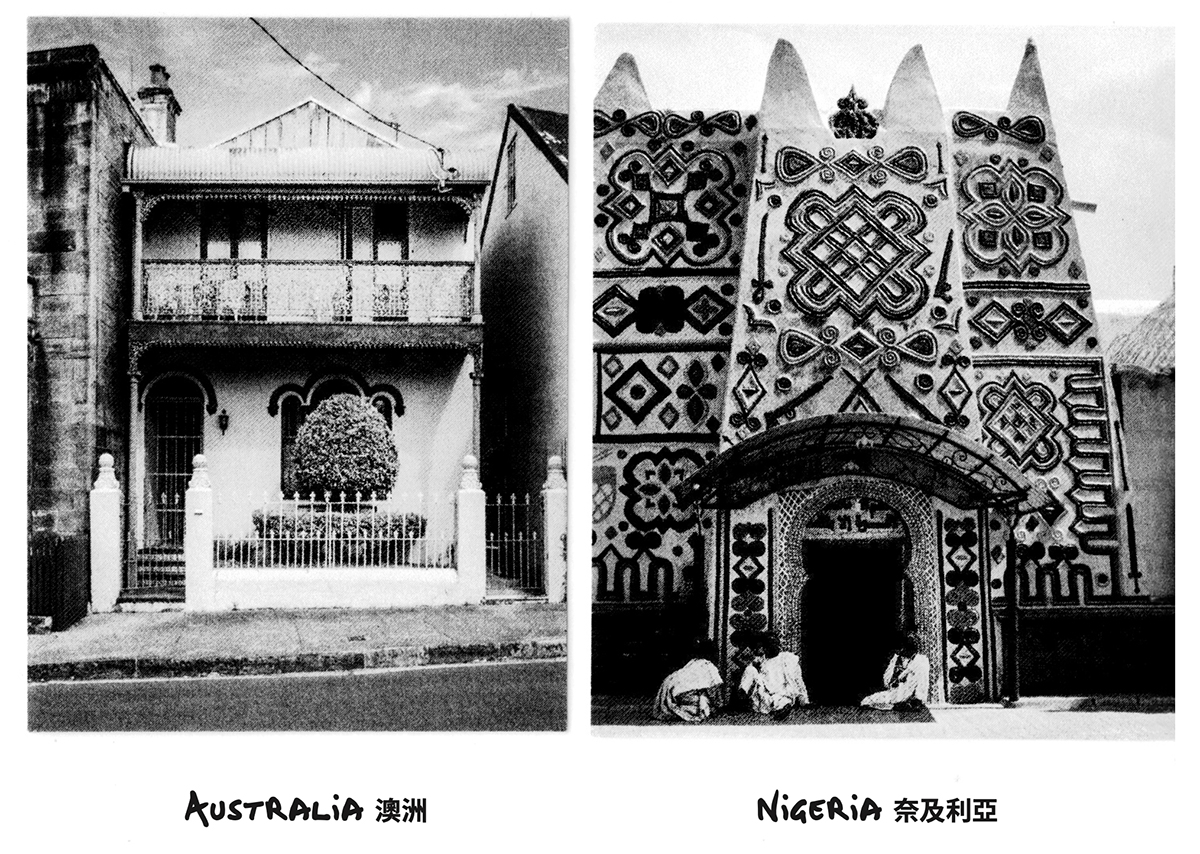

圖/原點出版《人本建築》

人類總是會藉由觀察建築來了解自己是誰。

日本、葉門、澳洲和奈及利亞的這些建築,都將他們的文化融入其中。它們散發出強有力的地方特色。

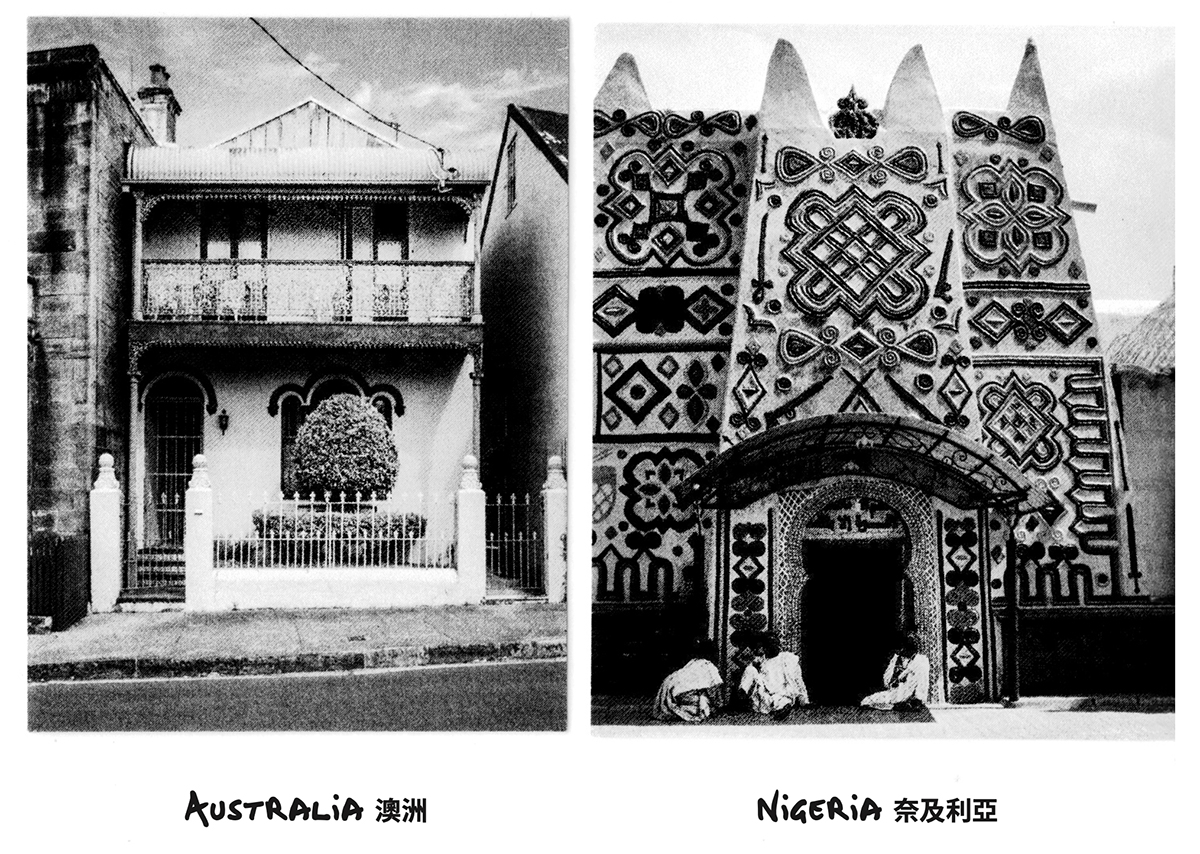

英國最受歡迎的建築中,有些就反映了英國的視覺文化。倫敦塔橋是採用十六世紀的哥德風格,但它其實是維多利亞時代機械工程的奇蹟,完成於1894年。它是以千年的思維興建的。塔橋雖然有點可笑,卻深受喜愛。儘管現代主義者會說它「一點也不誠實」,但沒人會吵嚷著拆掉塔橋。

然而,建築圈裡卻有一股強大的勢力,反對新建築採用舊風格建造。這些建築被貼上「仿古」、「不真誠」、「山寨」 和「非原創」等標籤。

在美國,美式殖民風格、大草原風格和古奇風格(Googie)依然深受歡迎。澳洲人依然喜歡聯邦風格,瑞士人喜歡山間 小木屋風格。英國則是愛德華風格、喬治亞風格、維多利亞風格以及美術工藝運動(Arts and Crafts)。我不會蓋這類風格的建築,但我承認,它們就像切達起司和狄更斯,都是英國這個國家的一部分。無論是在英國、日本或茅利塔尼亞,我都不認為一棟反映歷史文化的建築是不好的。如果這些建築物能讓使用者有好感,我們為何要輕視它們?當我們在東京看到一家重建的日式旅館時,我們不會像在英國這裡 一樣大喊「仿古」。上個世紀的新建築對我們城鎮造成的傷害,可比同一時期所謂的「仿古」建築大得多。

我認為身在建築專業圈的我們,不該有上帝情節,不該要求民眾只能從零開創建築新風格。只要我們發自真心,就不該害怕向我們的文化與歷史前輩致敬。

但我們同樣也不該害怕去設計具有未來模樣的建築。

在英國你會聽到有人說,大眾不喜歡任何新東西,如果讓他們決定,他們會拒絕一切現代建築,只想用喬治亞風格的房子和塔橋填滿全世界。但這些假設(我懷疑,這多半是因為現代主義設計被拒絕而出現的酸言酸語)低估了民眾的多樣興趣與多元品味。

美國,建於1991。哈羅德華盛頓圖書館(Harold Washington Library Center),芝加哥。哈蒙、畢比和巴布卡(Hammond, Beeby and Babka)設計。圖/原點出版《人本建築》

先前提過,世界最受喜愛的十大建築包括哈里發塔(Burj Khalifa)、哈爾格林姆教堂(Hallgrímskirkja)和碎片塔(The Shard)。哈里發塔並未反映太多杜拜沙漠所在地的歷史。它受歡迎的原因,是它以城市視距的趣味性創造了獨特的地方特色。新加坡的賓樂雅飯店也沒有強調所在地的歷史。它成功的原因,是它在三種視距上的趣味性足以塑造其獨一無二的地方特色。

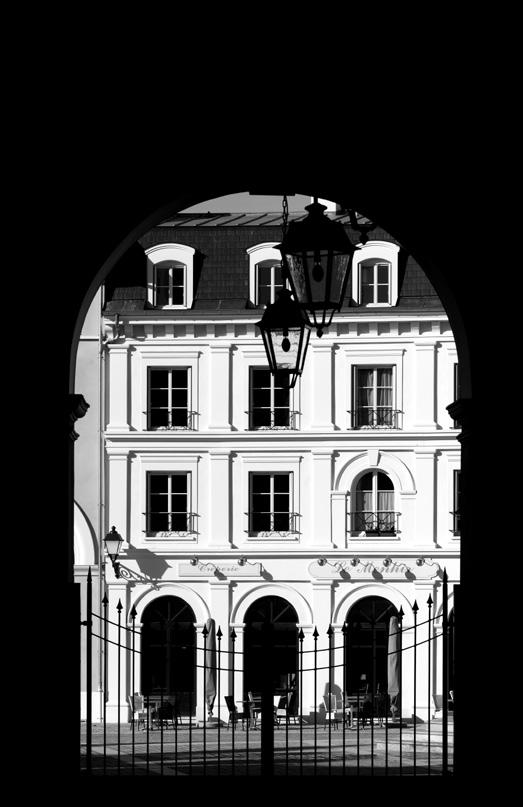

圖/原點出版《人本建築》

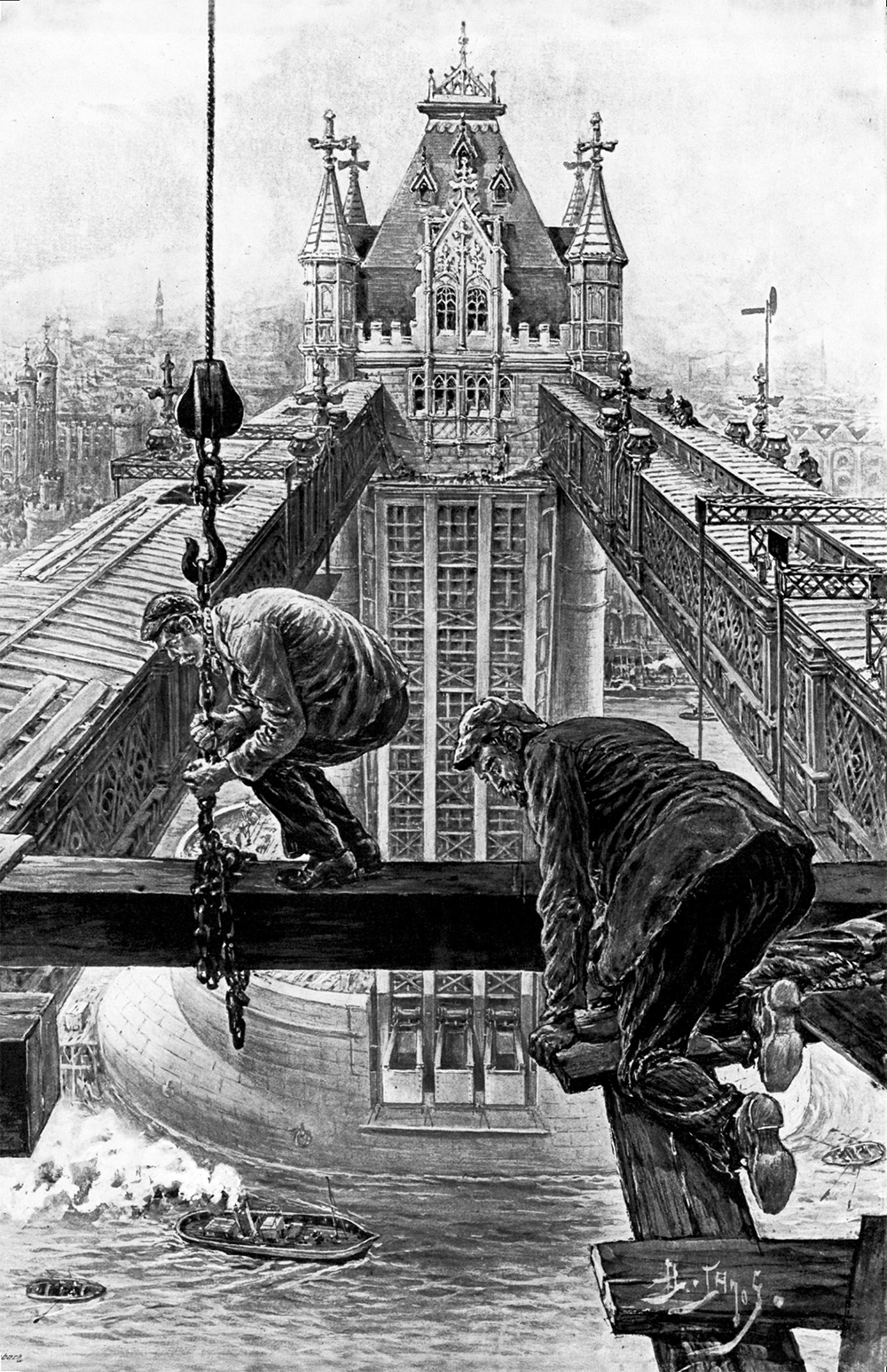

歷史上許多偉大的建築設計師也曾玩過類似的把戲。人們經常認為,喬治—尤金.歐斯曼(Georges-Eugène Haussmann)的巴黎建築反映了道地的巴黎感,但其實是創 造了一種地方特色。它們是懷抱著滿心信念建造出來的古典風格仿造版。

那新舊建築的共通性是什麼? 是必要的視覺複雜性。

圖/原點出版《人本建築》

十九世紀湯瑪斯.庫比特(Thomas Cubitt)設計的倫敦住宅,便具有必要的視覺複雜性。這些房子可能不符合你的品味。對某些人來說,它們顯得華而不實。但它們有立體感,簡單的裝飾細節,有時甚至帶有曲線。

1970年代於巴黎興建的龐畢度中心(Pompidou Centre),也擁有必要的視覺複雜性。再說一次,這棟房子可能與你的品味不符:對於某些人而言,它實在太工業化也太混亂。但當你觀看它時,你會不停地看到更多細節。

龐畢度中心擁有必要的視覺複雜性。

庫比特的住宅擁有必要的視覺複雜性。

它們都符合人本化。