2025 米蘭設計週/GUCCI《竹藝邂逅》特展,當竹子成為設計的語言

- 米蘭設計週

- 米蘭

2025米蘭設計週期間,GUCCI《竹藝邂逅》特展邀集多位當代藝術家與設計師,以各自獨特的語彙重新演繹竹材,展現這項材質跨越時代與文化的豐富可能。

在2025米蘭設計週期間,GUCCI 攜手義大利建築師暨策展人 Ippolito Pestellini Laparelli 與其創立的創意團隊 2050+,共同策劃《竹藝邂逅》(Bamboo House)特展,邀集多位當代藝術家與設計師,以各自獨特的語彙重新演繹竹材,展現這項材質跨越時代與文化的豐富可能。

2025米蘭設計週,GUCCI《竹藝邂逅》特展現場。

展覽選址於16世紀的歷史建築--米蘭聖辛普利西亞諾修道院。

展覽選址於米蘭聖辛普利西亞諾修道院,16世紀的歷史建築與實驗性創作彼此對話,形成一場關於自然、工藝與當代設計的多層次探索。

策展靈感源自 GUCCI 於1940年代中期首度將竹材運用於手提包設計,開創出Bamboo 1947這款品牌經典包型。自此之後,竹材不再僅是結構材料,更成為品牌符碼,持續被轉譯為不同時代的設計語言。《竹藝邂逅》正是延續這段歷史,將竹材作為起點,開展一系列關於物質性與文化記憶的創作實驗。

多位當代藝術家與設計師,以各自獨特的語彙重新演繹竹材,展現竹材質跨越時代與文化的豐富可能。

展覽作品涵蓋雕塑、裝置、器皿、光影設計等多樣形式,藝術家來自歐洲、亞洲、中東等地,呈現竹材如何在不同文化背景中轉化出截然不同的形態與意義。

瑞典智利藝術家 Anton Alvarez 的《1802251226》以雕塑形式探討結構與材質的關係,透過自製機具控制竹材排列,將其力學特性化為視覺語言。Dima Srouji 帶來的《Hybrid Exhalations》則結合竹編與玻璃,展現傳統工藝與地域記憶的融合。

瑞典智利裔藝術家 Anton Alvarez 作品《1802251226》。 在作品中, 結構即視覺表現,視覺元素亦承擔結構功能,形成崩塌與穩定的精妙平衡。有別於傳統雕塑將材料置於從屬地位,他的創作讓「材質決定形態」,如同自然力量般不可預測。本作致敬竹材與水源這兩種既穩定又狂野的生命力載體,映照人類對有機形態的永恆迷戀。

巴勒斯坦藝術家 Dima Srouji 作品《Hybrid Exhalations》。系列竹編器皿與手工吹製玻璃的共生體。Srouji 在全球蒐羅匿名工匠的竹籃,交由耶路撒冷與拉姆安拉之間 的 Twam 家族玻璃匠人預先吹製配件。

《Hybrid Exhalations》系列中,兩種時空節奏在此交會:竹編蘊含慢速冥想,玻璃吹製則需瞬間直覺,創造出脆弱與堅韌並存的詩意對話。

荷蘭設計團體 Kite Club 以《Thank you, Bamboo》系列風箏向竹材致意,並在修道院中庭中設置旋轉裝置,模擬無風環境下的飛行狀態。奧地利設計師 Laurids Gallée 的《Scaffolding》將竹子與樹脂融合,形成如建築構件般的抽象裝置。

荷蘭設計團體 Kite Club 作品《Thank you, Bamboo》。「若無竹材,風箏史將徹底改寫」——本作混用防撕裂尼龍、塑料膠帶等現代材料與傳統竹骨,既向竹材的強韌輕盈致敬,也證明風箏製作可融入日常物件。

展場特別設置旋轉竹竿機械裝置,在無風環境中模擬氣流,讓風箏於修道院中庭凌空起舞。

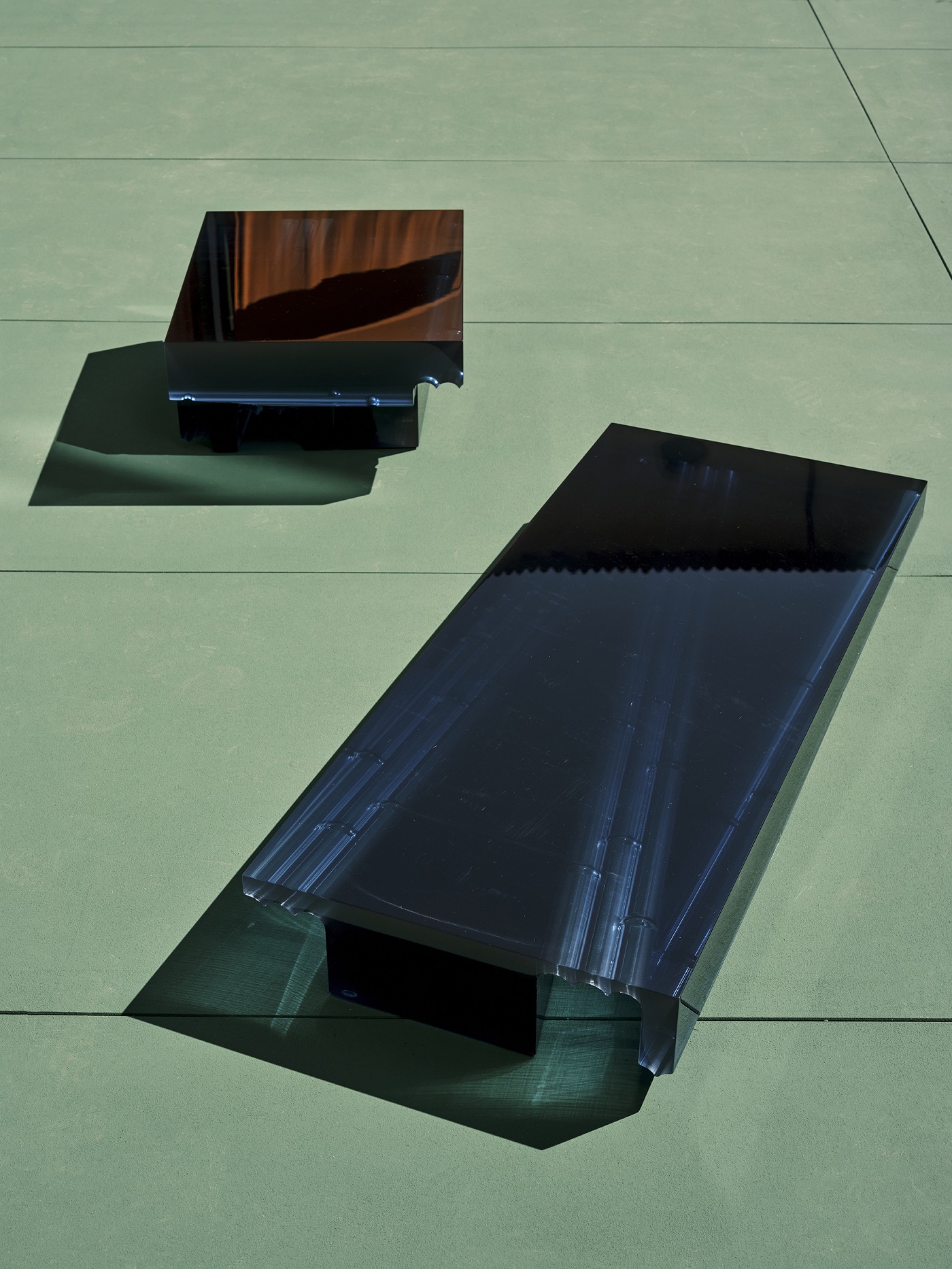

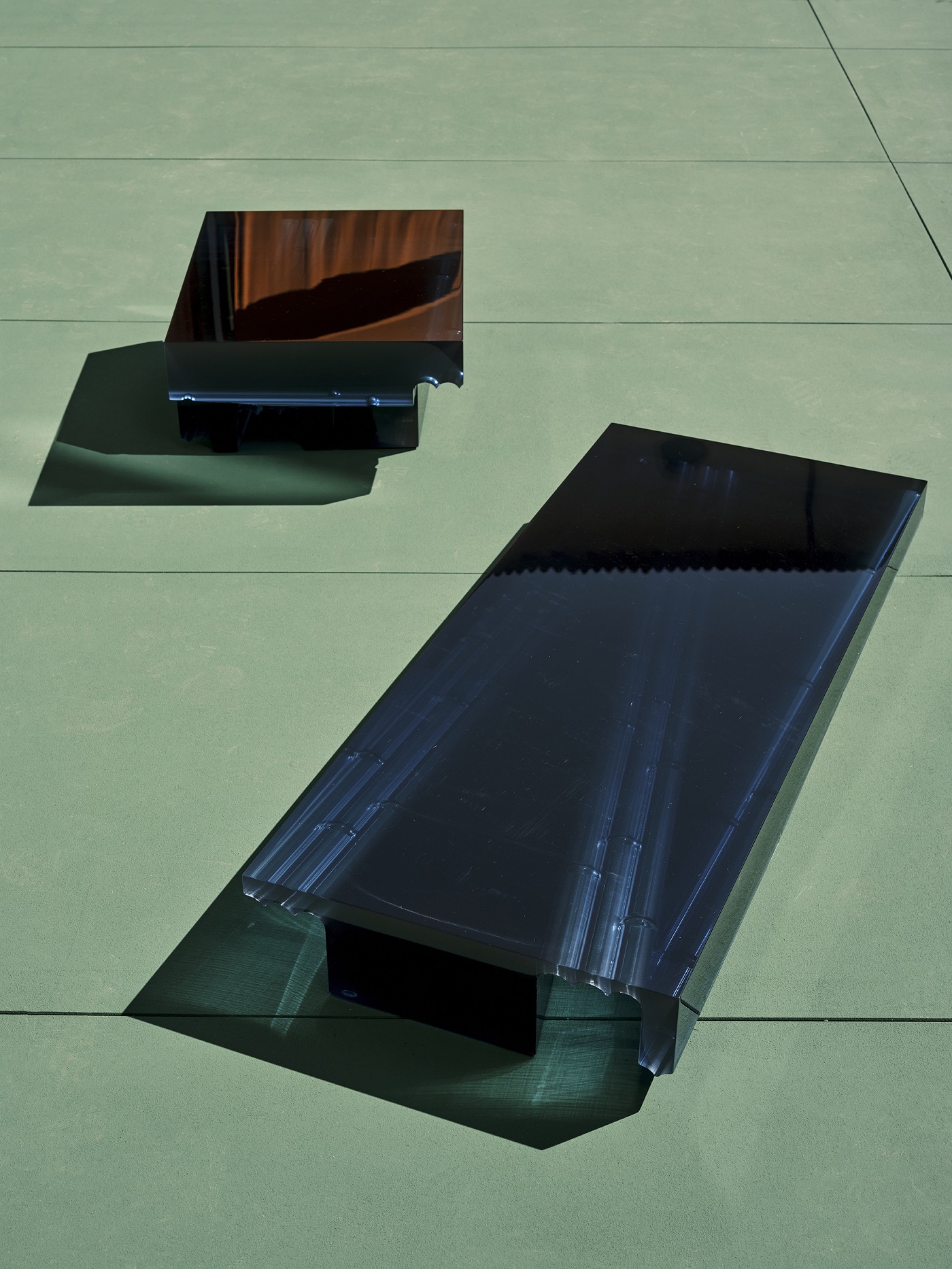

奧地利設計師 Laurids Gallée 作品《Scaffolding》。受竹製施工架啟發,本系列以樹脂封存竹材動態瞬間。

《Scaffolding》拋光細節與深藍色調強化靜謐感,負空間軟化結構線條,形成沉浸與浮現的視覺韻律。作品刻意保持功能曖昧性,邀請觀者自行詮釋。

米孟菲斯派創始成員 Nathalie Du Pasquier 在《PASSAVENTO》中,結合竹板與絲綢,創造出兼具構圖感與空間分隔功能的裝置屏風。韓國藝術家 Sisan Lee 以金屬鑄造技術轉譯竹紋結構,作品《Engraved》呈現出東方「減法美學」的當代延伸。

法國藝術家 Nathalie Du Pasquier 作品《PASSAVENTO》。受亞洲屏風啟發,藝術家設計四組可移動竹製隔屏,部分鑲印巨幅竹影絲綢簾幕。竹材未經雕琢的原始管狀特質,與精緻緞面形成粗獷與奢華的質感對話,呼應其近期對直線構成的探索。

韓國藝術家 Sisan Lee 作品《Engraved》以韓國「減法美學」為核心,Lee 透過鋁鑄技術間接表現竹韻。陽刻竹紋反射流光,磨砂底面則強調虛實對比,使金屬表面成為傳統水墨「留白」精神的當代載體。

來自義大利與印度的雙人組 the back studio 則以《bamboo assemblage n.1》呈現竹材與冷陰極燈光的結合,思索材料永續性與工業邏輯之間的張力。

都靈與孟買雙人組合 the back studio 作品《bamboo assemblage n.1》。本裝置探索竹材與冷陰極光的共生可能。快速生長的天然竹結構與高科技硬體並置,質疑工業時代的計劃性報廢邏輯,提出永續技術的未來想像。

策展人 Ippolito Pestellini Laparelli 長期關注科技、政治與環境交匯處的建築實踐。其創辦的工作室 2050+ 曾參與多個國際展演與空間改造計畫,作品橫跨建築設計、展覽敘事與多媒體實驗。此次與 GUCCI 合作的《竹藝邂逅》,也延續其「空間作為媒介」的策展觀點,嘗試在歷史與未來之間,開拓材料的當代語境。

策展人 Ippolito Pestellini Laparelli 以空間作為媒介,嘗試在歷史與未來之間,開拓材料的當代語境。

展覽期間將於 4 月 8 日至 13 日開放,並於 4 月 8 日至 10 日舉辦系列講座,邀請參展藝術家與創意領域嘉賓展開交流。觀展與活動席次可自 3 月 31 日起於 GUCCI 官方預約平台申請。

從品牌經典出發,竹材作為創作起點

展覽選址於米蘭聖辛普利西亞諾修道院,16世紀的歷史建築與實驗性創作彼此對話,形成一場關於自然、工藝與當代設計的多層次探索。

策展靈感源自 GUCCI 於1940年代中期首度將竹材運用於手提包設計,開創出Bamboo 1947這款品牌經典包型。自此之後,竹材不再僅是結構材料,更成為品牌符碼,持續被轉譯為不同時代的設計語言。《竹藝邂逅》正是延續這段歷史,將竹材作為起點,開展一系列關於物質性與文化記憶的創作實驗。

來自世界各地的創作對話

展覽作品涵蓋雕塑、裝置、器皿、光影設計等多樣形式,藝術家來自歐洲、亞洲、中東等地,呈現竹材如何在不同文化背景中轉化出截然不同的形態與意義。

瑞典智利藝術家 Anton Alvarez 的《1802251226》以雕塑形式探討結構與材質的關係,透過自製機具控制竹材排列,將其力學特性化為視覺語言。Dima Srouji 帶來的《Hybrid Exhalations》則結合竹編與玻璃,展現傳統工藝與地域記憶的融合。

荷蘭設計團體 Kite Club 以《Thank you, Bamboo》系列風箏向竹材致意,並在修道院中庭中設置旋轉裝置,模擬無風環境下的飛行狀態。奧地利設計師 Laurids Gallée 的《Scaffolding》將竹子與樹脂融合,形成如建築構件般的抽象裝置。

米孟菲斯派創始成員 Nathalie Du Pasquier 在《PASSAVENTO》中,結合竹板與絲綢,創造出兼具構圖感與空間分隔功能的裝置屏風。韓國藝術家 Sisan Lee 以金屬鑄造技術轉譯竹紋結構,作品《Engraved》呈現出東方「減法美學」的當代延伸。

來自義大利與印度的雙人組 the back studio 則以《bamboo assemblage n.1》呈現竹材與冷陰極燈光的結合,思索材料永續性與工業邏輯之間的張力。

將空間視為語言的實踐者

策展人 Ippolito Pestellini Laparelli 長期關注科技、政治與環境交匯處的建築實踐。其創辦的工作室 2050+ 曾參與多個國際展演與空間改造計畫,作品橫跨建築設計、展覽敘事與多媒體實驗。此次與 GUCCI 合作的《竹藝邂逅》,也延續其「空間作為媒介」的策展觀點,嘗試在歷史與未來之間,開拓材料的當代語境。

展覽期間將於 4 月 8 日至 13 日開放,並於 4 月 8 日至 10 日舉辦系列講座,邀請參展藝術家與創意領域嘉賓展開交流。觀展與活動席次可自 3 月 31 日起於 GUCCI 官方預約平台申請。