實地走訪 2025 馬祖國際藝術島!精選南竿展區 11 件作品、三座軍事據點改造轉譯

本篇編輯聚焦 2025 馬祖國際藝術島的南竿展區,精選十處展點,帶你探訪 11 件藝術創作與三處據點改造。從地景裝置到戰地空間的再生轉譯,一起深入探索藝術如何在歷史與風土之間展開對話!

馬祖群島的生活總是與海洋緊密纏繞,每逢八、九月,島民便會在海中打入巨大的竹樁為漁網定錨,也為來年的豐收奠下基礎,這項名為「拍楸」的傳統捕魚工法,不僅是馬祖漁業的根源,更是一種凝聚社群、與自然共生的精神。散布於群島各處的澳口,承載著漁家共同編織的日常風景,而隱身岩山間的碉堡則延續著前線的戰地記憶,這份由生計與歷史交織出的紋理,正是 2025 馬祖國際藝術島策展的重要脈絡。

今年的藝術島從在地延展至海洋,嘗試以當代藝術回應島嶼的多重面向。特別是多座軍事據點不再只是冷峻的防禦設施,而被轉化為承載歷史記憶與文化能量的生活與藝文空間,當堅硬的戰地遺址生出柔軟的敘事,馬祖也逐步從冷戰記憶走向世界對話。歷史、地景與文化,在一次次轉譯與再造的過程中,逐漸勾勒出屬於海島的當代身影。

>> 延伸閱讀:

實地走訪 2025 馬祖國際藝術島!精選北竿展區 11 件作品,感受島嶼文化與漁村日常

繼上一篇走訪北竿展區後,本篇編輯將聚焦南竿展區,實地探訪去年甫啟用的梅石藝文中心、今年改造完重新開放的 26、53 與 77 據點、即將拆除改建的山隴舊體育館,以及散落在碉堡與澳口間的創作現場。我們精選十處展點,共 11 件作品,並聚焦三處全新亮相的戰地據點改造,探尋藝術如何在南竿的地景與歷史中持續生長。

山隴澳口|朱威龍《漁夢》

來到山隴澳口,坐落尾端的是朱威龍的巨型風動裝置《漁夢》。這位來自馬來西亞、現居台灣的藝術家,把拍楸漁網、浮球、船槳與魚型結合太陽能與風力機構,創造出一座會隨風轉動的「機動城堡」。裝置在海岸邊緩緩運轉,尤其在黃昏時分,海風吹動結構、海面波光映照其間,整個場景就像夢境一般,詩意地重現馬祖漁人與海共生的記憶。

朱威龍《漁夢》。(Photo Credit:中華文化總會)

(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

鐵板澳口|甘銘源《拍楸-簍光‧竹影》

在鐵板澳口的海岸岩壁一角,擅長運用竹木等自然素材的建築師甘銘源帶來一座大型裝置《拍楸-簍光‧竹影》。他從馬祖人打樁捕蝦的艱難漁法技藝汲取靈感,用竹材搭建一座立於岩壁上的結構,竹簍在陽光下交織出斑駁光影,上方飄揚的蝦皮旗也象徵過往產業的榮景與記憶。六公尺的潮差讓作品與海潮共同呼吸,人們在退潮與漲潮時都能有不一樣的觀看體驗。

甘銘源《拍楸-簍光‧竹影》。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

巨型裝置旁也有一小座正在打造的竹構遮陽棚。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

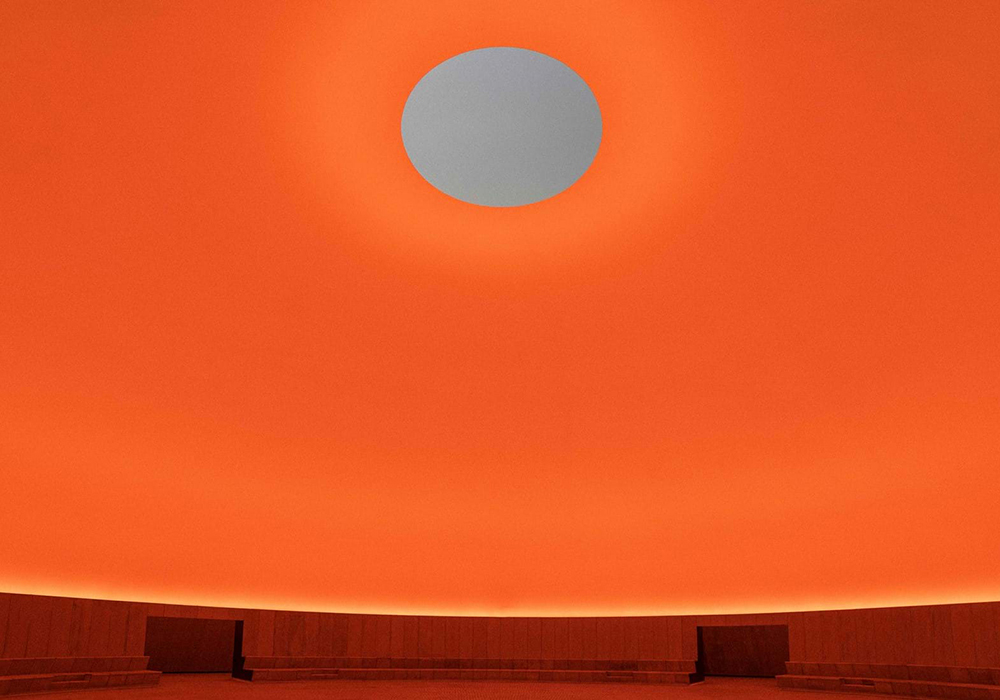

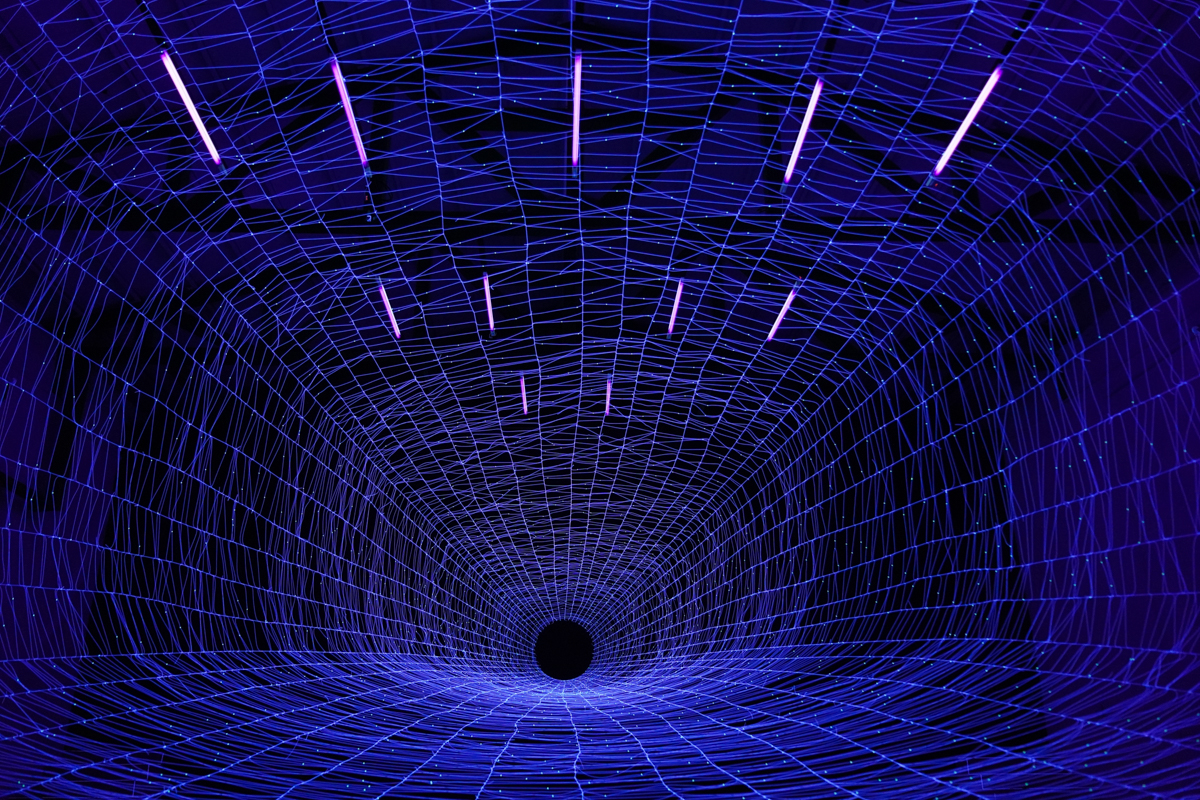

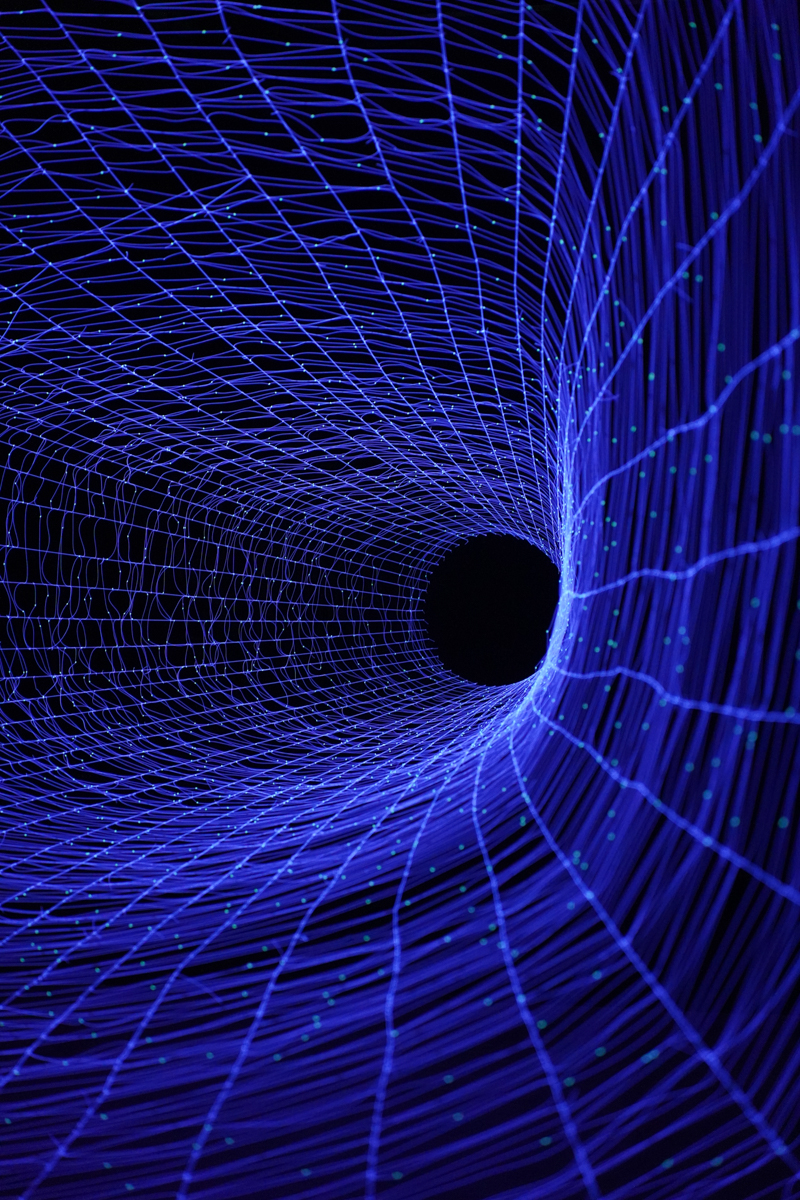

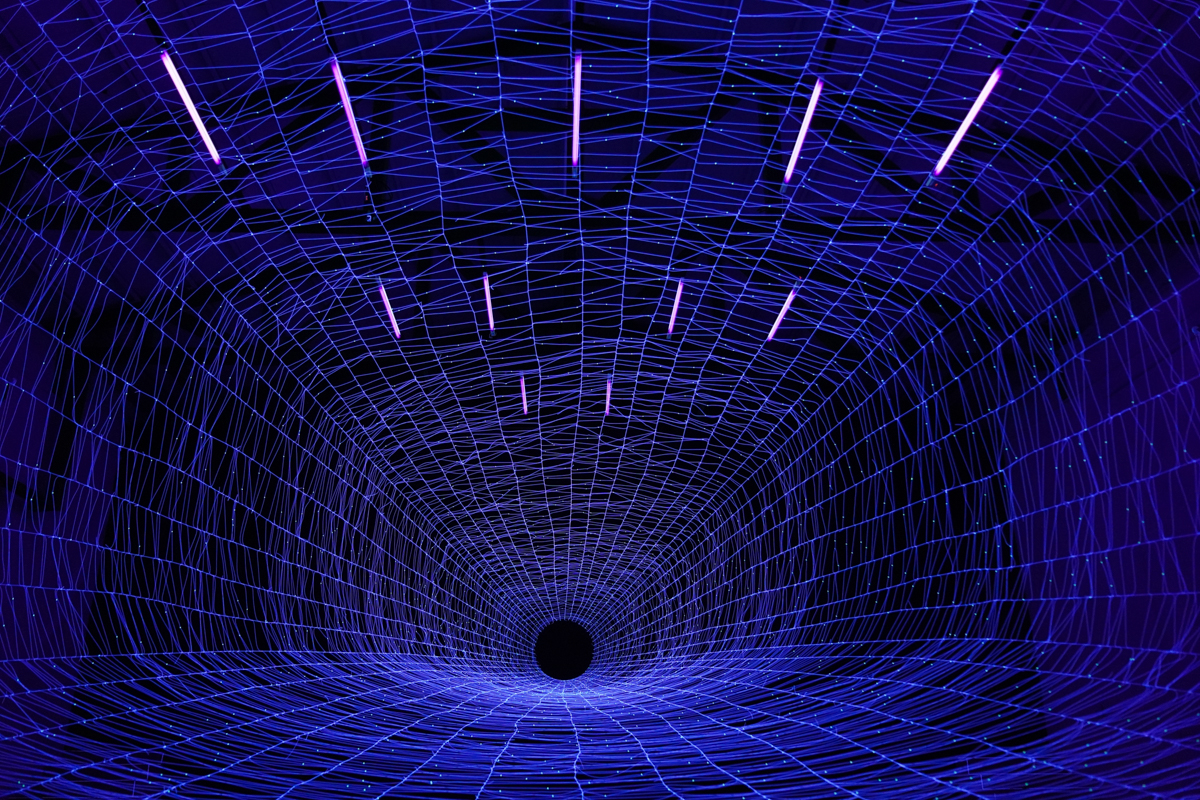

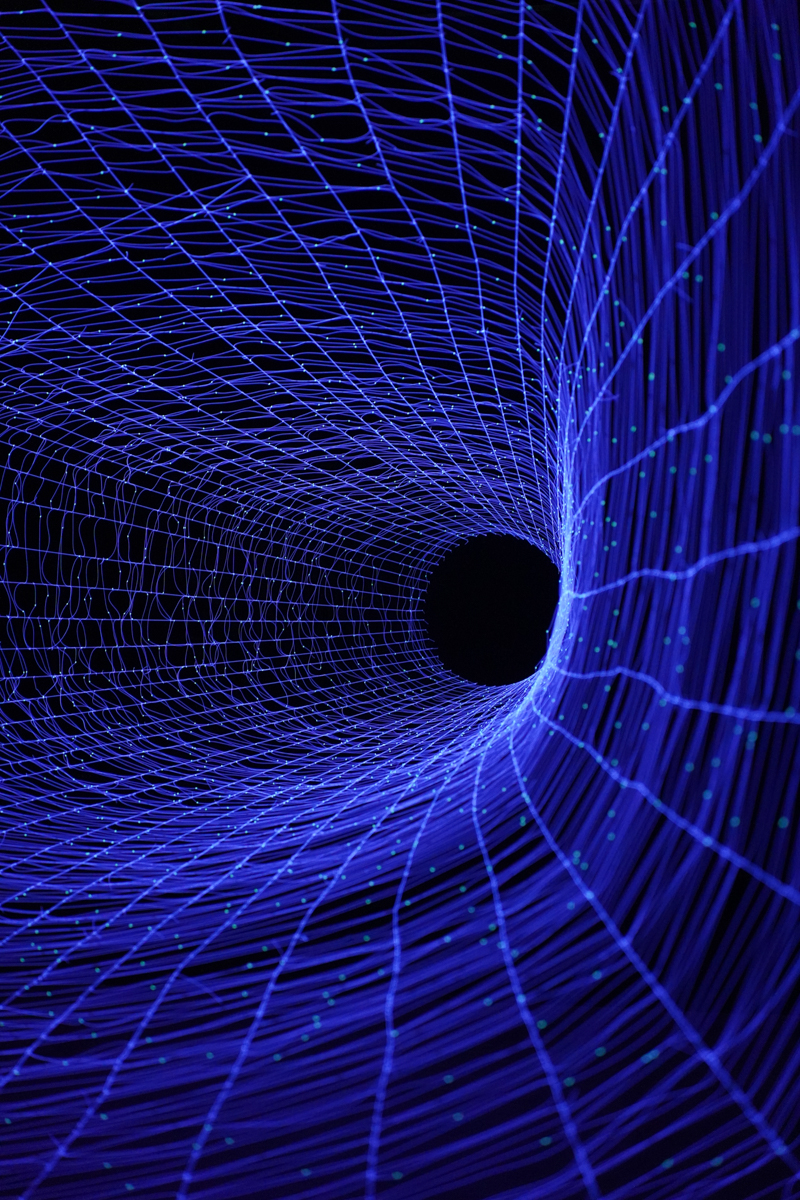

山隴排練場|米谷健+茱莉亞《生命之網》*預約制

走進山隴排練場,日本藝術家米谷健與茱莉亞以釣魚線編織出龐大的網狀裝置《生命之網》。在紫外線燈下,線條閃耀發光,觀者宛如被籠罩在一個巨大的發光漁網中。作品象徵著世間萬物緊密相連,強調出人與海洋間的依存關係,身處其中,彷彿進入到一個異世界,也開啟了對這份連結及其深遠影響的省思。

米谷健+茱莉亞《生命之網》與局部。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

山隴舊體育館|柳幸典《哥吉拉計畫 2025》*預約制

在山隴舊體育館即將拆除改建之前,長期關注地緣政治與能源環境議題的日本重量級藝術家柳幸典,在這廢棄場域內帶來了經典代表作《哥吉拉計畫 ー 健康島嶼幸福馬祖》,因為場館即將消逝,藝術家能夠直接破壞地板,在紅光的襯托下,彷彿真的有隻怪獸將從地底竄出。

柳幸典《哥吉拉計畫 2025》。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

柳幸典此次以馬祖為舞台,將冷戰遺緒與全球能源災難史相互扣連,打造出極具臨場感的巨大裝置現場。作品以「計畫」而非「怪獸」為重點,藉由中央哥吉拉眼球投影出廣島原爆與太平洋核試驗的影像,讓觀者直視這段人類共同的創傷記憶。

(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

現場以核能警示黃色塗刷的大量燃料桶堆疊而成,並結合台電廢棄的電箱、電桿與管線,以及舊體育館內的角力墊、回收場收集的舊衣物與日用品,構築出一個既陌生又真實的空間景觀。觀眾在其中穿行時,既能感受到馬祖作為冷戰前線的歷史重量,也能聯想到全球核能災難帶來的共鳴。

珠螺灣長堤|陳益輝《築巢》

在珠螺灣長堤尾端,馬祖雕塑家陳益輝以廢棄軌條砦打造大型地景《築巢》,將冷戰語彙轉化為馬祖人追求安居的意象,像是一個巨大的鳥巢的作品,也象徵著生命的韌性與重生能力。作品背景裡的澳口、岩山,與遠處「枕戈待旦」照壁,共同烘托出馬祖特有的戰地與生活故事,讓「巢」的意象更具重量。

陳益輝以廢棄軌條砦打造的大型地景《築巢》。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

26據點|李佩珊《不是誰的棋子,我們是…》

李佩珊的《不是誰的棋子,我們是…》以圍棋為隱喻,呈現馬祖地緣政治下棋子般的無奈,也展現馬祖人獨特的歷史與情感。透過居民參與與故事聚會,作品將持續變化,而這座軍事據點也被賦予了新的文化意義。

李佩珊《不是誰的棋子,我們是…》。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

>> 據點轉譯

需要爬上山坡方能到達的26據點,由常式建築師事務所改造為「海角藝隅」,設計上除了最大限度地保留原有的空間型態,也將原本對外封閉的地下坑道形塑成可見的半戶外空間,並引入飲食文化元素,讓軍事據點轉化為更為親近的生活場域。

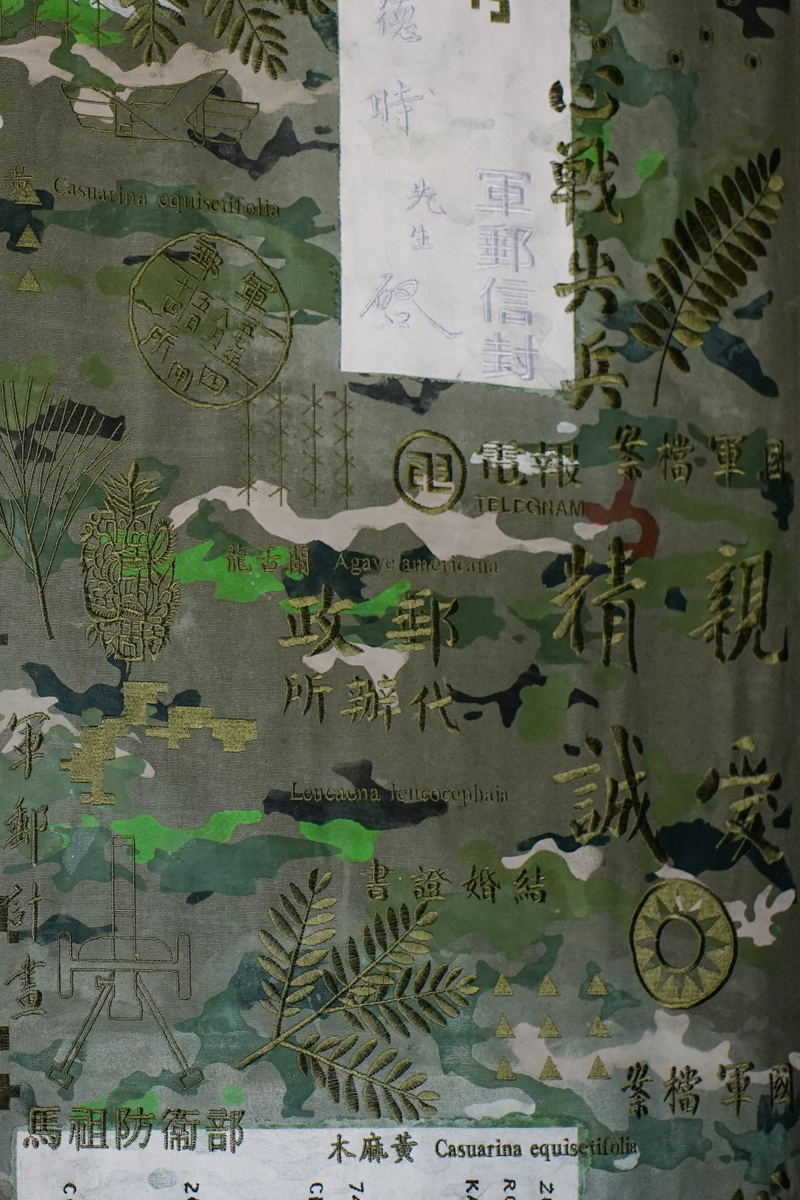

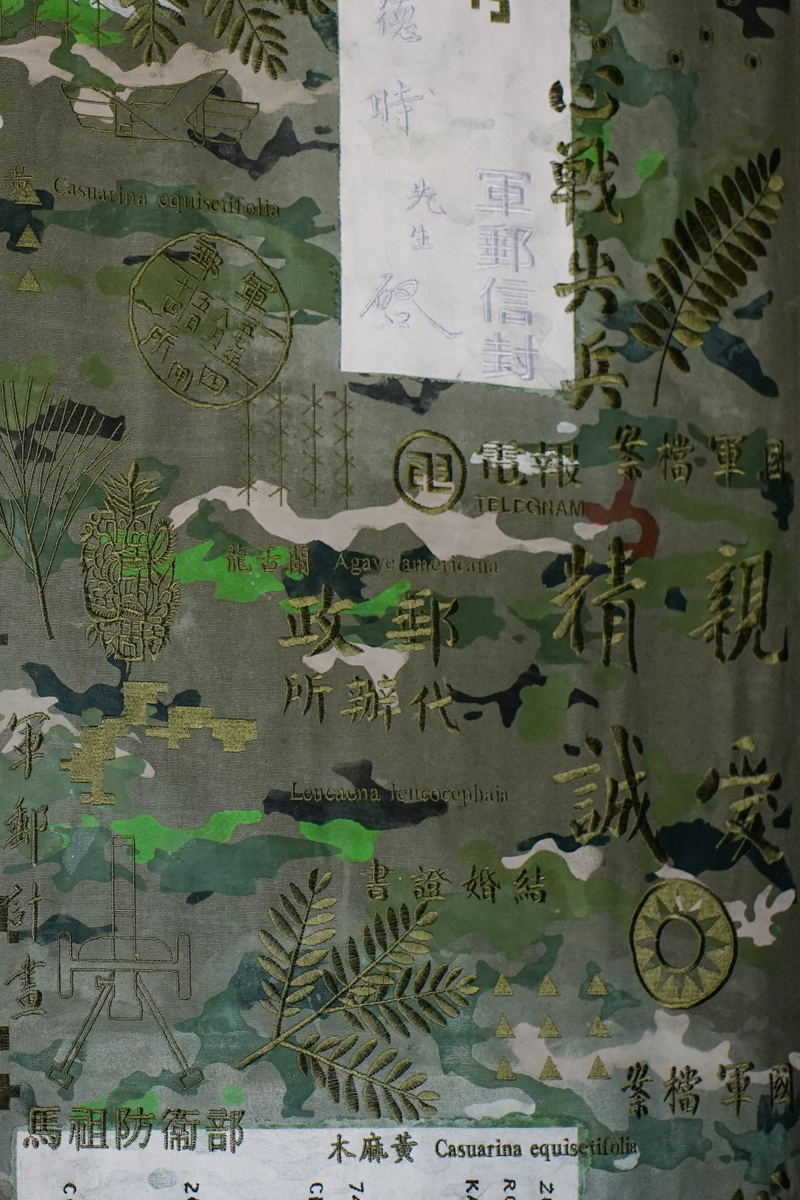

53據點|洪瑜橙《書信計畫》

策展人洪瑜橙策劃「穿越蟲洞的書信——致外島時光」,以信件為媒介呈現兩件作品:日本藝術家狩野朋子與中坪多恵子的《馬祖島來信》從徵集而來的書信出發,結合羊皮紙、手工明信片與 cajon 木箱鼓聲響,讓書寫與聲音交織,觀眾甚至能現場寫明信片寄出,實際體驗情感的流動。

(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

而張致中的《家書》則透過「感濕油墨」呈現軍旅書信的浮現與消逝,也讓空間與情感記憶化為一種相互交疊的「資訊迷彩」。

(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

>> 據點轉譯

由群青與佇於建築師事務所改造而成的「海上鋼琴吧」,原有的碉堡外牆加上新材質包覆,象徵一種時間的封存;二層樓的碉堡建築,透過垂直的行經動線,也隱喻著歷史和當下的穿梭。

77據點|林銓居《菊花五千朵》

鑽入77據點的坑道中,數千朵陶瓷黃菊鋪成的《菊花五千朵》,與天花板佈滿消音錐的砲台碉堡空間,相互交織出過往的戰地歲月。林銓居過去到訪馬祖時曾對冬日的黃色野菊花留下深刻印象,當地耆老告訴他曬乾的野菊有治療頭痛失眠之效,他將菊花化成狹窄空間中的一隅,彷彿撫慰了這處過往充滿肅殺的歷史之地。

經改造後的77據點入口。(Photo Credit:中華文化總會)

林銓居《菊花五千朵》。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

>> 據點轉譯

建築師張瑪龍與陳玉霖將77據點造為「等待美術館」,空間最大特色是打開牆面,引海景入室,並修復坑道加裝照明,創造獨特的關展體驗。在這座美術館裡,沒有典藏展示,過去士兵在據點中的守候,轉化成空間的本身,以絕美的海景與蘊含記憶的遺跡,等待訪客與藝術的到訪。

八八坑道|鄭然斗《第88號記憶的顫音》

走進酒香瀰漫的八八坑道深處,韓國藝術家鄭然斗以獨特的詼諧手法,用七個發光酒甕、多頻道錄像與經典歌曲〈月亮代表我的心〉,融入自身的釀酒與軍旅記憶創作出《第88號記憶的顫音》;影像穿插著軍人訪談、軍演實錄,以及跨世代的地方女性歌聲,將宏大的冷戰歷史轉化為細膩的人情故事。

(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

鄭然斗《第88號記憶的顫音》。(Photo Credit:中華文化總會)

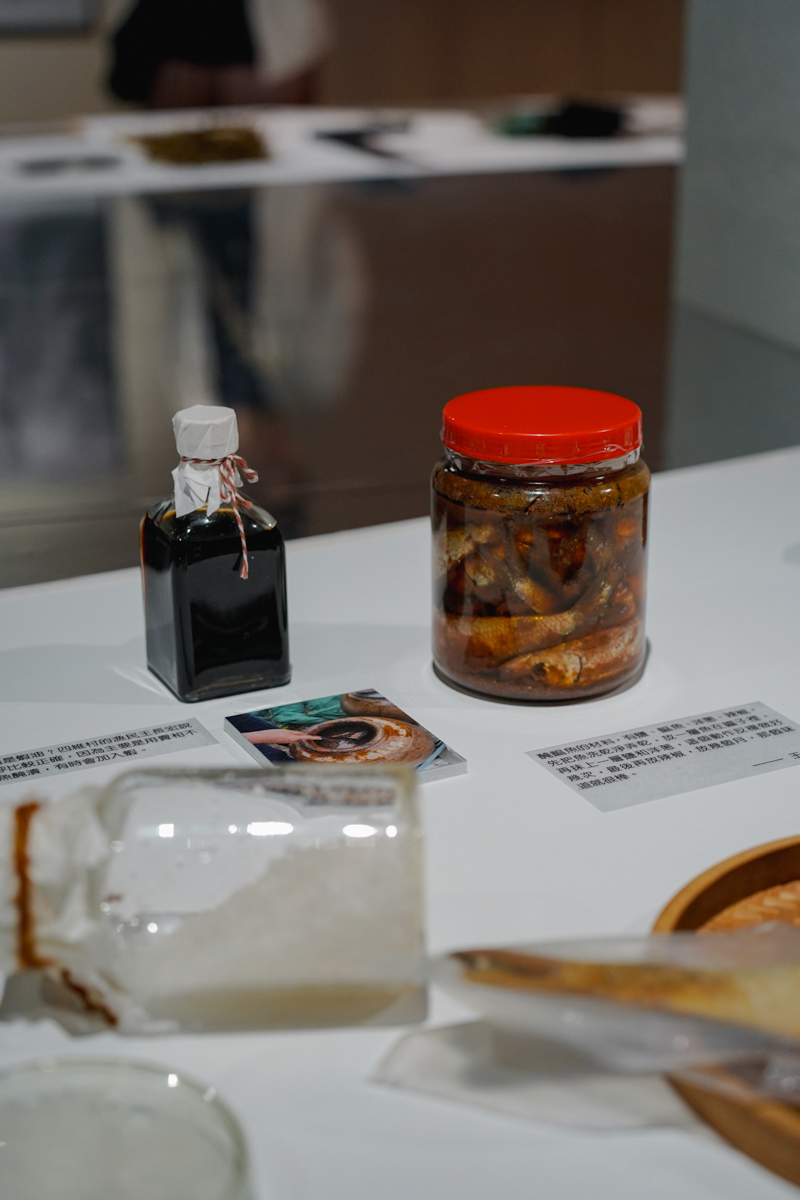

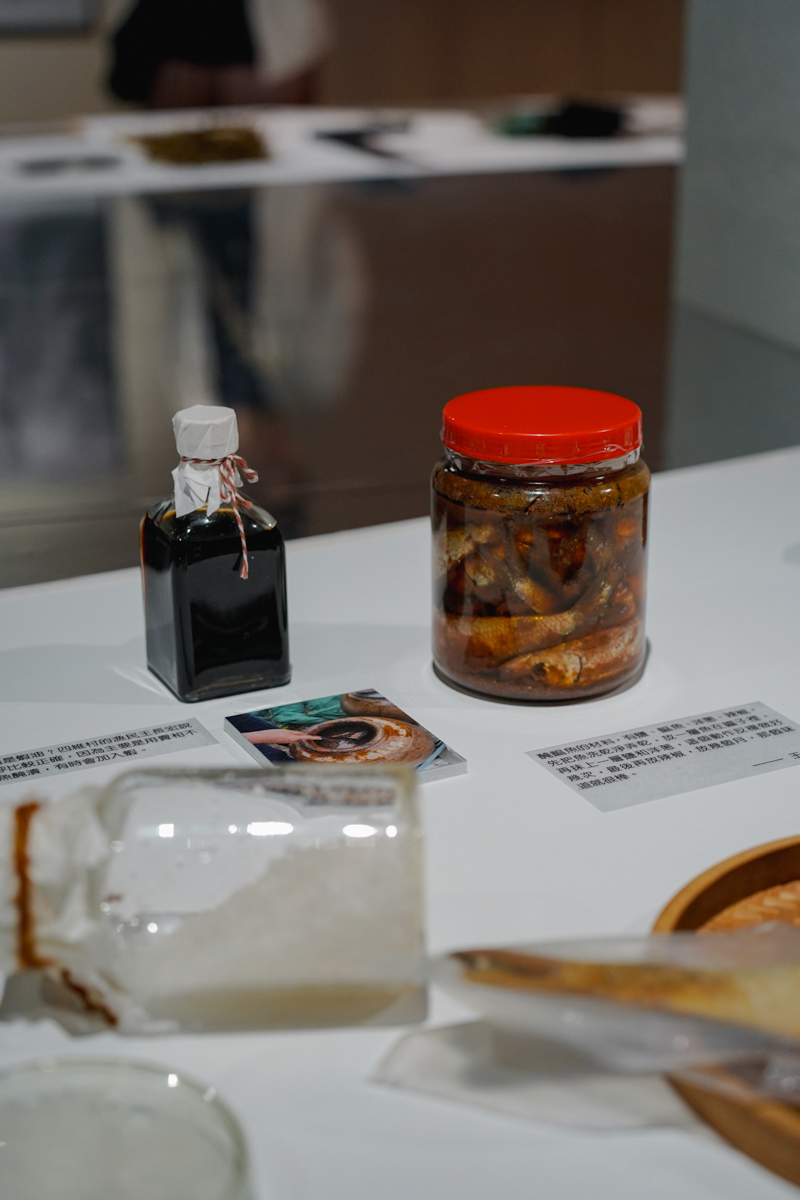

民俗文物館|黃貞燕&郭美君&劉致宏《十人十海》

藝術家劉致宏與策展人黃貞燕、郭美君共同策劃的特展《十人十海》,邀請藝術家,以及音樂製作人張子霽、攝影師張良一,分別以聲音影像補捉馬祖人、海、漁的聲音地景與日常風景,展覽內容也以田野為基礎,呈現當地漁人口述、討沰工具、魚網、漁具等物件,讓人們能深入了解馬祖漁業文化背後的生命故事。

(Photo Credit:中華文化總會)

(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

第三屆馬祖國際藝術島

展期|2025/9/5-11/16

更多藝術島詳細資訊|https://portaly.cc/matsubiennial