2025台北雙年展開幕!《地平線上的低吟》150件作品展出,傳遞柔弱也倔強、低聲而堅定的內在力量

第14屆台北雙年展《地平線上的低吟》於北美館正式揭幕。本屆以「思慕」(yearning)為核心概念——一種推動人類不斷前行的內在力量。集結來自全球37個城市、72位藝術家約150件作品展出。

第14屆台北雙年展《地平線上的低吟》於11月1日正式在臺北市立美術館(北美館)登場。展覽由山姆.巴塔維爾與提爾.法爾拉特(Sam Bardaouil & Till Fellrath,柏林漢堡車站國家當代藝術美術館雙館長)共同策展,集結來自全球37個城市、72位藝術家的約150件作品,其中包含34件全新委託創作與現地製作,跨越繪畫、雕塑、錄像、攝影與表演等多元形式。

第14屆台北雙年展《地平線上的低吟》於11月1日正式在臺北市立美術館(北美館)登場。(Photo Credit:臺北市立美術館)

本屆雙年展以「思慕」(yearning)為核心概念——一種推動人類不斷前行的內在力量。那種超越可及之物,明知無法掌握、卻仍不願退讓的動能。這份力量既屬於個人,也屬於群體;既柔弱,也倔強;是將渴求連結至想像及變革的線索。策展人以此回應當代世界的急速與喧囂,選擇以「低聲而堅定」的語調談論未來,而非高聲宣示。

「低吟」(Whispers)象徵交流的脆弱與持續——那些即使在靜寂中仍不滅的聲音、即使被抹除仍留存的故事;而「地平線」(Horizon)則是已知與所盼之間的邊界。兩者交織,構成一個既詩意又深思的提問:在微弱的呢喃之中,是否仍能重新定義距離、重塑世界的想像?

阿瓦羅・烏爾巴諾,《活畫(失竊的太陽》2024/2025,鋁、動作機械系統、電子系統、樹葉、LED燈條、金屬、感應馬達、漆料、壓克力玻璃、PVC、白色紙板、木材、臺北市立美術館典藏作品,549 × 1830 × 89 公分,藝術家及ChertLüdde, Travesía Cuatro,Marian Goodman Gallery 版權所有。圖像由臺北市立美術館提供,攝影呂國瑋。

展覽概念源於三件未現身於展間、卻是引導展覽情感和時間脈絡的核心隱喻——

侯孝賢電影《戲夢人生》(1993)中的尪仔,象徵布袋戲大師李天祿獻身於技藝的一生,體現歷經殖民統治與戰後重建的堅韌;陳映真小說〈我的弟弟康雄〉(1960)中的日記,傳達一位自盡的年輕人,在信仰與絕望之間掙扎的聲音,反映一個世代身處信念與幻滅之間的困境;吳明益小說《單車失竊記》(2015)中的單車,象徵兒子尋找失蹤父親的旅程,喚起失落、傳承和歸屬感等主題。

張照堂,《李天祿》,1978,銀鹽相紙,40.6 × 50.8 公分,臺北市立美術館典藏。

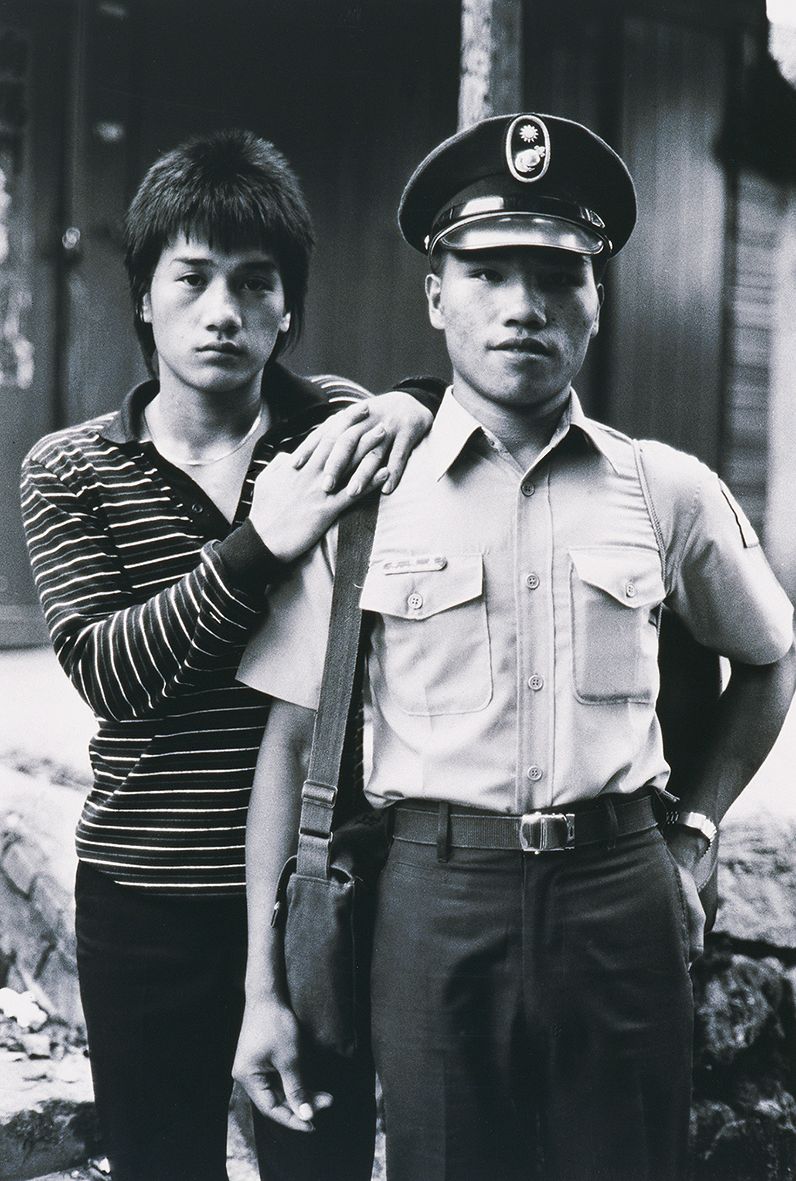

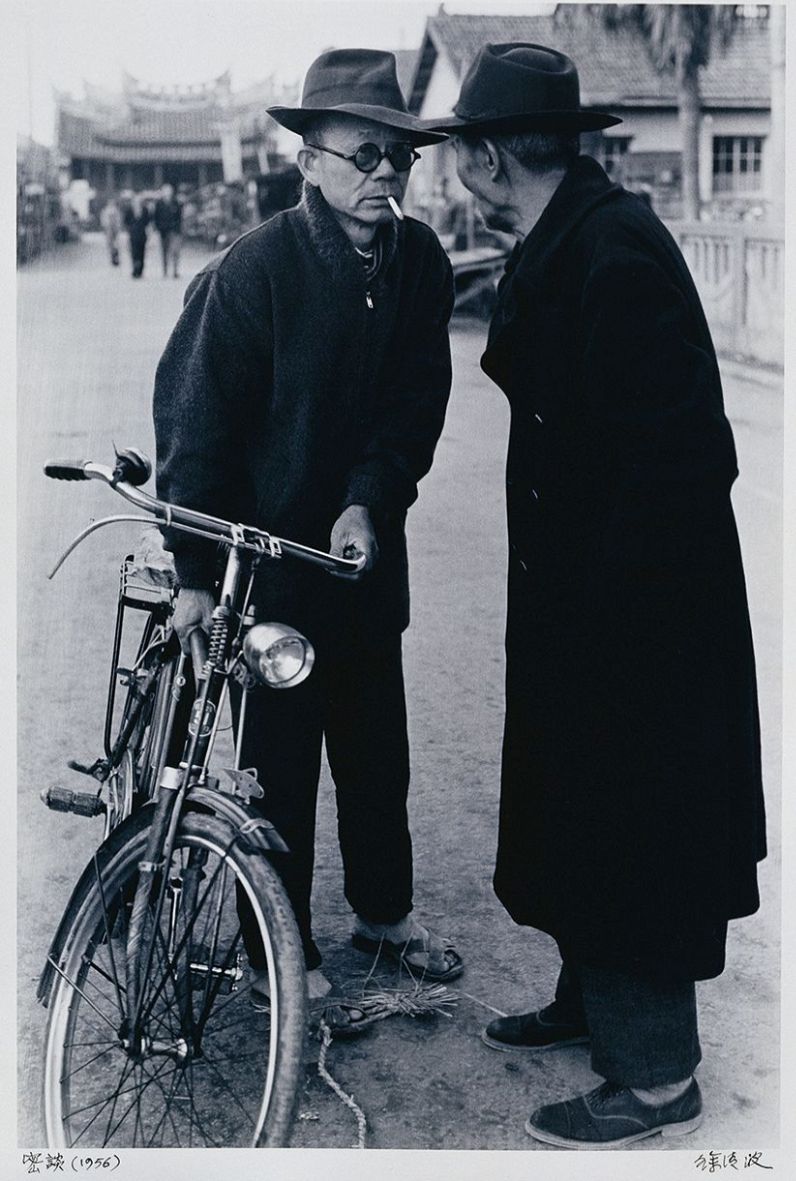

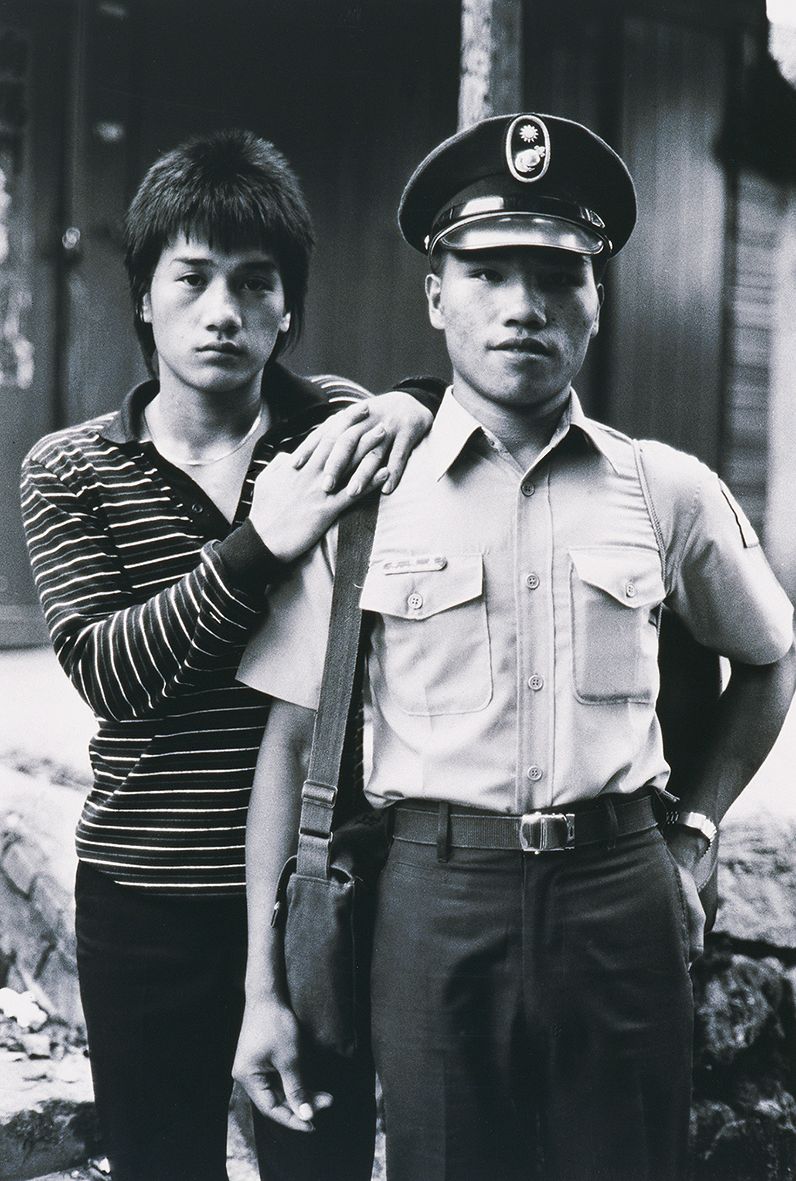

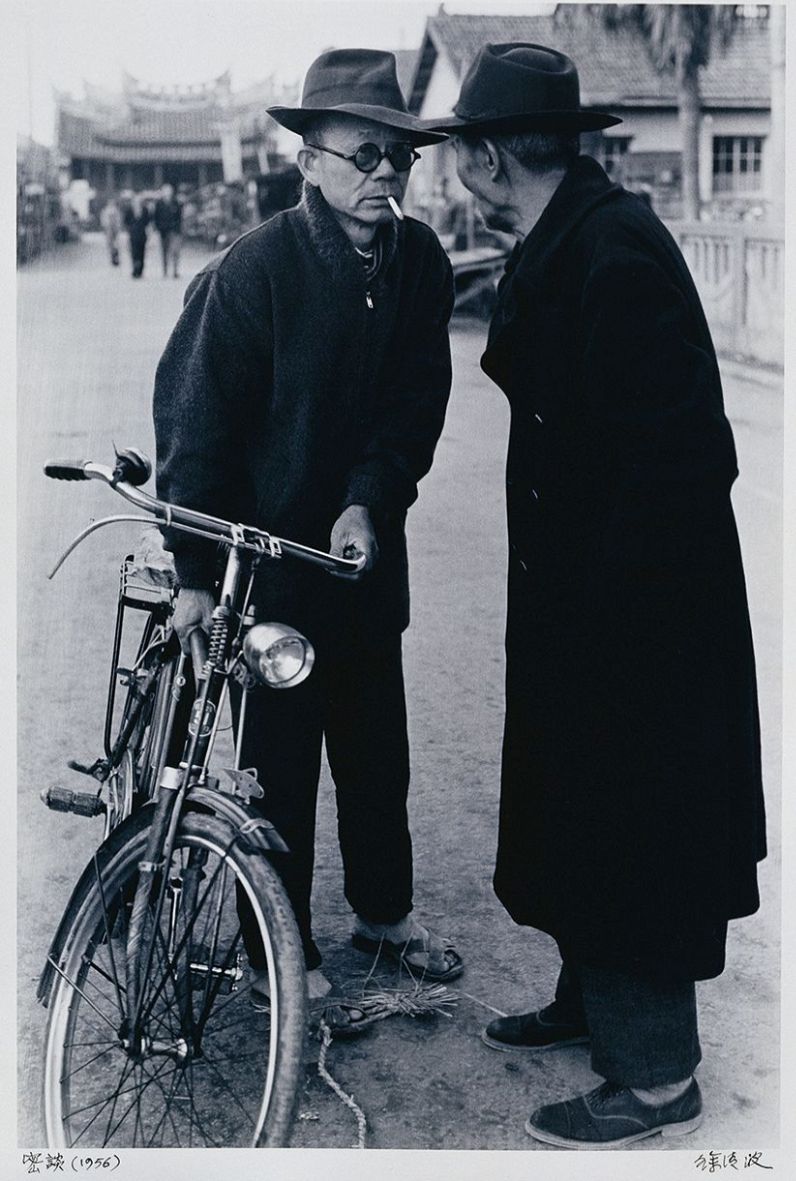

左/上_蕭永盛,《士官與他的弟弟》,1981,銀鹽相紙,51 × 40.5 公分,臺北市立美術館典藏;右/下_徐清波,《密談》,1956,銀鹽相紙,50.8 × 40.6 公分,臺北市立美術館典藏。

這三種對「思慕」的詮釋——尪仔代表延續性,日記代表內在世界,而單車則隱喻追尋——在展場中彼此迴響,為觀者開啟跨越時間與情感的對話。

本屆雙年展將近30件北美館典藏作品與當代創作交織呈現,使不同時代的聲音彼此對話。來自1930至1980年代的攝影作品構成貫穿展覽的主線,呼應「尪仔」、「日記」與「單車」三大隱喻;其他典藏作品則在形式或主題上與新作共鳴。這些作品不只是歷史的見證,更成為「思慕」的活性媒介,串連延續與變化,讓跨世代的創作者在同一個呼吸裡對話。

邱子晏,《偽飛行場》(局部),2025,零式戰鬥機複製品搭配顯示器、影片、碉堡造型之音聲座椅,15 分鐘,1200 × 900 × 300公分,120 × 45 × 40公分,藝術家提供,由2025台北雙年展及國家文化藝術基金會委託製作。圖像由臺北市立美術館提供。

《靈變》,2025,與Saba Mahdavi 及bespoke. Sur-Mesure Engineering Studio共同製作,水泥、吹製玻璃、賽車排氣管、氣息、氣動電路系統、蠟、銅、接地棒、雪花石膏、壓力,350 × 350 × 250 公分。藝術家及Albion Jeune 和Francesca Minini 版權所有,由2025 台北雙年展委託製作,本作品承蒙 Leonie Lang 及Marc Muller慷慨支持,得以實現。圖像由臺北市立美術館提供。

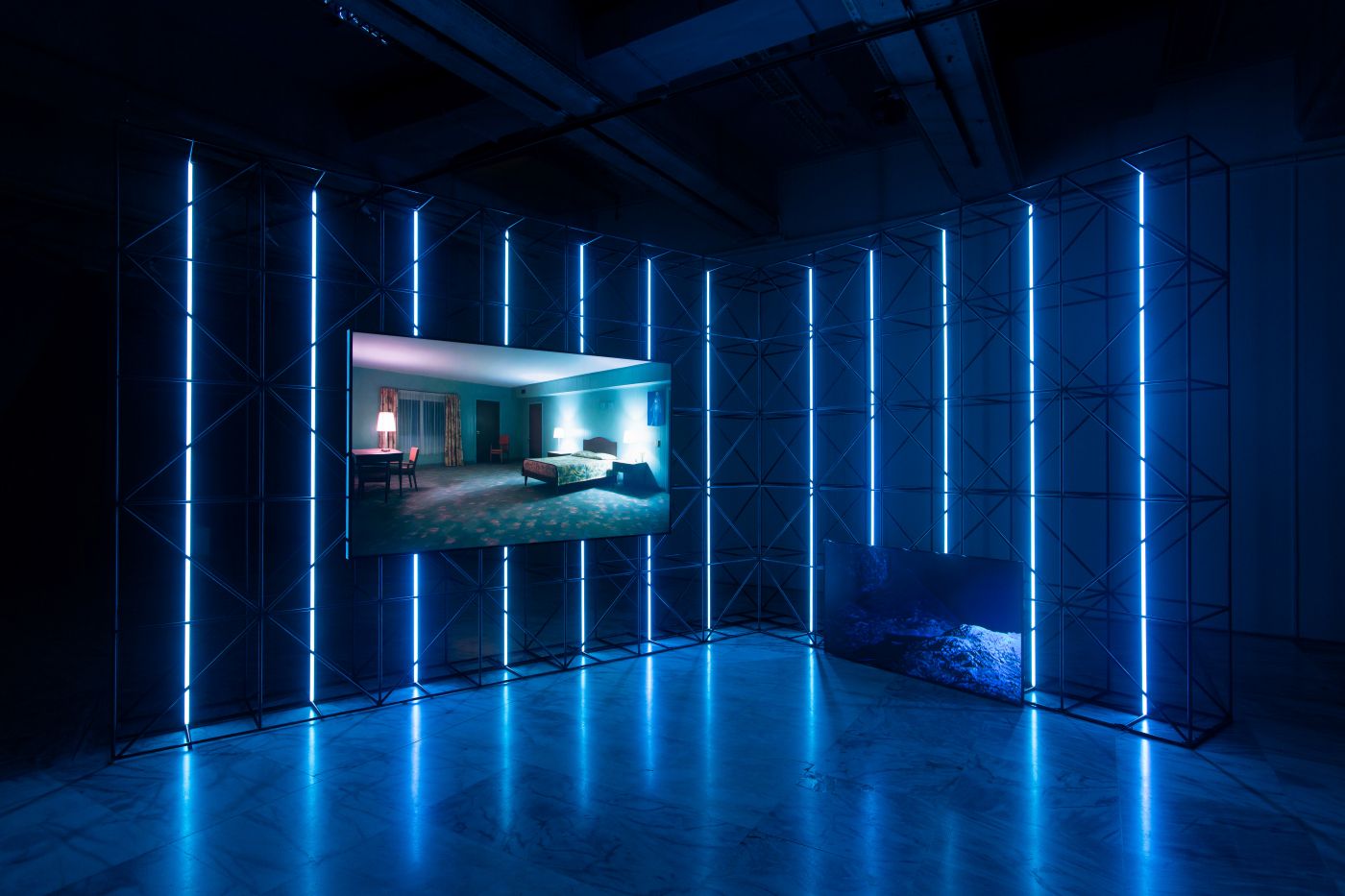

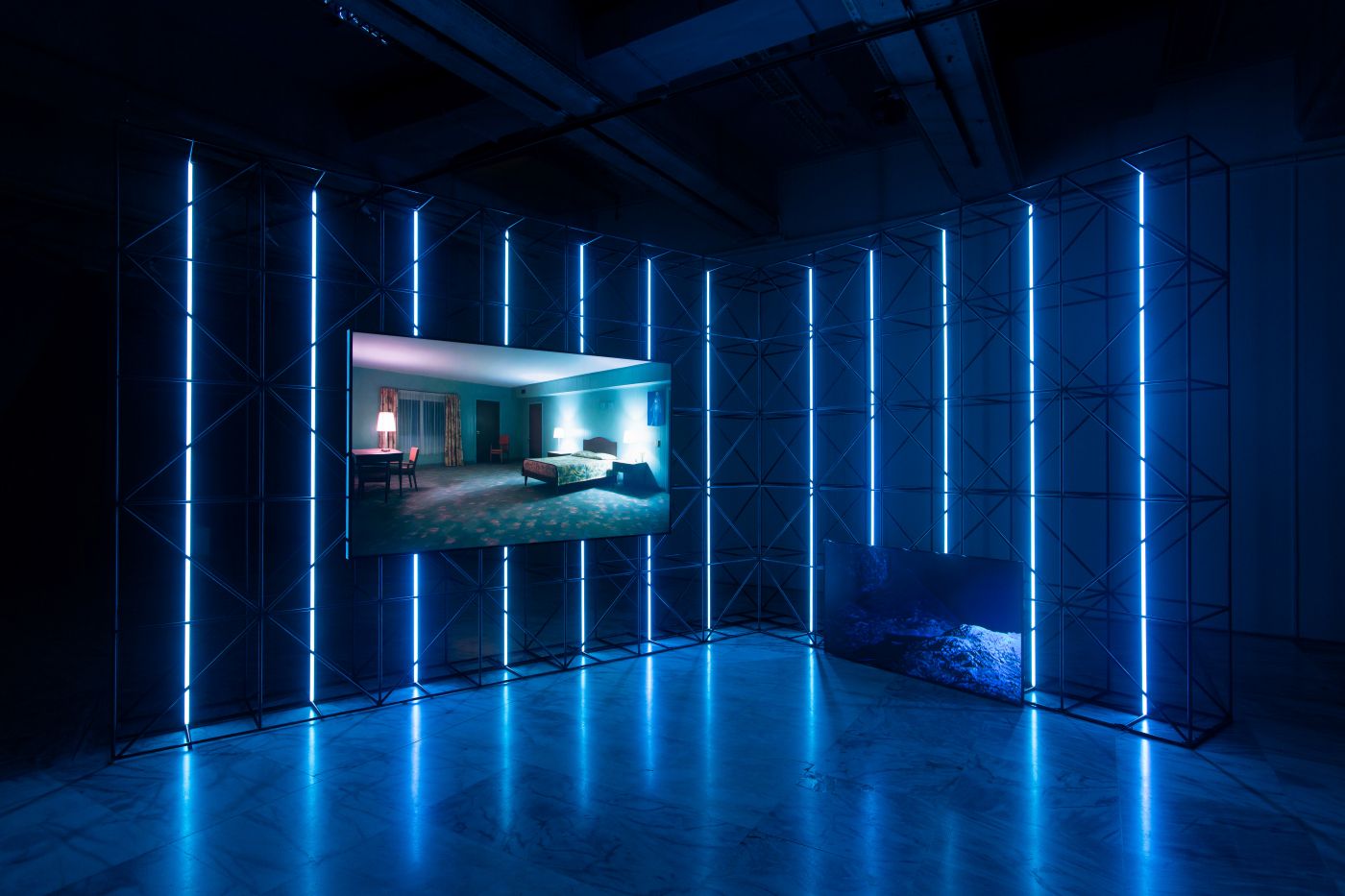

傑基・康諾利,《礦物王國(暗綠)》,2025,錄像裝置,彩色、有聲、燈光,37 分鐘,循環播放,尺寸依空間而定,藝術家版權所有。圖像由臺北市立美術館提供。

皮・斯塔弗,《骸骨》,2025,錄像、有聲,循環播放,尺寸依空間而定,藝術家及Commonwealth and Council 版權所有,由2025 台北雙年展委託製作。圖像由臺北市立美術館提供。

寇拉克里・阿讓諾度才,《愛在死亡之後》,2025,HD、程式燈光及氛圍裝置、機動軟雕塑、環繞音效,47分鐘,循環播放,尺寸依空間而定,音樂執導:Koichi Shimizu,音效設計與混音:Akritchalerm Kalayanamitr,燈光設計與編程:Rueangrith Santisuk (DuckUnit)。藝術家及 Bangkok CityCity Gallery (Bangkok),Carlos/Ishikawa Gallery (London),Kukje Gallery (Seoul/Busan) 版權所有,由2025 台北雙年展,Openfield foundation 及Kukje foundation 共同委託製作。圖像由臺北市立美術館提供。

西蒙・迪布羅・莫勒,《骨之袋》(錄像節圖),2023,電腦生成HD 錄像、有聲,3 分 54 秒,尺寸依空間而定,藝術家及Francesca Minini 和Palace Enterprise版權所有。

展場以紡織隔幕取代實牆,形成可穿透的空間界面,使觀眾的視線與步伐在流動中生成節奏。這種設計讓作品之間的關係如同低頻共振般相互滲透,呼應「地平線上的低吟」的主題脈動。展牆文字則以簡潔、易讀的形式呈現,讓觀眾能自由探索作品的語境,在靜觀與移動之間開啟沉思。

陳澄波,《夏日街景》,1927,油彩、畫布,79 × 98公分,臺北市立美術館典藏。

陳柏豪,《終於等到我的辦桌》,2025,油彩、畫布,180 × 140 公分,藝術家版權所有。

卓永俊,《學會愛的上週五》(錄像截圖),2025,單頻道4K 錄像、彩色、立體聲,20 分鐘,尺寸依空間而定,藝術家版權所有,由2025 台北雙年展及Singapore Biennale 2025 委託製作,協力單位:Medienboard Berlin-Brandenburg。本作品承蒙驕陽基金會慷慨支持,得以實現。

何彥諺 ,《私人旅行》(錄像截圖),2025,單頻道錄像、黏土、木材、石膏、金屬、玻璃、石板、紙、樹脂、膠、燈光裝置,尺寸依空間而定,藝術家版權所有,由2025 台北雙年展委託製作。

艾德加・卡萊爾,《K’obomanik(感激在我們眼前點亮又熄滅的一切事物)》,2025,石、繩索、泥土、陶器、水、數位顯示器,尺寸依空間而定,藝術家及 Mendes Wood DM, Sao Paulo及 Proyectos Ultravioleta, Guatemala City 版權所有,由2025 台北雙年展委託製作。圖像由臺北市立美術館提供,

李受俓,《轉譯瓷瓶_ 何時再見_2025》,2025,陶瓷碎片、鋼、環氧樹脂、24K 金箔、燈光,275(高) × 387 × 155 公分 ,藝術家版權所有,由 2025 台北雙年展委託製作。本作品之國際運輸承蒙KOFICE 慷慨支持。本作品之製作經費亦承蒙Iljin Cultural Foundation慷慨支持。圖像由臺北市立美術館提供,攝影呂國瑋。

策展人山姆.巴塔維爾與提爾.法爾拉特表示:「我們希望創造一個唯有在此地能實現的雙年展——傾聽那些形塑臺北今日樣貌的歷史、語言與矛盾。與北美館典藏的對話,並非懷舊之舉,而是一種紮根:當我們深入參與在地的故事,在地便能成為理解世界的透鏡。對我們而言,『思慕』是一座橋——它始於記憶的親密處,並延伸至地方性與普世性共享的地平線。」

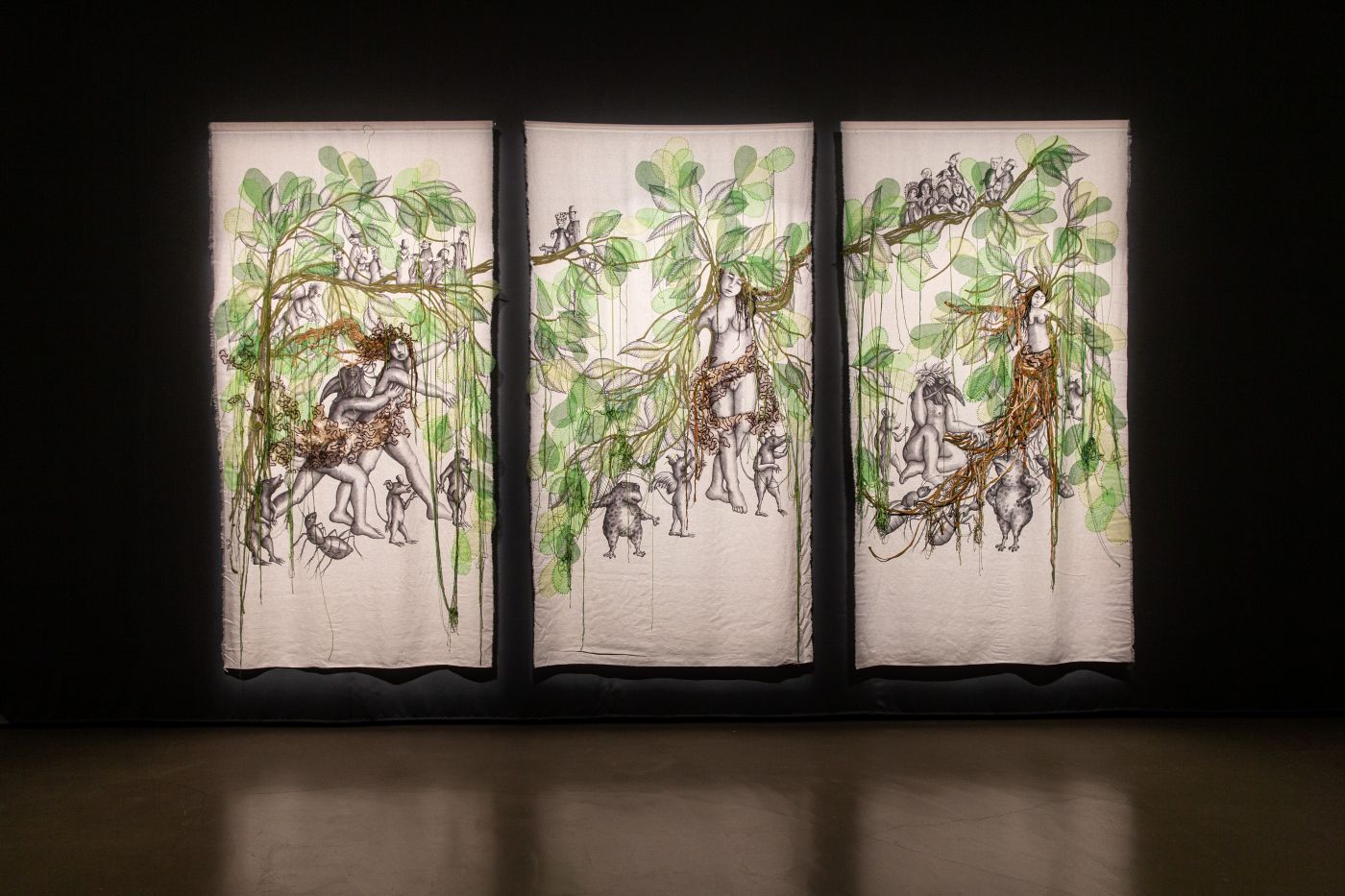

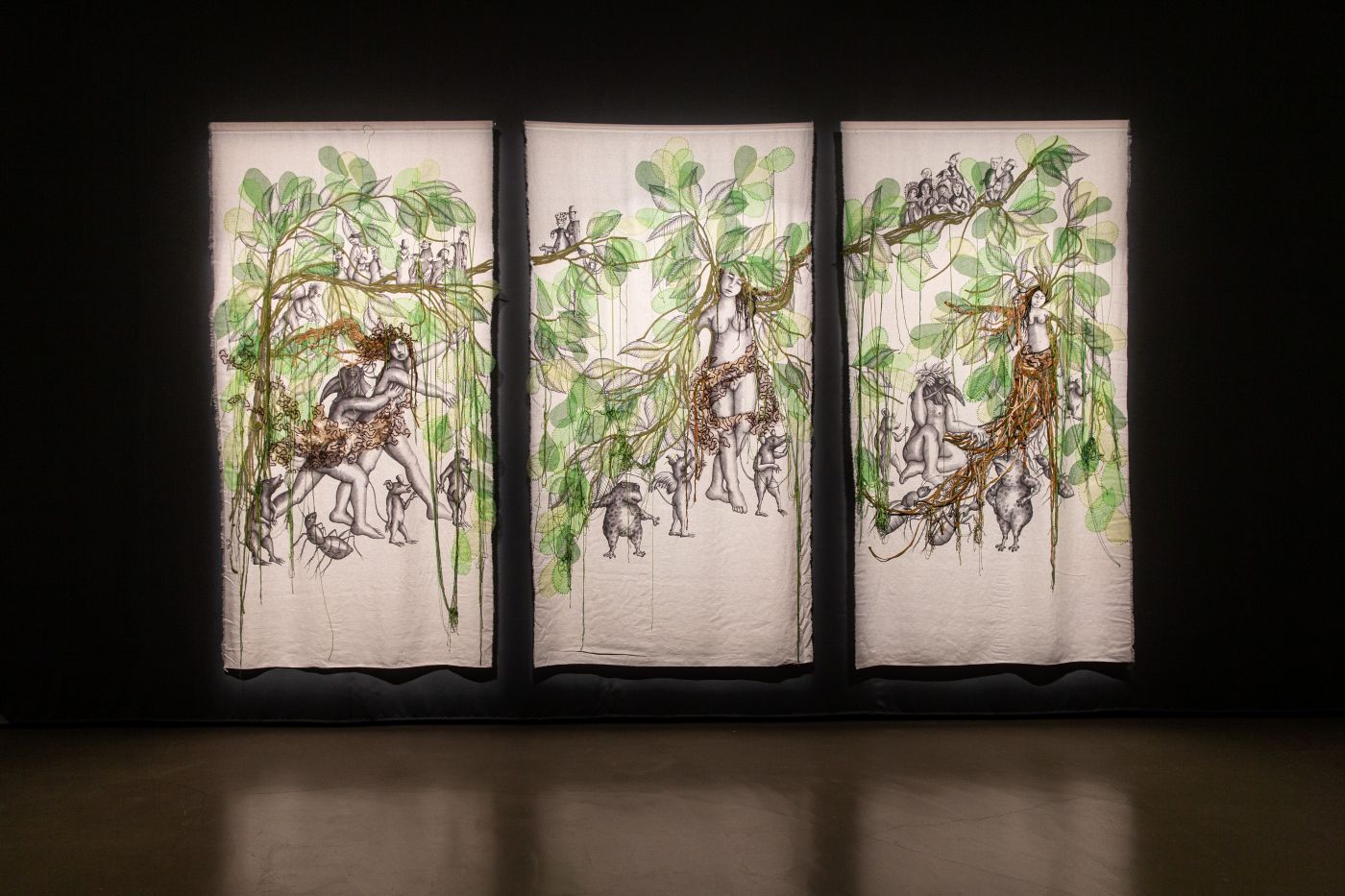

西爾維・塞利格,《達芙妮》,2025,刺繡、漿硬薄紗、蕾絲、線,每幅 250 × 150 公分,藝術家版權所有。圖像由臺北市立美術館提供。

克里斯多福・庫倫德蘭・湯瑪斯,《ft-ckt-Mullivaikkal-0017:st-20-cfg-7.5-seed-0088045765-xy-01-01.png, st-20-

cfg-7.5-seed-1436179468-xy-02-01.png, st-20-cfg-7.5-seed-8188555546-xy-03-01.png》,2024,壓克力彩、畫布,350 ×777 × 4 公分,藝術家版權所有,Hartwig Art Foundation 典藏,承諾贈予Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Rijkscollectie。圖像由臺北市立美術館提供。

伊娃・喬瑟邦,《此處》,2025,木材、紙板、黃銅、色紙、複合媒材,148 × 320 × 206 公分,藝術家版權所有。圖像由臺北市立美術館提供,攝影呂國瑋。

2025第14屆台北雙年展「地平線上的低吟」

展期:2025.11.01-2026.03.29

地點:臺北市立美術館

「思慕」作為靜默卻堅定的動能

本屆雙年展以「思慕」(yearning)為核心概念——一種推動人類不斷前行的內在力量。那種超越可及之物,明知無法掌握、卻仍不願退讓的動能。這份力量既屬於個人,也屬於群體;既柔弱,也倔強;是將渴求連結至想像及變革的線索。策展人以此回應當代世界的急速與喧囂,選擇以「低聲而堅定」的語調談論未來,而非高聲宣示。

「低吟」(Whispers)象徵交流的脆弱與持續——那些即使在靜寂中仍不滅的聲音、即使被抹除仍留存的故事;而「地平線」(Horizon)則是已知與所盼之間的邊界。兩者交織,構成一個既詩意又深思的提問:在微弱的呢喃之中,是否仍能重新定義距離、重塑世界的想像?

從三個隱喻物件出發:延續、內在、追尋

展覽概念源於三件未現身於展間、卻是引導展覽情感和時間脈絡的核心隱喻——

侯孝賢電影《戲夢人生》(1993)中的尪仔,象徵布袋戲大師李天祿獻身於技藝的一生,體現歷經殖民統治與戰後重建的堅韌;陳映真小說〈我的弟弟康雄〉(1960)中的日記,傳達一位自盡的年輕人,在信仰與絕望之間掙扎的聲音,反映一個世代身處信念與幻滅之間的困境;吳明益小說《單車失竊記》(2015)中的單車,象徵兒子尋找失蹤父親的旅程,喚起失落、傳承和歸屬感等主題。

這三種對「思慕」的詮釋——尪仔代表延續性,日記代表內在世界,而單車則隱喻追尋——在展場中彼此迴響,為觀者開啟跨越時間與情感的對話。

歷史與當代的共鳴

本屆雙年展將近30件北美館典藏作品與當代創作交織呈現,使不同時代的聲音彼此對話。來自1930至1980年代的攝影作品構成貫穿展覽的主線,呼應「尪仔」、「日記」與「單車」三大隱喻;其他典藏作品則在形式或主題上與新作共鳴。這些作品不只是歷史的見證,更成為「思慕」的活性媒介,串連延續與變化,讓跨世代的創作者在同一個呼吸裡對話。

展場設計:流動的界面,靜默的節奏

展場以紡織隔幕取代實牆,形成可穿透的空間界面,使觀眾的視線與步伐在流動中生成節奏。這種設計讓作品之間的關係如同低頻共振般相互滲透,呼應「地平線上的低吟」的主題脈動。展牆文字則以簡潔、易讀的形式呈現,讓觀眾能自由探索作品的語境,在靜觀與移動之間開啟沉思。

策展人山姆.巴塔維爾與提爾.法爾拉特表示:「我們希望創造一個唯有在此地能實現的雙年展——傾聽那些形塑臺北今日樣貌的歷史、語言與矛盾。與北美館典藏的對話,並非懷舊之舉,而是一種紮根:當我們深入參與在地的故事,在地便能成為理解世界的透鏡。對我們而言,『思慕』是一座橋——它始於記憶的親密處,並延伸至地方性與普世性共享的地平線。」

cfg-7.5-seed-1436179468-xy-02-01.png, st-20-cfg-7.5-seed-8188555546-xy-03-01.png》,2024,壓克力彩、畫布,350 ×777 × 4 公分,藝術家版權所有,Hartwig Art Foundation 典藏,承諾贈予Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Rijkscollectie。圖像由臺北市立美術館提供。

2025第14屆台北雙年展「地平線上的低吟」

展期:2025.11.01-2026.03.29

地點:臺北市立美術館