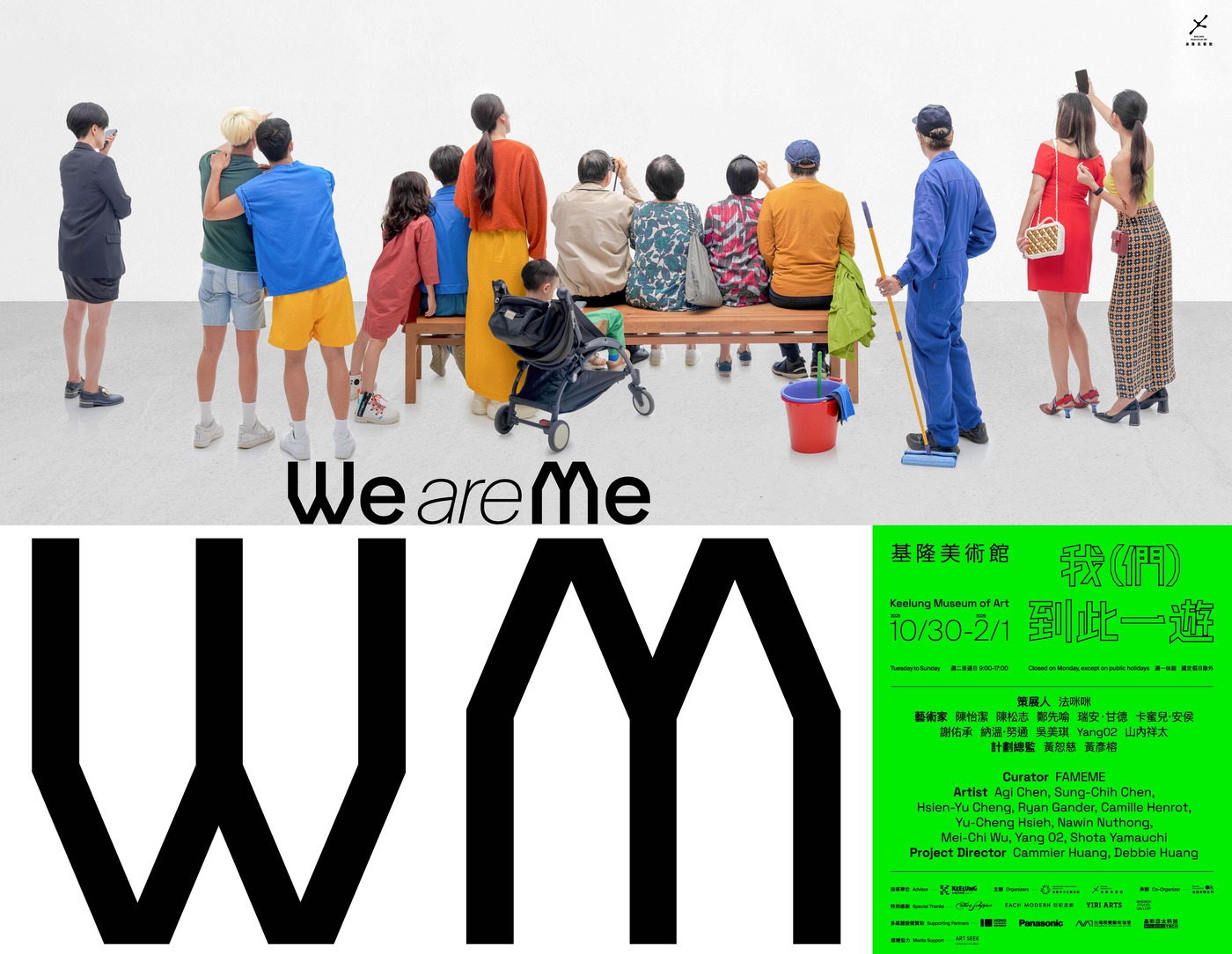

當觀看成為一場表演:基隆美術館年度大展《WE ARE ME — 我(們)到此一遊》揭幕!

由藝術家余政達創造的虛擬角色「法咪咪 FAMEME」,首次以策展人身份登場,邀集英國、法國、日本、泰國以及台灣等十位當代藝術家,經典舊作與全新委託創作,於本次《WE ARE ME — 我(們)到此一遊》展出。

在社群媒體推播與演算法驅動下,我們以為自己在選擇觀看,但事實上,我們看到的從來不是我們真正想看的;而,觀看早已不只是「看」而已──它是表演、是身分的再造、是群體與個體的角力場。展覽試圖回應當代最迫切的問題:在資訊過量的影像洪流中,藝術還能如何被觀看?「我」與「我們」的界線,究竟如何被生成、被消解?當「WE」置於鏡面之上,反射出的既是「ME」,又是無數被轉譯的身份與場景:觀者不是單純的旁觀者,而是與作品共構、再造的行動者。

數位時代下的「自我」樣貌

策展人法咪咪表示,展名「WE ARE ME」,指向集體與個體的共生與矛盾:在數位影像分享時代,「自我」的樣貌,在群體的凝視中成為「我們」。副標「我(們)到此一遊」,回應大眾文化中「到此即表態」、「觀看即表演」的社群奇觀。

聶永真親手操刀視覺設計

本展視覺設計,邀請台灣設計師聶永真操刀:畫面呈現一群凝視白牆的群眾,牆面卻空無一物,象徵「觀看」本身成為一種表演,也反映觀眾進入展場後的處境——究竟注視的是藝術,還是透過藝術映射出的自己?本展也發展出一組明信片套卡,觀眾可於展覽中取閱、蒐集。而離開展場後,觀眾所帶走的明信片,仍作為展覽的物理延伸,承載著關於「我(們)到此一遊」的某種見證。

以「童」視角凝視世界

首度來到台灣的美術館展出之英國當代重磅藝術家瑞安·甘德(Ryan Gander),是威尼斯雙年展、卡塞爾文件展、雪梨雙年展等國際大展常客。他擅長以幽默的觀念重新轉化日常物件。作品《同理心是一種超能力嗎?》將稚真問句印在巨型黑色氣球,並置放於展場通道,迫使觀眾直面兒童般純真提問。

泰國藝術家納溫·努通(Nawin Nuthong)同樣從兒童視角切入展覽主題。他以融合神話、兒童文化與政治隱喻見長,為基隆城市與本展打造新作《4−6位紙鈔上的孩子 (八件)》:作品以台灣千元鈔券的隱藏人物為切口,並結合基隆在地廟宇觀察,於作品中交織遊戲 (play/game)、童趣與批判性。

資訊時代的身體、記憶與幻象

另一個重量級的藝術家卡蜜兒·安侯(Camille Henrot),是第 55 屆威尼斯雙年展銀獅獎得主 。她的成名作《極度疲憊》首次於台灣展出。該作以電腦桌面為舞台,重組史密森學會典藏與網路素材,揭示資訊過載如何影響我們的感知方式與知識學習。該作品被視為後網路藝術的始祖,現典藏於 MoMA。

台灣藝術家鄭先喻與日本藝術家山內祥太(Shota Yamauchi)的作品,也回應了科技社會與人類情感行為的連動性。鄭先喻作品《這可能是你》揭露演算法下的身份幻象,作品不斷輸出演算法生成的個資檔案,擾動個人隱私與真實身分的邊界。山內祥太的新作《Being… Us?》,透過 AI 光影生成後人類幻影,挑戰對「生命」的既有定義。

台灣藝術家陳怡潔以轉化動漫人物的色彩聞名,作品反映出大眾文化如何建構時代記憶。新作《連合島漫遊》,觀眾最具情感連結的動漫角色,被提煉其色彩並轉化為多格抽象圓盤、放置在海港城市的場景中,展開群體共創,呈現網路時代共享記憶的軌跡。

日本藝術家YANG02探索著科技表象下的社會與倫理議題。作品《永久的暫時性》,透過無價值判斷的自動導引車(AGV),將隱蔽幕後的佈展過程公開,反思便利性背後的資本機制。該作曾於東京森美術館及白南準藝術中心展出。新作《慢速迷你4DW——逃離現代價值觀》,藝術家將高速競賽改造成「慢速競賽」,使觀眾體驗「放慢」所帶來的價值,挑戰現代社會對效率的迷思。

「感知」層面的探索

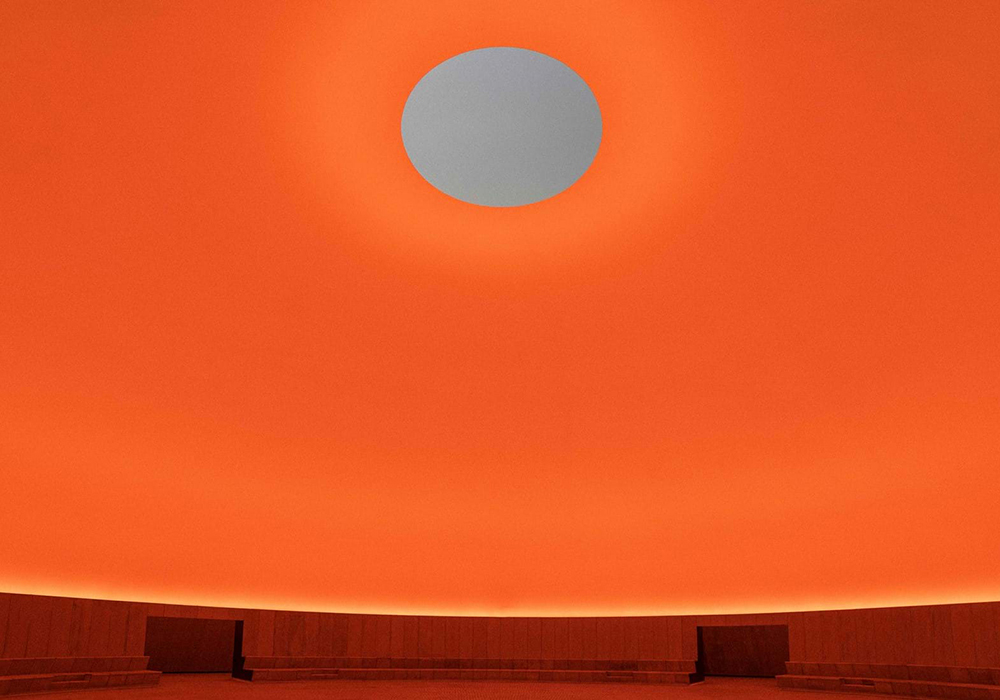

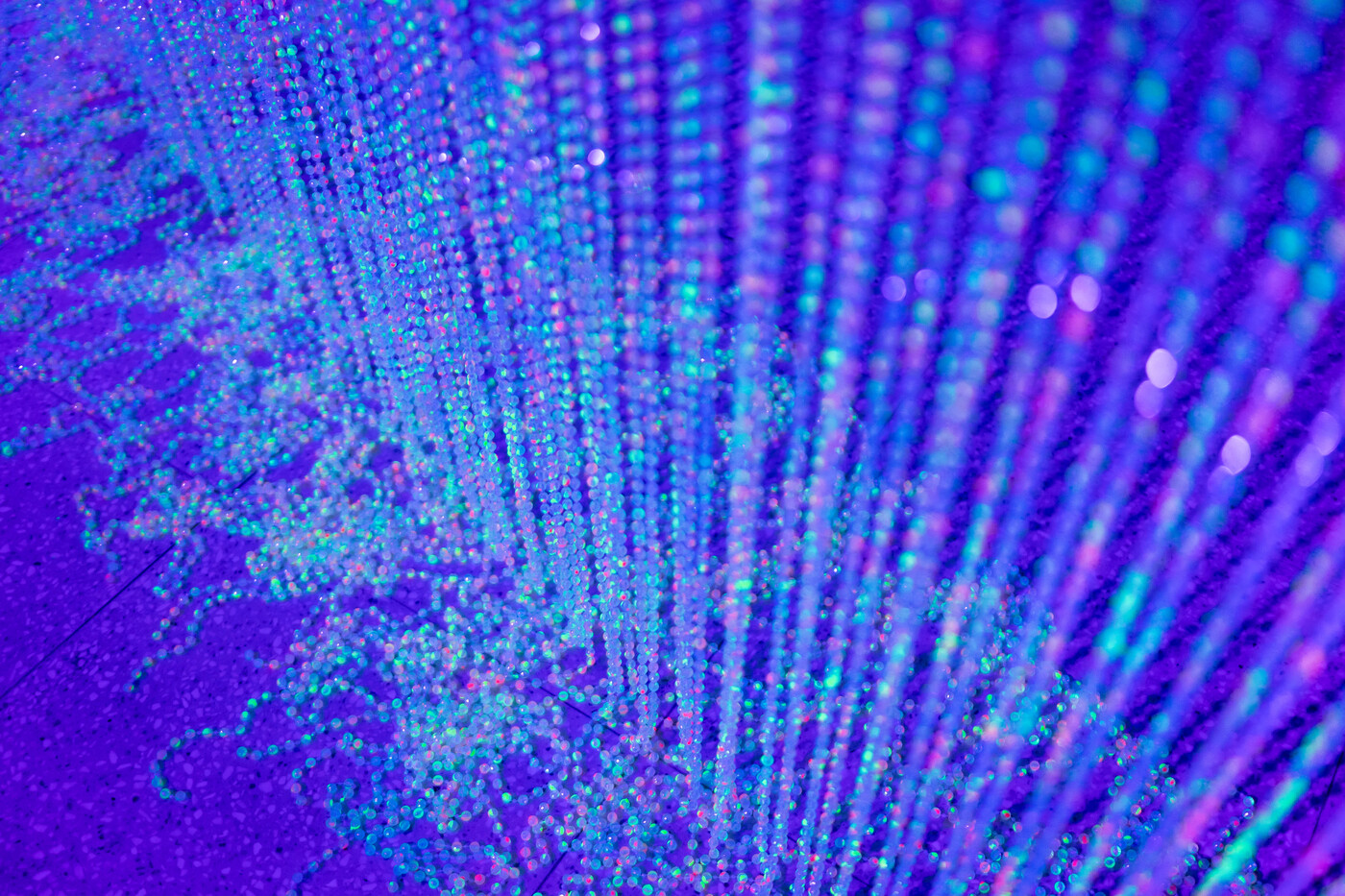

展覽也延伸到「感知」層面的探索。台灣藝術家謝佑承以光影裝置檢視影像生成的本質,《大幕》與新作《雨點》營造兼具真實與幻象的沉浸空間。與此並行,陳松志的《無題-KEE》讓觀者走在鋪滿銀色亮粉的地毯上,足跡化為記憶殘留,時間在身體的移動中被具象化。吳美琪的攝影裝置《禮物 II》回顧她的十年創作,透過影像與物件捕捉生命瞬間,構築交疊現實與想像的感知宇宙。

《We Are Me-我(們)到此一遊》

展覽日期:2025 年 10 月 30 日(四)- 2026 年 2 月 1 日(日)

開放時間:週二至週日 9:00-17:00,週一固定休館,國定假日除外

展覽地點:基隆美術館1樓、M樓(基隆市中正區信一路181號)

Facebook|Instagram