公館水源市場、萬華環南市場新風景!植根在地的公共藝術新作,延伸出街區散步的城市地圖

臺北市政府文化局以「市場」為舞台,於公館水源市場、萬華環南市場推出兩件公共藝術全新創作,生動捕捉在地的色彩與氣味。分別象徵「再生」與「綻放」的兩件作品,讓從日常裡長出的美學化為市民採買途中的藝術風景。

在臺北,市場向來不只是買賣的地方,它是城市最真實的呼吸。人聲、氣味、季節與語言交織成生活的底色。而當藝術進入市場,它同時也重新定義了我們觀看城市的方式。

2025 年,臺北市政府文化局以「市場」作為舞台,推出兩件公共藝術新作——公館《水源之心‧花漾水源》的優化計畫,以及萬華《紫氣東來,風味飄香》。兩者分別象徵「再生」與「綻放」,從修復到創造、從色彩到氣味,描繪出一座城市如何在日常生活中長出美學。

臺北市水源市場|外牆公共藝術作品《水源之心‧花漾水源》2025

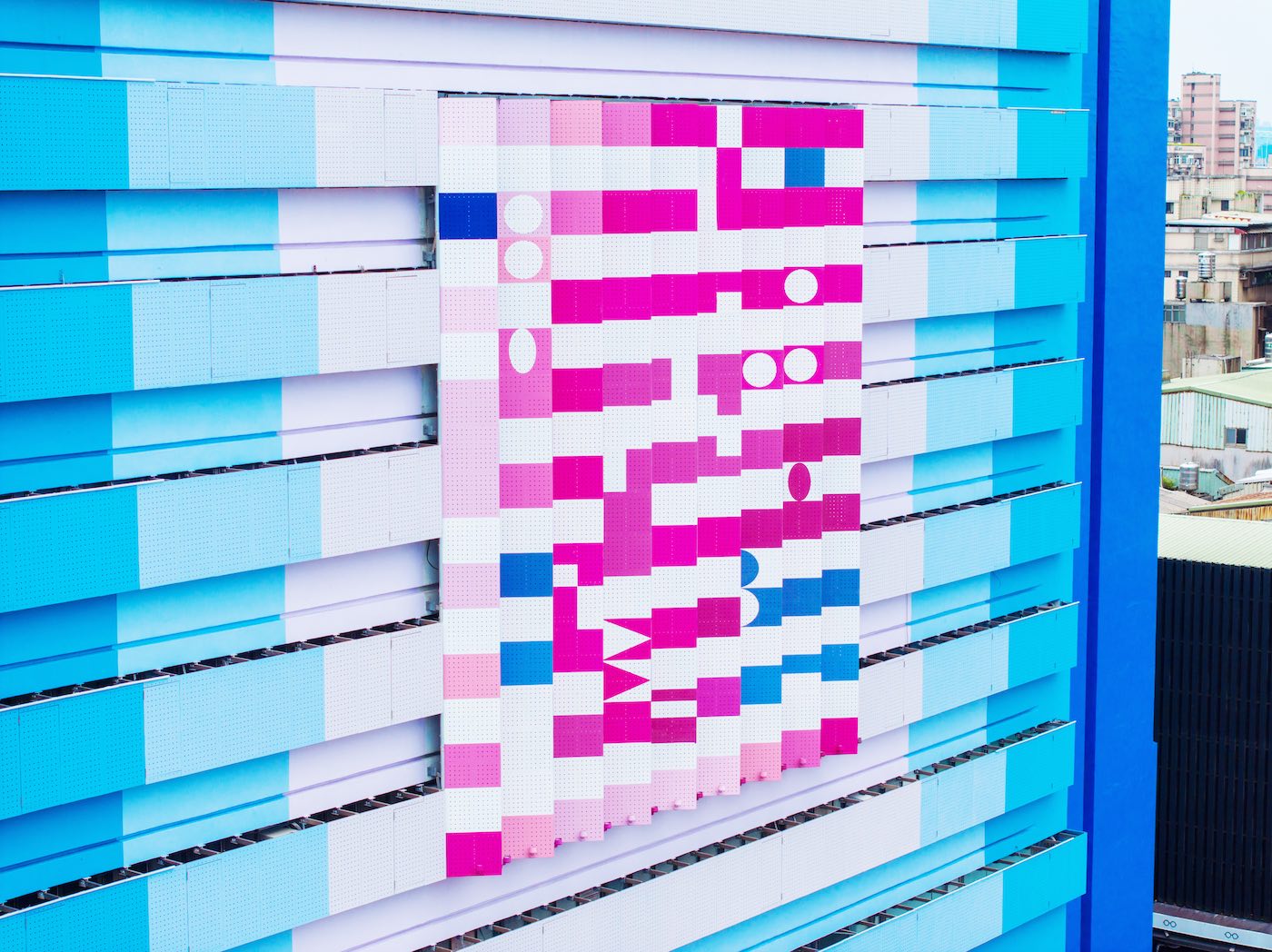

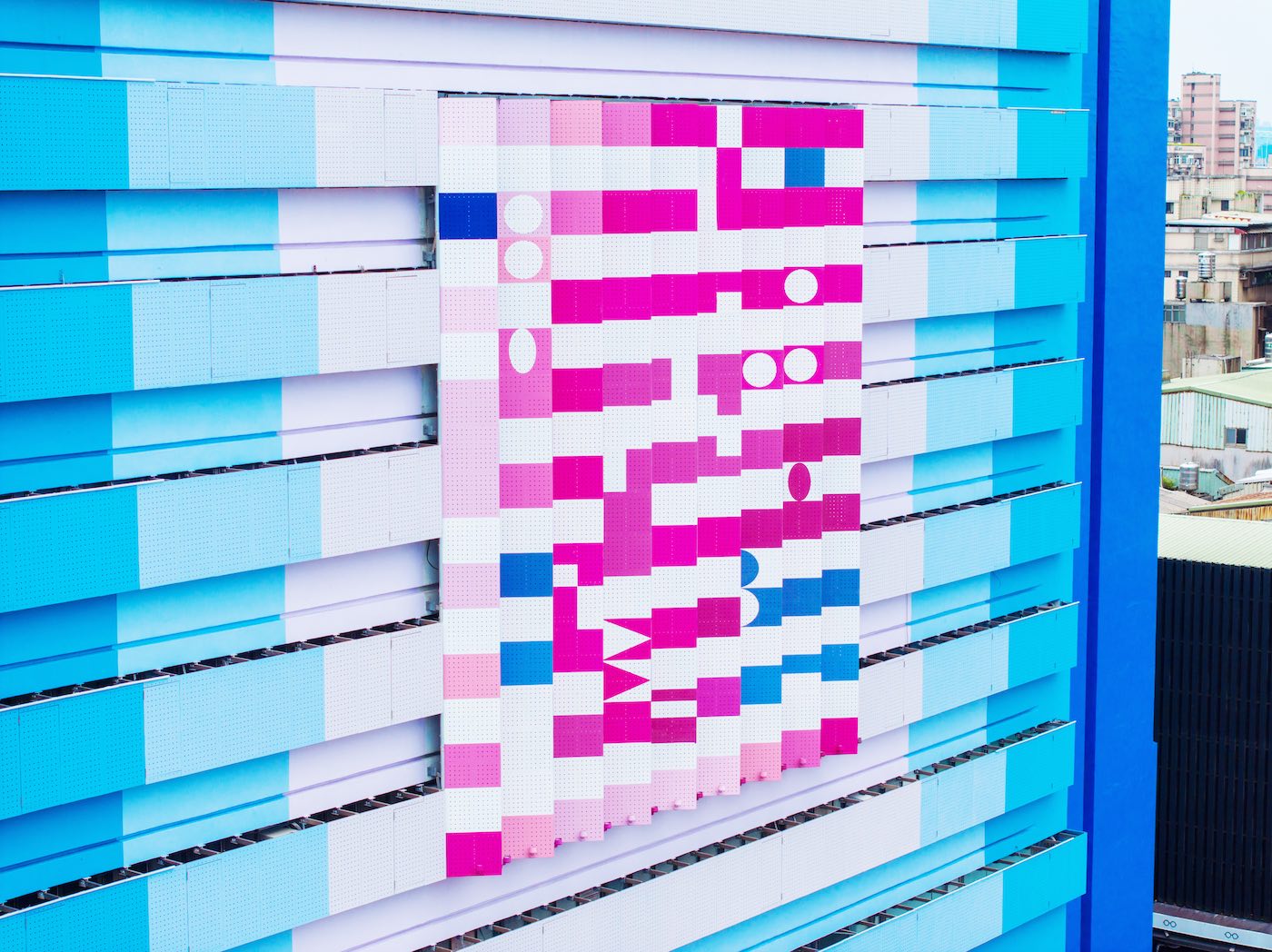

《水源之心‧花漾水源》由以色列藝術家 亞科夫‧亞剛 Yaacov Agam 親自參與設計規劃。作品以臺北市市花「杜鵑」為靈感,運用 57 種漸層色彩,讓公館水源大樓的外牆在光線轉換與步伐移動之間產生流動變化——粉紅如春、紫紅如花。

它不僅是一面立面,而是一種隨時間變換、宛如呼吸般的色彩節奏,象徵城市不斷更新的生命力。

臺北市水源市場|外牆公共藝術作品《水源之心‧花漾水源》2025

臺北市水源市場|外牆公共藝術作品《水源之心‧花漾水源》2025

而在萬華,故事則更貼近生活的人情與氣味。

荷蘭藝術家 阿爾諾·科寧 Arno Coenen 與臺灣工藝師攜手創作《紫氣東來,風味飄香》,以人工智慧與傳統技藝共構——法華彩、類交趾陶、剪黏與馬賽克——將市場裡的日常轉化為一場文化盛宴。

臺北市環南市場|公共藝術作品《紫氣東來》2025

臺北市環南市場|公共藝術作品《紫氣東來》2025

入口處的龍形雕塑由陶瓷食材拼接而成,象徵城市的繁盛;八組大型瓷盤 《環南風味》 記錄攤商的故事;高牆上的 《城市印象》 以陶板數位直印,串起龍山寺、西門紅樓與全臺農產地,描繪市場如何連結整座城市的食物網絡。

這些作品,使人們在日常買菜的途中,也能意外與藝術相遇。

臺北市環南市場|公共藝術作品《環南風味》2025

臺北市環南市場|公共藝術作品《城市印象》2025

臺北市環南市場|公共藝術作品《城市印象》2025

這兩件市場公共藝術作品,也延伸出一系列以「參與」為核心的推廣活動。藝術家鄭琬蒨的〈打開你的耳朵〉帶領大家錄下市場聲音,編織成一張城市的「聲景地圖」;藝術家邱馳 〈市集中的光與動〉讓親子動手製作小型動力裝置,透過光影與機械感受藝術的律動;三古三土以蔬果拓印市場的色彩,藝術家徐婷帶領民眾以回收素材打造微型公共藝術;藝術家汪正翔則以攝影與劇照概念,邀請民眾在建國花市捕捉屬於自己的城市故事;藝術家吳依宣的〈我的市場地圖〉讓觀察轉化為創作,而由「島內散步」導覽員施景耀帶領的環南走讀,則讓人們穿梭市場巷弄,在人聲與香氣之間重新認識生活的節奏。

工作坊|《市場色盤 × 食材印象畫》、「打開你的耳朵:聲音裡的水源之心」聲音採集+聲景地圖、《街角微裝置:迷你公共藝術提案工作坊》

從聲音到影像,從手作到步行,這些活動讓藝術從展示走向共創,使城市的日常被重新看見。藝術不再只是牆上的作品,而是一種被感知、被參與的行為——一場關於生活的練習。

延續著以「參與」為核心的推廣活動,更進一步規劃出「眼睛散散步」活動地圖。打開 Google Map,從公館到萬華,沿途的牆面、瓷盤與雕塑彷彿化作一張隱形的城市地圖,引導人們以步行的節奏重新丈量臺北。

當光影在立面間流動、叫賣聲在街口迴盪,藝術與生活的界線逐漸消融——我們不再只是觀眾,而成為城市風景的一部分。

或許這正是臺北最迷人的地方——藝術不在遠方,而在轉身之間。它化為一種觀看的方式,也成為一種生活的態度。當我們放慢腳步、讓眼睛去散散步,就能發現:城市的風景,其實一直都在發光。

相關活動訊息請至:

①臺北市政府文化局

https://www.facebook.com/taipeicultural/?locale=zh_TW

②眼睛散散步 - 臺北公共藝術的小驚喜

https://www.facebook.com/public.art.taipei

2025 年,臺北市政府文化局以「市場」作為舞台,推出兩件公共藝術新作——公館《水源之心‧花漾水源》的優化計畫,以及萬華《紫氣東來,風味飄香》。兩者分別象徵「再生」與「綻放」,從修復到創造、從色彩到氣味,描繪出一座城市如何在日常生活中長出美學。

公館:以色彩與光線寫下城市的再生——《水源之心‧花漾水源》

《水源之心‧花漾水源》由以色列藝術家 亞科夫‧亞剛 Yaacov Agam 親自參與設計規劃。作品以臺北市市花「杜鵑」為靈感,運用 57 種漸層色彩,讓公館水源大樓的外牆在光線轉換與步伐移動之間產生流動變化——粉紅如春、紫紅如花。

它不僅是一面立面,而是一種隨時間變換、宛如呼吸般的色彩節奏,象徵城市不斷更新的生命力。

萬華:從市場的日常長出的文化敘事——《紫氣東來,風味飄香》

而在萬華,故事則更貼近生活的人情與氣味。

荷蘭藝術家 阿爾諾·科寧 Arno Coenen 與臺灣工藝師攜手創作《紫氣東來,風味飄香》,以人工智慧與傳統技藝共構——法華彩、類交趾陶、剪黏與馬賽克——將市場裡的日常轉化為一場文化盛宴。

入口處的龍形雕塑由陶瓷食材拼接而成,象徵城市的繁盛;八組大型瓷盤 《環南風味》 記錄攤商的故事;高牆上的 《城市印象》 以陶板數位直印,串起龍山寺、西門紅樓與全臺農產地,描繪市場如何連結整座城市的食物網絡。

這些作品,使人們在日常買菜的途中,也能意外與藝術相遇。

從聲音、手作到走讀:公共藝術延伸出的參與式體驗

這兩件市場公共藝術作品,也延伸出一系列以「參與」為核心的推廣活動。藝術家鄭琬蒨的〈打開你的耳朵〉帶領大家錄下市場聲音,編織成一張城市的「聲景地圖」;藝術家邱馳 〈市集中的光與動〉讓親子動手製作小型動力裝置,透過光影與機械感受藝術的律動;三古三土以蔬果拓印市場的色彩,藝術家徐婷帶領民眾以回收素材打造微型公共藝術;藝術家汪正翔則以攝影與劇照概念,邀請民眾在建國花市捕捉屬於自己的城市故事;藝術家吳依宣的〈我的市場地圖〉讓觀察轉化為創作,而由「島內散步」導覽員施景耀帶領的環南走讀,則讓人們穿梭市場巷弄,在人聲與香氣之間重新認識生活的節奏。

從聲音到影像,從手作到步行,這些活動讓藝術從展示走向共創,使城市的日常被重新看見。藝術不再只是牆上的作品,而是一種被感知、被參與的行為——一場關於生活的練習。

眼睛散散步:把城市重新走一遍

延續著以「參與」為核心的推廣活動,更進一步規劃出「眼睛散散步」活動地圖。打開 Google Map,從公館到萬華,沿途的牆面、瓷盤與雕塑彷彿化作一張隱形的城市地圖,引導人們以步行的節奏重新丈量臺北。

當光影在立面間流動、叫賣聲在街口迴盪,藝術與生活的界線逐漸消融——我們不再只是觀眾,而成為城市風景的一部分。

或許這正是臺北最迷人的地方——藝術不在遠方,而在轉身之間。它化為一種觀看的方式,也成為一種生活的態度。當我們放慢腳步、讓眼睛去散散步,就能發現:城市的風景,其實一直都在發光。

相關活動訊息請至:

①臺北市政府文化局

https://www.facebook.com/taipeicultural/?locale=zh_TW

②眼睛散散步 - 臺北公共藝術的小驚喜

https://www.facebook.com/public.art.taipei