咖啡、肉桂捲與藏於空間中的手作痕跡:嘉義「桂桂子 Keiko」以設計家具與生活紋理,堆疊出慢時光日常

在嘉義國華街上,「桂桂子Keiko」以咖啡、肉桂捲與溫柔光影,悄然長成一處讓人慢下來的角落。從三坪外帶小店到如今能坐下來感受空間細節,這裡用咖啡、麵包、設計家具與生活痕跡,堆疊出朋友家般的溫暖據點。

走進嘉義市縱橫交錯的棋盤街巷,遍地的在地小吃和散落在角落的咖啡廳,在中南部白日的暖陽下,都成為迷人的嘉義日常風景。位在西市場旁、國華街上的「桂桂子 Keiko」,便是咖啡與肉桂捲迷們熟悉的歇腳處。推門而入,麵包香混著咖啡香一併迎上,黑膠唱盤緩慢轉著,將人引導進空間更深處;街外人車來往的節奏,被落地窗框成一幅流動的街景,嘉義的時間在這裡變慢,像是一杯剛沖好仍冒著熱氣的手沖,柔軟、安定,還帶著像煙霧般的暈光。

桂桂子的共同創辦人阿得與芋頭,最初是在北部騎著檔車販售咖啡與肉桂捲。2023 年,他們返鄉開了僅三坪、以外帶為主的小店,在剛好的時機下,承租下了隔壁的空間,於今年初將店面擴展為今日的桂桂子 2.0。原本只有兩三人能入座的空間,如今成為可以更自在地坐下品嚐美味、有著溫暖光影與舒適家具陪伴的生活據點。

嘉義咖啡廳「桂桂子 Keiko」坐落西市場旁,今年初擴大內用空間,一展新貌。(Photo Credit:MOT TIMES、Photography by Rafael Wu)

返鄉開店,從三個位子開始

同樣喜歡咖啡與騎檔車的阿得與芋頭,一個來自嘉義,一個來自台北,大學畢業後兩人在北部生活了數年,曾一起在連鎖咖啡廳工作,芋頭也因濃厚的興趣進入獨立咖啡店學習,兩人常騎著檔車駐點販售咖啡,以及阿得爸爸的手作肉桂捲。兩年前,兩人決定一起開間咖啡廳,芋頭跟著阿得返鄉,在僅有三個座位的小店中,開始了桂桂子扎根嘉義的第一頁。

「當初我們還住在台北時,偶爾會跟他一起回嘉義,疫情之後感覺嘉義在慢慢改變。有人說變得越像台南,但嘉義還是有自己的純樸,只是更熱鬧了。」近年來嘉義新開小店的湧現、街巷的活絡,讓他們覺得開店的藍圖可以在這時候實現。

爸爸手作肉桂捲,是桂桂子最溫暖的支撐

而除了兩人,桂桂子其實還有著一位重要的幕後夥伴——阿得爸爸。店裡所有販售的麵包都出自於他之手,其中的肉桂捲更是帶著桂桂子一路茁壯的靈魂角色。阿得爸爸在退休後,因興趣投入了麵包烘焙,當兩人在北部駐點擺攤時,爸爸總會將肉桂捲寄到北部,兩人擺攤時也會與客人分享。少油、少鹽、少糖的配方,製作出帶著家的氣味、甜而不膩的柔軟螺旋,讓許多肉桂捲迷成為回頭客,也悄悄奠定桂桂子的基底風味。

肉鬆煉乳口味的肉桂捲靈感,來自嘉義在地早餐店的肉鬆煉乳厚片,是阿得記憶中的嘉義味道,也是桂桂子的人氣品項。(Photo Credit:MOT TIMES、Photography by Rafael Wu)

細瞧桂桂子的 Logo,便會發現是三個咖啡杯,分別裝著肉桂捲、鹽可頌和一個人,芋頭常畫著的笑臉,被阿得放進了圖像中,形塑出了桂桂子可愛、親和的形象,也直白地告訴大家,這裡最自豪的就是咖啡與麵包。

主導飲品設計的芋頭,也在咖啡中延伸肉桂捲的風味。不同於多數店家使用肉桂粉,她選擇使用自己蒸餾的液態肉桂,沒有粉感更為順口、層次明確。「當初選肉桂當主打其實滿冒險的,有些人會過敏。但看到原本不吃肉桂的朋友因為我們而喜歡上,就覺得很開心。」從喜歡出發,也希望讓別人理解這份美味,是他們的初心。

台灣咖啡文化每年在流變,甜點潮流也不斷替換,但桂桂子選擇以「家裡做的麵包」作為起點,把日常裡的味道慢慢放上架,並依循自己的步調,將生活中獲得的靈感一點一滴加入菜單,不急於追逐流行,也不急於證明什麼,於是才有了屬於桂桂子的特有滋味。

留下老牆與招牌,延續街區記憶

從原本只有三個位子的 1.0 擴大到如今約有 15 個座位的 2.0 店面,桂桂子室內的空間,白天時柔軟明亮,潔白牆面與散落的設計家具帶來一股舒適的秩序;夜晚則在幾盞燈具照映下,呈現緩緩散開的暖色調,比白天多了一點慵懶,更能放鬆地與同伴談天,或靜下心來放空、在一隅與自己獨處。

店內氛圍現代而溫馨,有許多設計家具與相關擺飾點綴。(Photo Credit:MOT TIMES、Photography by Rafael Wu)

新擴增的內用空間在結構上並無大幅更動,談及特別之處,阿得指著掛有多塊壓克力板的牆面,與其他潔白的牆面不同,它保留著斑駁的漆料與孔洞。「這個空間以前曾經是間廣告設計公司,我特意留下這面牆不去整理。」主導空間和軟裝方向的阿得,留下了曾有的痕跡,將廣告公司留下的壓克力廢料重新利用,像拼貼一般成為空間的一部分,讓牆面悄悄訴說過往的故事。

部分牆面保留了過往廣告公司時期的樣貌。(Photo Credit:MOT TIMES、Photography by Rafael Wu)

外觀上,桂桂子 1.0 的立面被刷上了白漆,簡約的姿態為國華街帶來新氣息;而 2.0 的立面上方,則保留了廣告公司的舊招牌「弘盛壓克力美藝社」。新舊元素交融,擴展後的店看起來像是自然而然地長出,與這棟有七、八十年歷史的建築,一起勾勒出帶有老嘉義人記憶的日常街景。

桂桂子 1.0 的立面,以及在 2.0 外觀留有的舊招牌。(Photo Credit:MOT TIMES、Photography by Rafael Wu)

單椅、燈具、老物件堆疊出的「朋友之家」

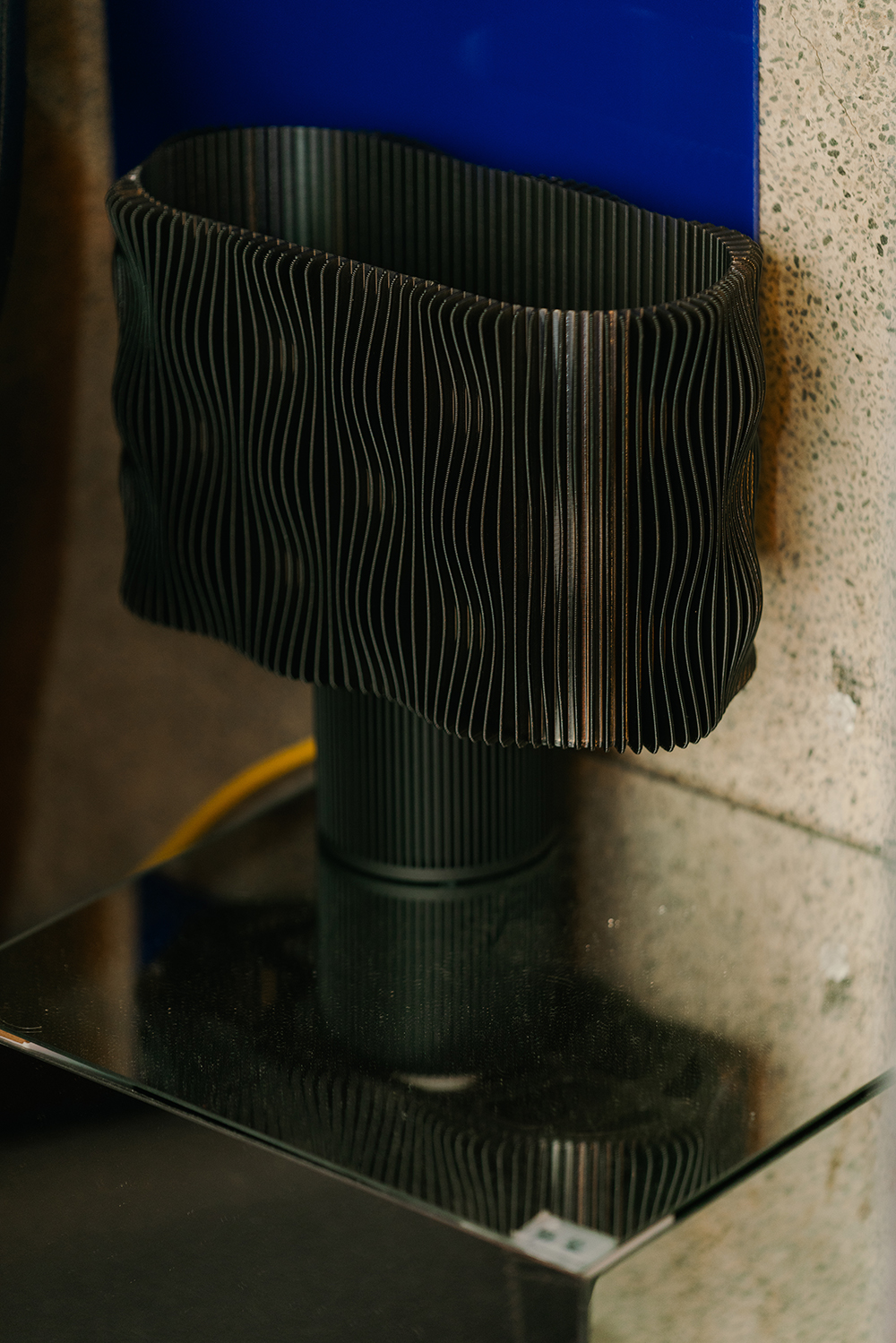

桂桂子 2.0 的空間並不刻意塑造某種風格,更像是一個把生活與收藏自然展開的地方。阿得喜歡研究美的事物,空間裡自然聚集了他長年珍愛的家具與飾品,「這張是義大利的 Plia chair 折疊椅老件,是最早做三片式樞軸的款式;還有角落柳宗理的蝴蝶椅、SANAA 的兔子椅,吧檯上方吊著的 Louis Poulsen PH5 也是老件,是六○至七○年代的版本;音響上方是芋頭喜歡的 Marimekko 花布掛飾」,阿得細數著空間中的家具,配上幾句歷史介紹,都是非設計人的他說研究後了解到的皮毛。

內用空間設有許多設計單椅和燈具。(Photo Credit:MOT TIMES、Photography by Rafael Wu)

Verner Panton 的經典 Flowerpot 吊燈、SANAA 的兔子椅,以及野口勇的和紙燈。(Photo Credit:MOT TIMES、Photography by Rafael Wu)

除了讓設計迷眼睛一亮的家具,穿插在其中的無名物件其實更有魅力。像是中央的黑色沙發、角落的不規則桌板、其中一張四人桌,都是從阿得家中地下室挖出來的;牆上像是燈籠的竹製燈具是奶奶的手藝品;從門口到店內角落的花器是姑姑的作品;吧檯上的麵包模型是妹妹做的,還有一些朋友與阿得自己繪製的畫作,「這裡其實就是集結了很多朋友跟家人的愛」。不招搖的物件在空間裡形成低調而帶有溫度的存在,不是為了呈現風格,而是兩人生活與興趣的自然樣貌,看似隨意,卻也組成了阿得所追求的「朋友家」氛圍。

(Photo Credit:MOT TIMES、Photography by Rafael Wu)

「我們所選的某些椅子高度較低,讓大家能有窩在裡面的感覺。」座位之間雖近,但透過不同家具、高低差與地毯區隔,空間自然生成了無形邊界,讓人可以安靜自處,也可以自在交談,各自找到與空間相處的節奏。

因為阿得喜歡電吉他、黑膠文化,店內也擺設著黑膠唱盤機,「不知道看不看得出來,我其實超愛搖滾和金屬,只是那些歌應該不太適合放給客人聽啦。」阿得笑著說。

生活不是快速到達,而是慢慢靠近

回到家鄉開店,對阿得來說,是回到熟悉的地方,看見仍在經營的老店、精神依舊的街巷長輩,以及嘉義近年愈發多元的樣貌,都讓他感到歡喜;而對芋頭而言,從北部到南部的文化差異,那種人跟人之間的緊密互動一開始讓她有些不知所措,但在這段經歷中,她逐步找到新的生活方式,也學會更清楚地感受並凝聚對這塊土地的關係,「台北的點跟點之間很遠,通常都是騎車、開車,咻一下就過去了,不太會有深刻的記憶。但在嘉義,好像更能注意到細節,步調也慢很多,現在回台北時反而會希望更仔細地看看台北的樣子。」

(Photo Credit:MOT TIMES、Photography by Rafael Wu)

(Photo Credit:MOT TIMES、Photography by Rafael Wu)

桂桂子並不追求框成某一種風格,它更像是阿得與芋頭的生活自然長成的樣貌,從咖啡與麵包開始,在嘉義落地、生長。展望未來,阿得希望能在市區開一個烘焙工作室,讓喜歡爸爸麵包的人能直接前往;芋頭則期待持續發展特色飲品,並讓更多人認識「咖啡廳裡那看似低調、其實非常厲害」的日常麵包。

桂桂子 Keiko

地址|嘉義市西區國華街227號