凝視日常的極小尺度:〈caaaaaandle〉展覽濕地登場,揭幕八位創作者的燭台實驗

〈caaaaaandle〉以「蠟燭的底座」為起點,邀請八位來自藝術、工業設計與創作領域的創作者,在僅限定三種蠟燭可使用的前提下,重新審視這個極小尺度、極度被商業定義的日常物件。

一個只展六天的設計提問:在「功能已被滿足之後」,燭台還能如何被重新想像?

在電燈普及、使用蠟燭的照明需求不再重要的現代,「燭台」的功能性也幾乎消失,但當「功能退場」之後,設計是否仍能延續?又能以什麼方式存在?成了這次〈caaaaaandle〉展覽以提問探索創作可能的起點。展覽集結邀請八位來自藝術、工業設計與創作領域的創作者,以「蠟燭的底座」為起點,在僅限定三種蠟燭可使用的前提下,重新審視這個日常物件。展覽於 2025/11/19 至 11/23 於台北濕地 3F 空間揭幕。

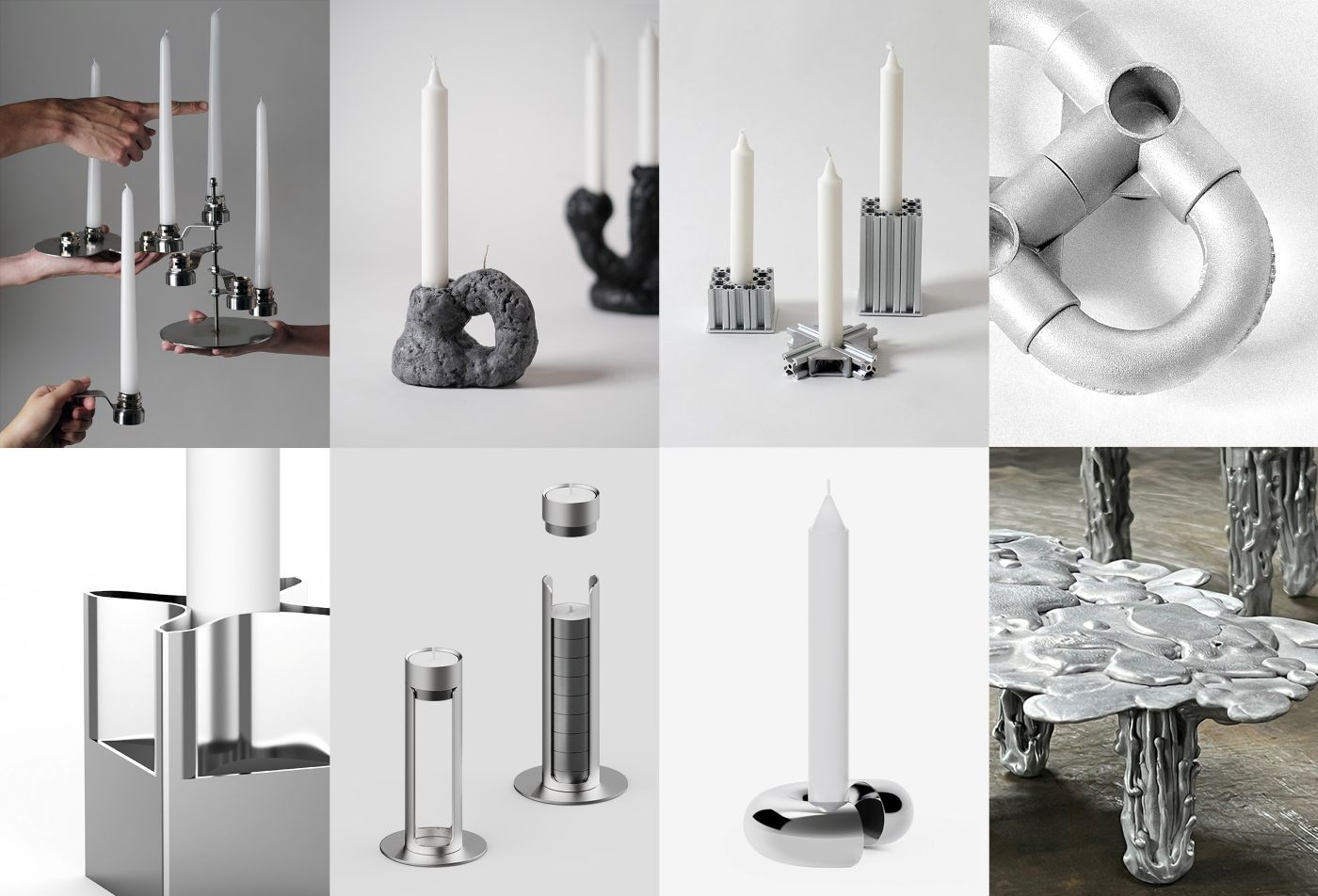

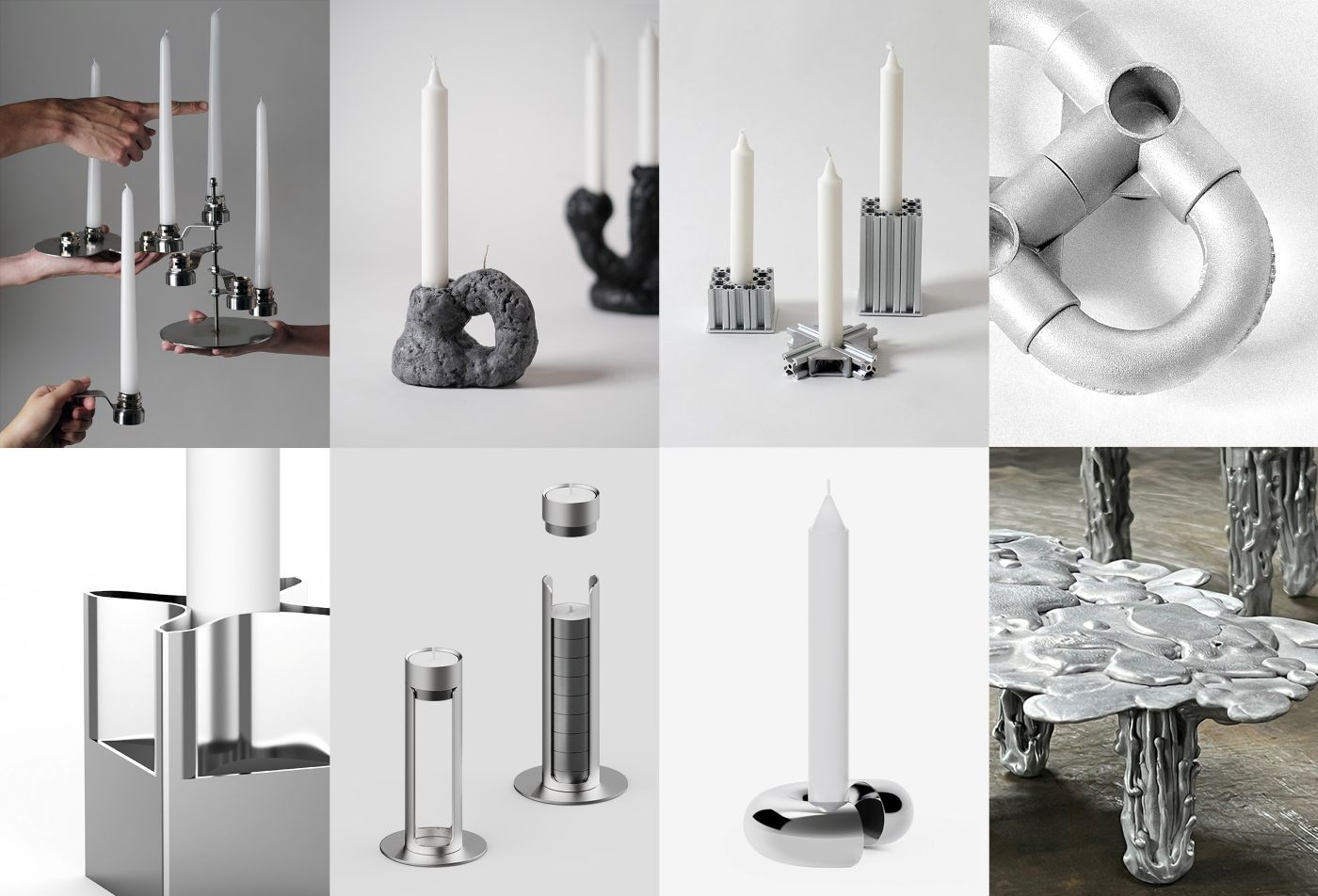

〈caaaaaandle〉邀請八位來自藝術、工業設計與創作領域的創作者,以「蠟燭的底座」為起點,在僅限定三種蠟燭可使用的前提下,重新審視這個日常物件。(photo credit :〈caaaaaandle〉)

〈caaaaaandle〉展覽現場。(photo credit :〈caaaaaandle〉)

〈caaaaaandle〉展覽現場。(photo credit :〈caaaaaandle〉)

燭台作為承載蠟燭的基礎,孔徑、深度與尺寸皆有明確標準,從量產製品到手作物件皆不缺乏選擇。當功能性早已被充分滿足,它便不再純粹是為了解決問題的設計,而成為創作者展現思維、詮釋材料與製程的載體。〈caaaaaandle〉以極小尺度凝視設計思考的具體化過程,呈現八種對「功能之外」的不同想像。

(photo credit :〈caaaaaandle〉)

01|從工業剩料延伸出的多軸燭台語彙

陳彥安 / ayaᵃ|Joint Candle Holder

以 Neon Lamp Series 製程中的電纜固定頭為起點,陳彥安將原本用於夾持線材的工業零件,轉化為可自由堆疊、夾持不同厚度板材的燭台模組。作品以最低限度的再製手法探索結構可能,在握持與多支組構之間形成開放式語彙。「融化」款則透過底板與火光互映,使燃燒時的動態光線成為作品的一部分,呈現材料與溫度流動的細微關係。

陳彥安 / ayaᵃ|Joint Candle Holder(photo credit :〈caaaaaandle〉)

陳彥安 / ayaᵃ|Joint Candle Holder(photo credit :〈caaaaaandle〉)

02|將燭台提升為光線與結構的空間延伸

吳柏翰 / FOLKTORY|LIGHT STRUCTURE

以金屬轉接頭為基底,吳柏翰將工業零件中負責「連接」與「支撐」的角色,延伸成能在空間中組構光影框架的結構。燭光沿著節點向外擴散,使燭台不只支撐蠟燭,更「建構」出光線形塑的場域。作品介於雕塑、照明與建築語彙之間,是對功能的再定義。

吳柏翰 / FOLKTORY|LIGHT STRUCTURE(photo credit :〈caaaaaandle〉)

吳柏翰 / FOLKTORY|LIGHT STRUCTURE(photo credit :〈caaaaaandle〉)

03|將融化瞬間凝結成可被觀看的形體

許向罕|MELTED

以蠟的融化過程為靈感,許向罕透過控制溫度、流動方向,結合脫蠟鑄造,捕捉蠟在液態與固態之間的過渡瞬間。最終形體宛如鐘乳石、冰柱或凝結的流動痕跡。作品讓「火」不再只是點亮蠟燭的手段,而是參與形體生成的力量。

許向罕|MELTED(photo credit :〈caaaaaandle〉)

04|將收納轉化為造型的一部分

周信宏 (Hsinhung Chou)|STACK

觀察到現代零售中「多入包裝蠟燭」常缺乏適切收納方式,周信宏將收納結構直接整合進燭台本體,使未使用的蠟燭成為可視化的造型組成。STACK 同時呈現「使用」與「存量」的狀態,讓行為痕跡成為美感的一部分。

周信宏 (Hsinhung Chou)|STACK(photo credit :〈caaaaaandle〉)

05|以開合動作轉化出的柔和雕塑語彙

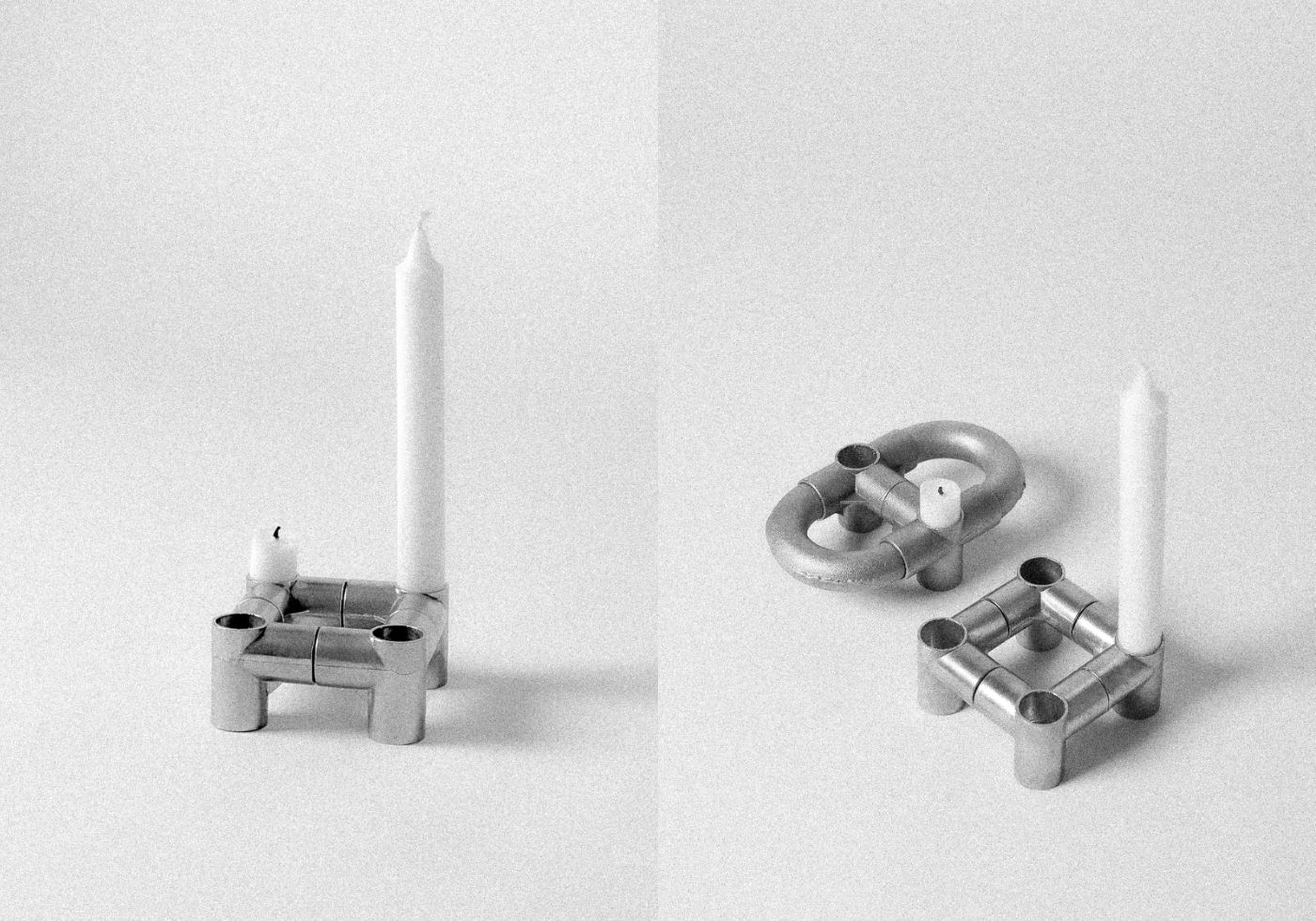

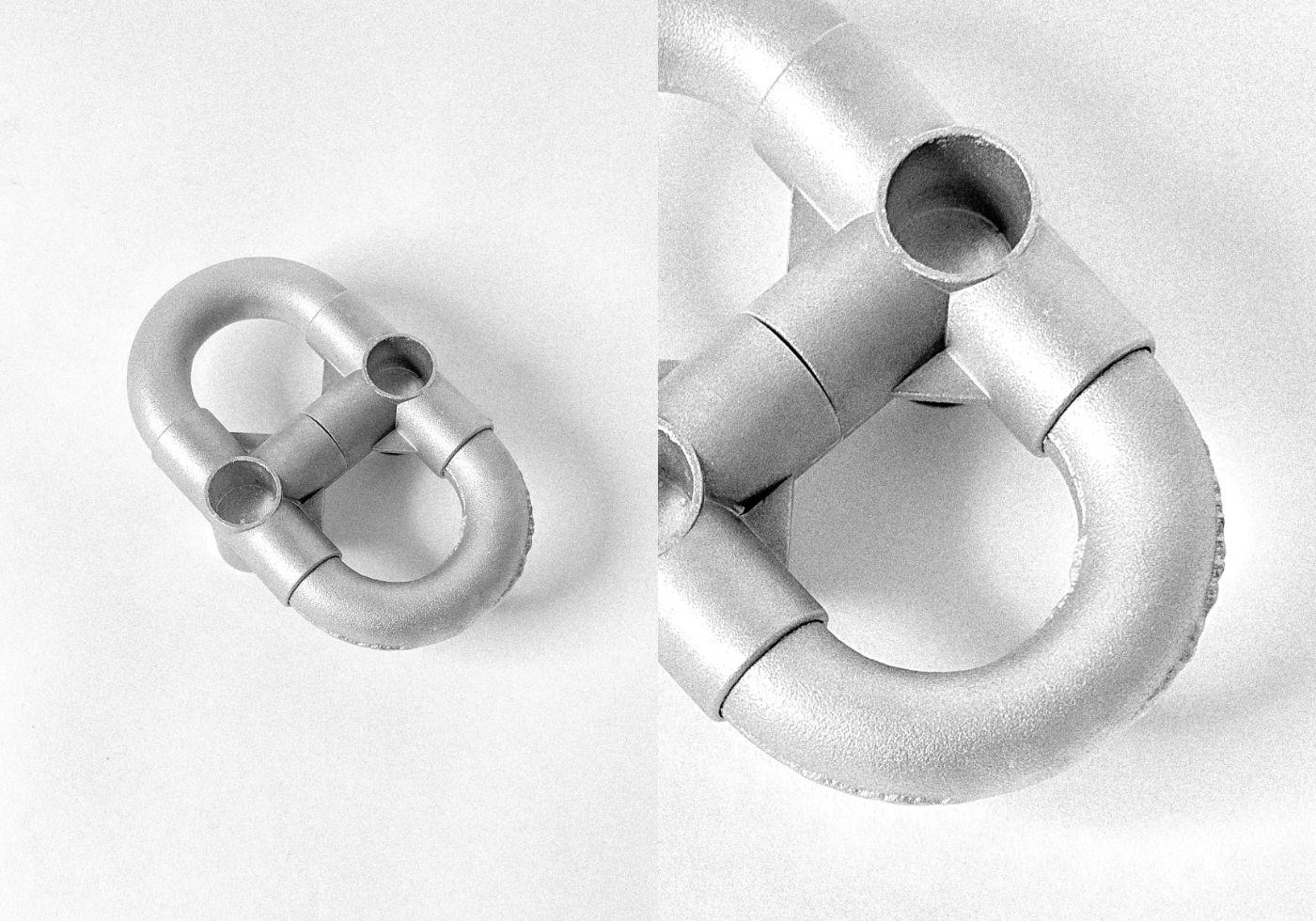

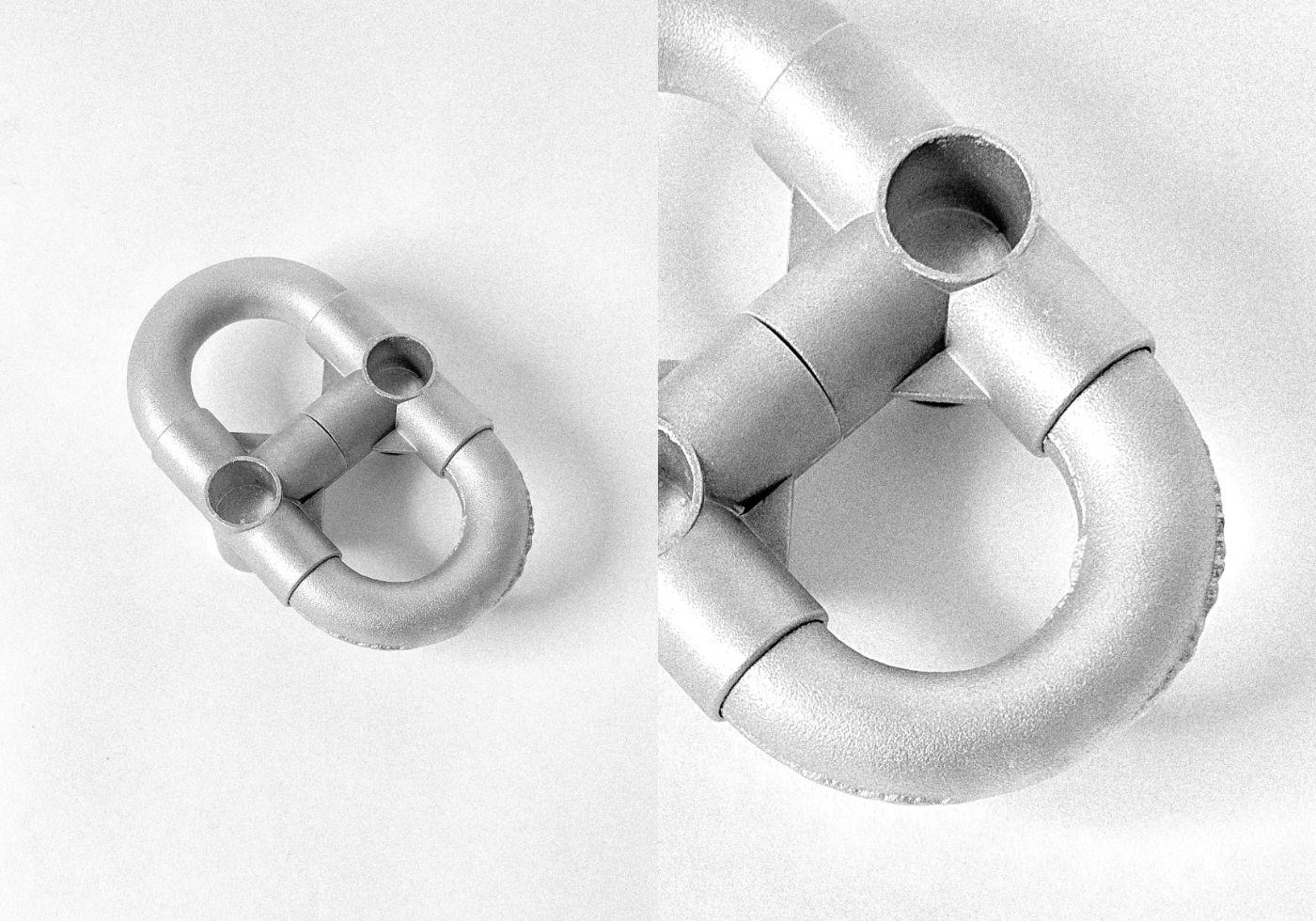

Kenyon Yeh|HULA

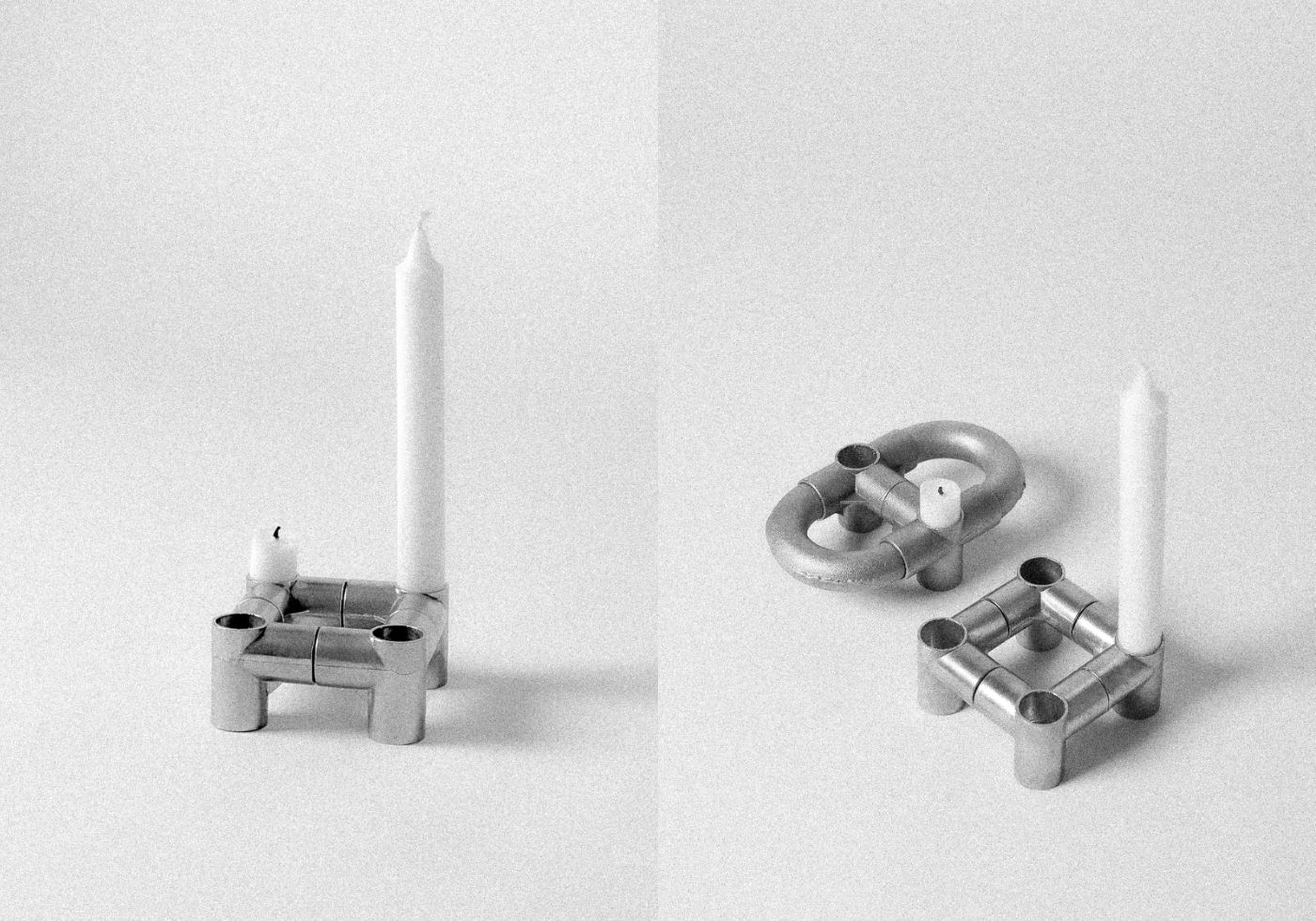

以鐵環開合動作為起點,Kenyon Yeh 將其重新轉譯為圓潤的甜甜圈造型。作品的閉合、曲面與重量分布在實用性與雕塑性之間取得平衡,使燭台看似被「開啟」,如同點亮空間氛圍的起點。

Kenyon Yeh|HULA ©Kenyon Yeh

Kenyon Yeh|HULA ©Kenyon Yeh

06|讓鋁擠結構成為可玩味的模組燭台

Coby Huang|Profile Playground

延伸自身設計 3D 印表機的經驗,Coby Huang 以鋁擠件的精準輪廓、滑軌與連接特性,轉化為模組化燭台系統。作品能透過水平、垂直、堆疊等方式重新組構,使燭台成為一種「結構遊戲」。在理性結構與玩味之間,Profile Playground 探索物件作為系統的可能性。

Coby Huang|Profile Playground(photo credit :〈caaaaaandle〉)

07|讓「可燃燭台」成為另一種存在方式

張庭瑄|Another Way to Live

張庭瑄以蠟本身作為燭台材料,讓「支撐者」與「被支撐者」之間的界線消融。透過手捏塑形,燭台本身具有姿態與生命力,也可能在燃燒過程中逐漸消失。作品挑戰燭台的角色,使其不再被動承載,而是成為會消逝、會自我展現的主體。

張庭瑄|Another Way to Live(photo credit :〈caaaaaandle〉)

08|讓金屬在壓力下自然生成姿態

楊水源|Presswork

以金屬方管為材料,自製治具並透過不同角度與力量的夾壓,使金屬呈現自然內凹與變形。每一道壓痕皆因開孔位置、受力方向與接觸面不同而產生獨特姿態。Presswork 在控制與偶然之間取得平衡,呈現材料本身的性格。

楊水源|Presswork(photo credit :〈caaaaaandle〉)

〈caaaaaandle〉

展覽日期| 2025.11.19 — 11.23 13:00–20:30

展覽地點| 濕地|104 臺北市中山區林森北路107巷10號 3F

參展創作者|陳彥安(ayaᵃ)、吳柏翰(FOLKTORY)、許向罕、周信宏 (Hsinhung Chou)、Kenyon Yeh、Coby Huang、張庭瑄、楊水源

在電燈普及、使用蠟燭的照明需求不再重要的現代,「燭台」的功能性也幾乎消失,但當「功能退場」之後,設計是否仍能延續?又能以什麼方式存在?成了這次〈caaaaaandle〉展覽以提問探索創作可能的起點。展覽集結邀請八位來自藝術、工業設計與創作領域的創作者,以「蠟燭的底座」為起點,在僅限定三種蠟燭可使用的前提下,重新審視這個日常物件。展覽於 2025/11/19 至 11/23 於台北濕地 3F 空間揭幕。

〈caaaaaandle〉的八種重新想像

燭台作為承載蠟燭的基礎,孔徑、深度與尺寸皆有明確標準,從量產製品到手作物件皆不缺乏選擇。當功能性早已被充分滿足,它便不再純粹是為了解決問題的設計,而成為創作者展現思維、詮釋材料與製程的載體。〈caaaaaandle〉以極小尺度凝視設計思考的具體化過程,呈現八種對「功能之外」的不同想像。

01|從工業剩料延伸出的多軸燭台語彙

陳彥安 / ayaᵃ|Joint Candle Holder

以 Neon Lamp Series 製程中的電纜固定頭為起點,陳彥安將原本用於夾持線材的工業零件,轉化為可自由堆疊、夾持不同厚度板材的燭台模組。作品以最低限度的再製手法探索結構可能,在握持與多支組構之間形成開放式語彙。「融化」款則透過底板與火光互映,使燃燒時的動態光線成為作品的一部分,呈現材料與溫度流動的細微關係。

02|將燭台提升為光線與結構的空間延伸

吳柏翰 / FOLKTORY|LIGHT STRUCTURE

以金屬轉接頭為基底,吳柏翰將工業零件中負責「連接」與「支撐」的角色,延伸成能在空間中組構光影框架的結構。燭光沿著節點向外擴散,使燭台不只支撐蠟燭,更「建構」出光線形塑的場域。作品介於雕塑、照明與建築語彙之間,是對功能的再定義。

03|將融化瞬間凝結成可被觀看的形體

許向罕|MELTED

以蠟的融化過程為靈感,許向罕透過控制溫度、流動方向,結合脫蠟鑄造,捕捉蠟在液態與固態之間的過渡瞬間。最終形體宛如鐘乳石、冰柱或凝結的流動痕跡。作品讓「火」不再只是點亮蠟燭的手段,而是參與形體生成的力量。

04|將收納轉化為造型的一部分

周信宏 (Hsinhung Chou)|STACK

觀察到現代零售中「多入包裝蠟燭」常缺乏適切收納方式,周信宏將收納結構直接整合進燭台本體,使未使用的蠟燭成為可視化的造型組成。STACK 同時呈現「使用」與「存量」的狀態,讓行為痕跡成為美感的一部分。

05|以開合動作轉化出的柔和雕塑語彙

Kenyon Yeh|HULA

以鐵環開合動作為起點,Kenyon Yeh 將其重新轉譯為圓潤的甜甜圈造型。作品的閉合、曲面與重量分布在實用性與雕塑性之間取得平衡,使燭台看似被「開啟」,如同點亮空間氛圍的起點。

06|讓鋁擠結構成為可玩味的模組燭台

Coby Huang|Profile Playground

延伸自身設計 3D 印表機的經驗,Coby Huang 以鋁擠件的精準輪廓、滑軌與連接特性,轉化為模組化燭台系統。作品能透過水平、垂直、堆疊等方式重新組構,使燭台成為一種「結構遊戲」。在理性結構與玩味之間,Profile Playground 探索物件作為系統的可能性。

07|讓「可燃燭台」成為另一種存在方式

張庭瑄|Another Way to Live

張庭瑄以蠟本身作為燭台材料,讓「支撐者」與「被支撐者」之間的界線消融。透過手捏塑形,燭台本身具有姿態與生命力,也可能在燃燒過程中逐漸消失。作品挑戰燭台的角色,使其不再被動承載,而是成為會消逝、會自我展現的主體。

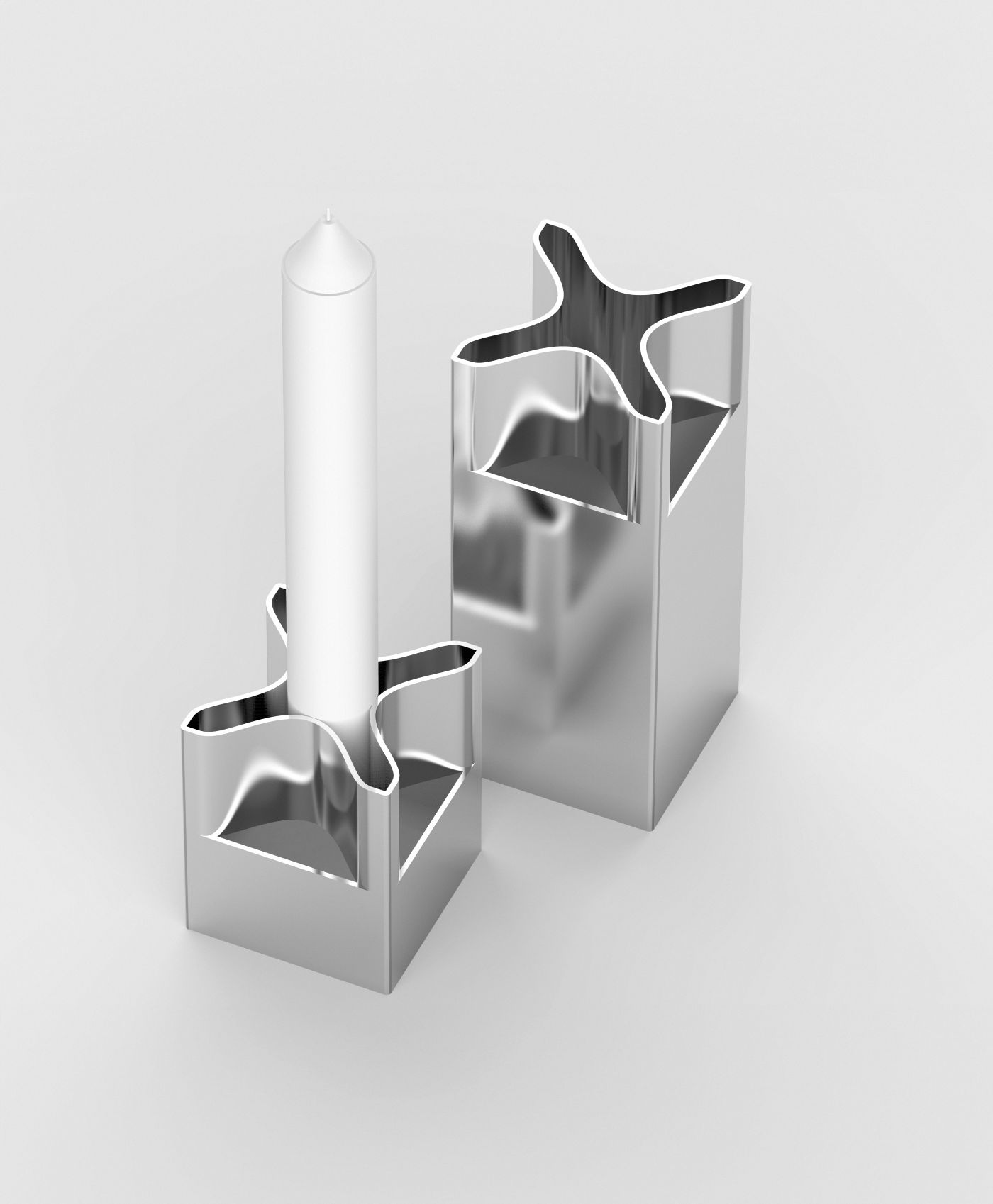

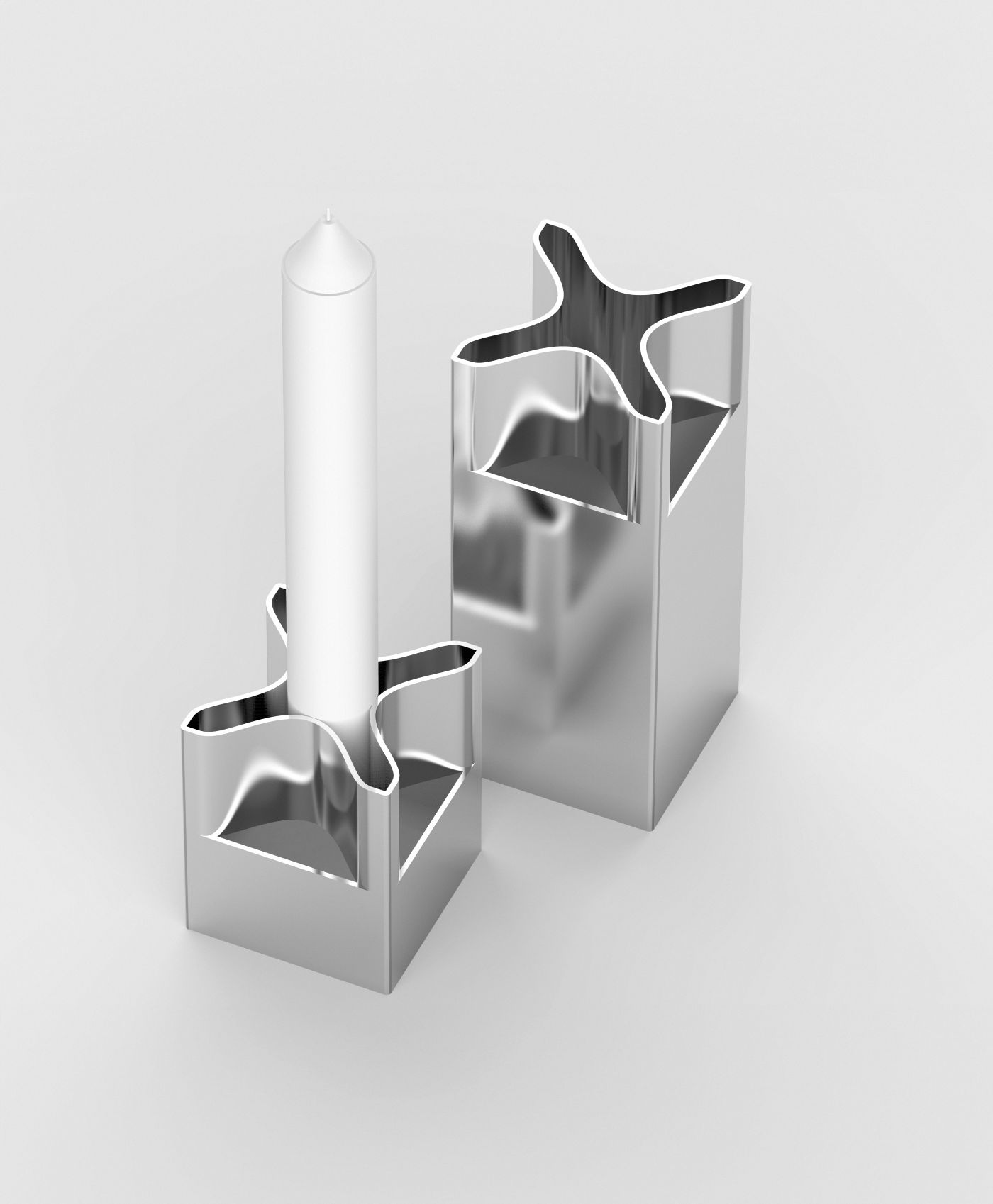

08|讓金屬在壓力下自然生成姿態

楊水源|Presswork

以金屬方管為材料,自製治具並透過不同角度與力量的夾壓,使金屬呈現自然內凹與變形。每一道壓痕皆因開孔位置、受力方向與接觸面不同而產生獨特姿態。Presswork 在控制與偶然之間取得平衡,呈現材料本身的性格。

〈caaaaaandle〉

展覽日期| 2025.11.19 — 11.23 13:00–20:30

展覽地點| 濕地|104 臺北市中山區林森北路107巷10號 3F

參展創作者|陳彥安(ayaᵃ)、吳柏翰(FOLKTORY)、許向罕、周信宏 (Hsinhung Chou)、Kenyon Yeh、Coby Huang、張庭瑄、楊水源