沿岸制作p.n.g.首展《招牌:》登場!以社會學與設計拆解招牌,重新理解社會變遷與美學價值

p.n.g.首檔展覽《招牌:》自審美演變與自我認同角度切入,解構招牌的時間軸、如何影響城市景觀與社會價值觀等,鼓勵大眾跳脫傳統二元框架,重新思考街景理所當然背後的「為什麼」與更多可能。

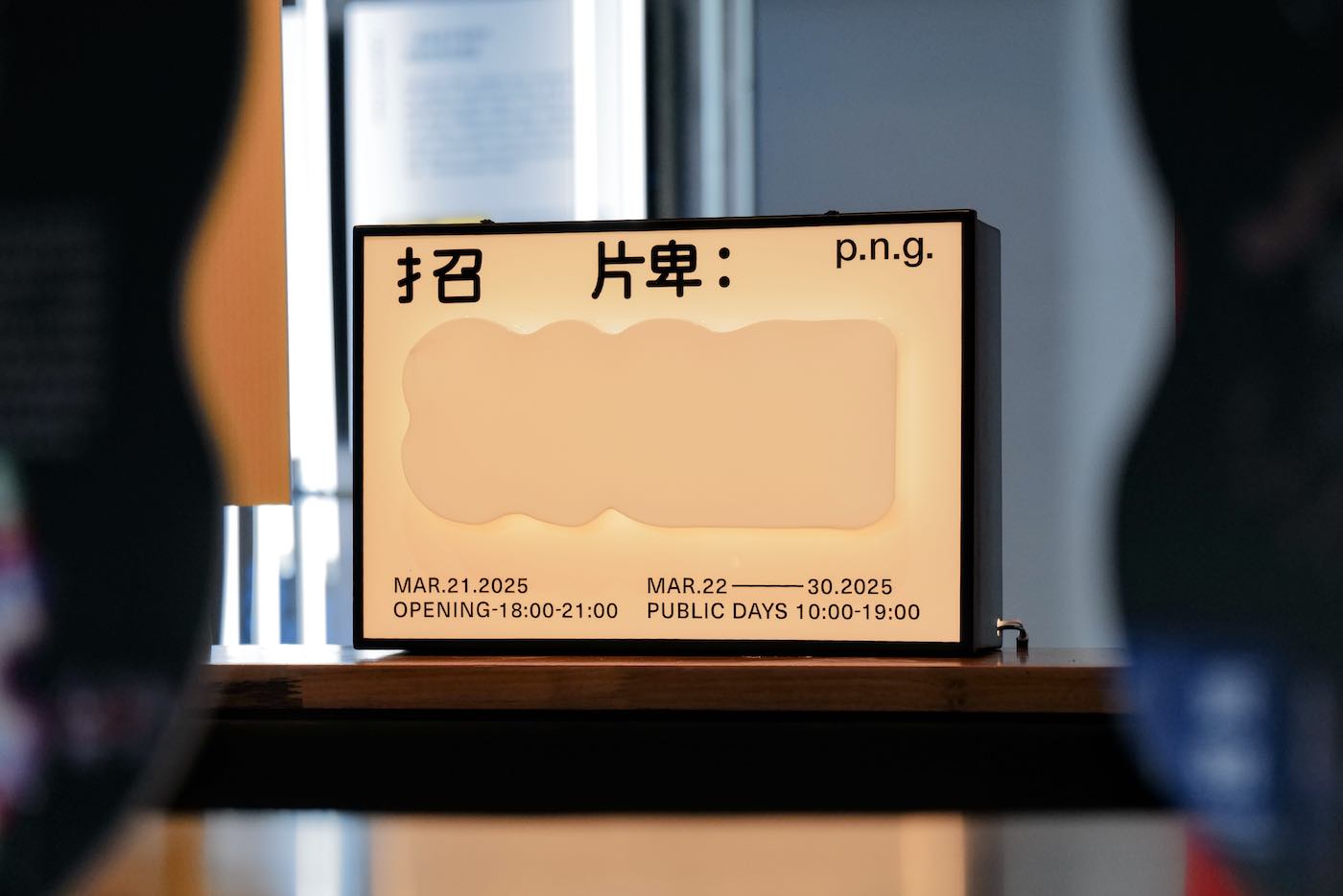

耗時一年,沿岸制作新品牌 p.n.g. 推出首檔企劃展覽《招牌:》(SIGN: Promotional Narrative Guidance),由沿岸制作創意總監陳彥安、美感細胞教科書再造計畫共同創辦人張柏韋聯手策展,藉由重新定義「招牌」在社會中的角色,以不同面向角度深入探究,逐一拆解招牌在社會長期累積的文化意涵。展覽自即日起至 3 月 30 日於 PPP 時尚藝文空間展出。

用設計轉譯社會議題,讓它變有趣!

去(2024)年拜訪沿岸制作 3.0 工作室時,共同策展人陳彥安就曾透露關於自發議題設計品牌 p.n.g. 的最新動態,「嚴肅的議題,有趣的說」成為最直截了當的宣言,以社會學研究為本,透過對於生態、社會文化、歷史、政治、科技與哲學議題的關注,加以解構與設計轉譯,挑戰人們認知當今社會的想像。

想要將社會議題研究,轉化為與大眾距離感近在咫尺的內容,無疑是一門路途錯綜複雜的藝術,在台灣少見且不易。他們凝煉三大主軸,包括議題探討、概念精煉、價值再定義,擷取社會裡源源不絕的養分,提煉其中人文精髓,呈現出各種可能性,並以此作為媒介,驅動創造力與思考並行,重新勾勒當代社會。

如陳彥安所說:「議題討論應該要能夠是好玩的,讓資訊爆炸的現在能夠以一個有趣的方式走進大眾的視野中,透過社群、線下活動以及商品來吸引更多人參與討論議題的脈絡,試著去攪動大眾對於議題的認知。」。

共同策展人張柏韋也表示:「最初,我們也正在做一個叫做「p.n.g.」的招牌,為了完善它,我們思考了很多要如何表述,如何理解?招牌本身長期產生的社會議題,關於街景、美醜的爭議也非常吸引我們,於是我們把招牌議題,作為 p.n.g. 的第一塊招牌!」

在一塊塊招牌裡,看見社會變遷、自我認同

作為 p.n.g. 第一項研究議題,他們選擇先從軟性的「招牌(Signboard)」著手。看似尋常不過,時而日常無語,時而在社群上掀起論戰的「台灣感」、「台式浪漫」城市景觀,在他們的視角裡,其實是一面映照「社會變遷」的鏡子,也是「我選擇如何被你認識」的方式。招牌不僅僅是商業標誌,更是不同自我認同的集體敘事,既是單一量體代表標示(Sign)意義,又是不同群體世代。

那麼,p.n.g. 要透過研究「招牌」,爬梳與歸納脈絡並延伸討論什麼議題呢?或許我們可以先說結論,一是審美形成的迭代,二是自我價值的認同。

柏韋認為,台灣街道的雜亂並非缺陷,而是源於蓬勃發展的社會,以及民主進程的必然結果,是多元文化在時空中激烈碰撞的見證,「這件事情有點類似《想像共同體》裡面在講的東西,我們想談的是台灣如何想像共同的民族,但我覺得很明確的一點,就是台灣目前對這個民族的想像並不同,外省人、台灣人、原住民⋯⋯更不用扯年齡層、階級,都有各自不同的理解。台灣的雜亂來自民族性的未定,但這個未定也賦予我們自由,產生不同層次。」這也是《招牌:》其中一條想討論的支線,即討論美學的迭代,台灣人如何去認知審美的形成。

「另外一個就是回歸招牌本質,人最基礎的需求就是——我還是想要正確向別人表達我是誰——但這個表達過程中又需要社會協助,因為每一個符號和意象傳達其實是共識決。」柏韋舉例,開法拉利是一件很拉風的事情,假設 80% 的人可以接受,而你如果想成為拉風的人,法拉利就變成你的選擇,但這個狀態亦十分弔詭,因為當人們在妝點自己是誰的時候,有時候又不吃這一套,因為你有時候並不相信法拉利、深知法拉利沒有讓你變時髦,可能僅僅顯示你很有錢而已,這一切會開始變成我們內在循環的一部分。

人們常常通過外在符號來建構和表達自我,招牌也被視為實踐「展現自我、吸引他人」的媒介,與社會上的眾多思想、價值觀相互影響,隨著時間逐漸成為一種有形的文化脈絡與社會縮影。它不只是「一個招牌/一群招牌」,更是連結社會、表述社會的重要符號語彙。

打破美醜二元,重新理解雜亂的本質

亦如同彥安所說,「我們想討論的招牌並不止於美醜,對我來講,我一直都不覺得我們的招牌是醜的,我覺得是雜亂,但雜亂必有因。不同產業、不同時代的工藝在改變時,招牌就會越來越多樣貌,因為我們地狹人稠, 所有東西都被塞在一個小小的街區裡面,所以它變得雜亂而已。」他進一步申論,「但是這樣的雜亂不好嗎?或者要問的是它為什麼不好?我覺得這才是需要討論的,因為如果回到二元的美與醜來討論,那就變成戰美醜而已,並沒有討論與優化的空間。」

在討論城市街景與招牌設計時,p.n.g. 聚焦的是大眾對於「雜亂感」的來源,如彥安提出一系列值得思考的問題,例如:這種雜亂是否來自於招牌上過多的資訊?還是設計本身的問題?亦或是因為都市規劃中,招牌密度過高?此外,現行的都市規劃是否真的被落實,抑或缺乏有效執行?柏韋說:「與其告訴大眾什麼是美醜,不如幫他們梳理脈絡;在理解脈絡之後,做自己的身份選擇。」

從對話開始,創造未來城市景觀

沿岸制作希望透過展覽引發大眾對於這些問題的討論——究竟是什麼塑造了我們今日所見的城市街景?他們強調,城市景觀的改變並非一蹴可幾,也無法單靠一場展覽立即讓街道變得更加美觀,「因為這是一個民主的、共識的事情,它並不是政府跟市場將手伸進來,好像就能一次滿足所有人。」

因此,《招牌:》展覽的價值在於促進對話,讓公眾重新檢視現行法規的適切性與執行狀況,如現行法規是否真正符合大眾需求,若有不足,又該如何調整?透過這些討論,他們希望能為未來的城市發展帶來更具體的方向與可能性。

四大展區介紹

《招牌:》從議題的根本「什麼是招牌?」展開,透過展覽的四個子題切向——「Promotional」、「Narrative」、「Guidance」、「Aesthetic Iteration」,揭示著「招牌作為一種審美價值觀的映照」。

Promotional|招牌象徵不斷傳達我是誰

招牌,作為回應「我是誰」的推廣手法,長久以來不斷試圖透過呈現方式(招牌材質、量體、顏色、名稱)對外展示並陳述自己是誰,經由哲學性的探討與思辨,可以有趣地發現,招牌過往的形式之所以如此呈現,緊密扣連著「想要昭告世界我是誰並彰顯自己」的核心價值。歷經時代更迭而傳播方式不斷改變,招牌從被動轉為複雜且主動的樣態,也因此賦予其相對不同的意涵。

透過議題研究,得以發現招牌形式與概念逐漸萌芽,形塑於「商業活動」之下,我們試圖回溯著人類歷史上「第一個招牌」,透過勾勒招牌的「前世今生」,描繪招牌在社會中的文化表現,其符號如何建立出共通語言,表述招牌背後的目的並與大眾產生連結。

展覽第一區「Promotional」,陳述著招牌被視為一種外顯的店家名片,既可以等於品牌本身,更可以透過招牌形體的表現設定,形成一種對外的溝通語言,與社會普遍價值觀進行連結。當招牌在回應「我是誰」的同時,它所指涉的形象本身,也試圖透過各種大聲喧嘩的方式,在社會群體中強調個性、突顯自我。展區藉由三部不同敘事角度的影片:〈台灣招牌的現況〉、〈為什麼會有這樣的招牌?〉、〈我們怎麼認知現在的招牌?〉」詮釋大眾、招牌廣告店家、以及普遍現況的視角論述,提供觀眾不同觀點論述的可能,試圖回應「臺灣招牌從何而來?」。

Narrative |招牌進行式

當我們追溯臺灣招牌演變的歷程,透過社會現象的田調與剖析時,「我們如今累積的街景樣貌,其中構成的招牌,各自代表著當時代的審美價值觀。」這樣的概念油然而生。展覽第二區「Narrative」,展示著「手繪招牌」、「霓虹燈」、「發光招牌」、「動態招牌」各別呈現的形體,與當下所形構出來的「字體」與「顏色」不同,代表著每個時代反映的價值觀論述,而這些梳理過後的審美結果,完整地融合成我們現今看見的城市街景。《招牌聚落》藝術裝置,乘載我們對於「招牌即為一城市聚落」的想法。聚落(settlement),象徵著人們聚集所形成的所在地,而招牌則是人類社會活動所演進與推動的,我們現今所見的街景,充斥著各種不同的招牌個體,聚集所形成的城市是一個龐大、歷史悠久的聚落,附載著數百年來的人類活動、思考的痕跡。

招牌聚集所形成的城市街景,也正恰好回應著社會、群體與個人之間的交互關係。p.n.g.透過招牌的轉變歷程與系統性的歸類、勘查,釐清不同招牌樣式所產生的緣由與時代背景長遠的影響,於此「臺灣招牌年表」則作為計畫中舉足重要的內容之一,透過相互對照的臺灣/國際歷史與招牌時代演變,成為了每個時間段的連續關係,同時也有著不同程度的斷層存在,臺灣招牌年表作為探究臺灣招牌的一種途徑,提供一個更宏觀、全面的視角使我們建構起招牌與臺灣審美價值觀的年代地層。

Guidance|這是招牌嗎?

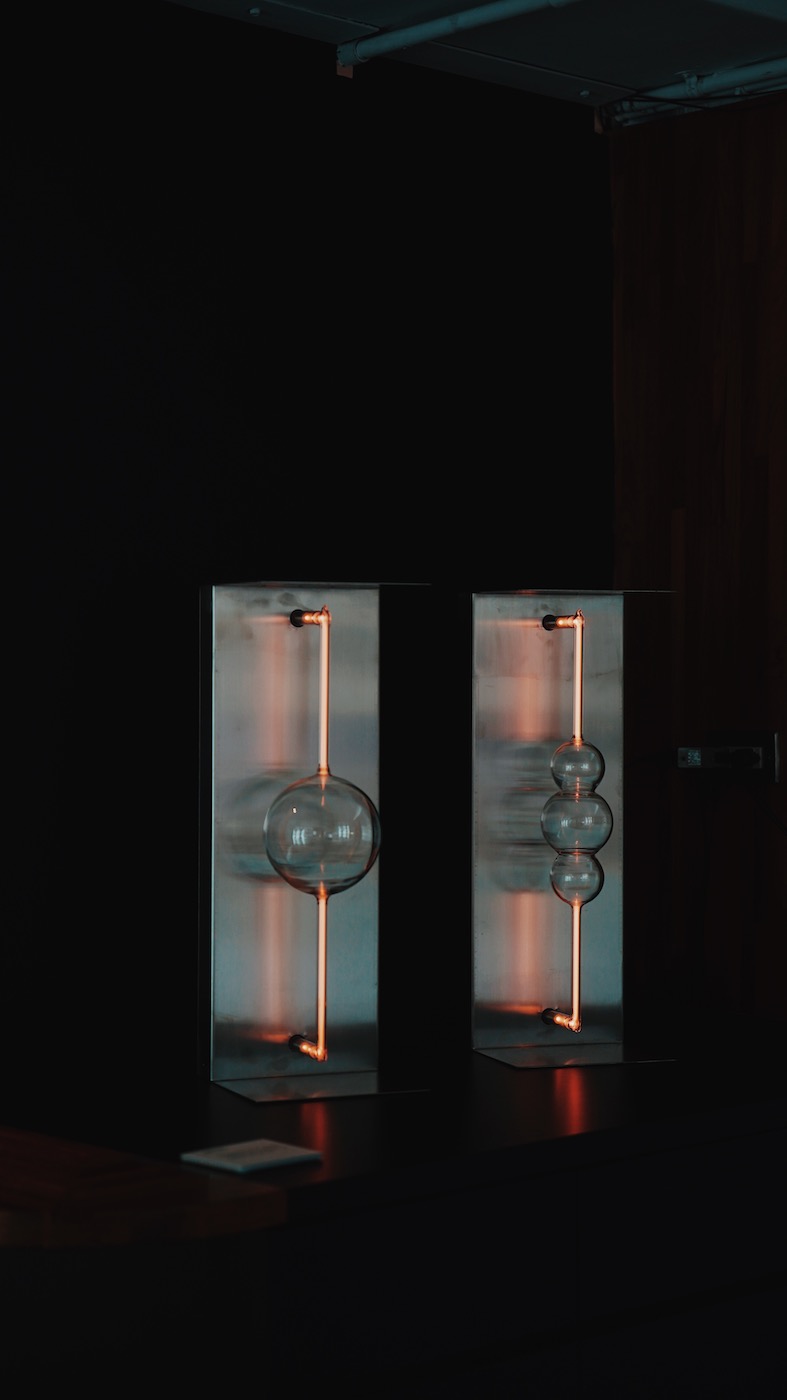

展覽第三區「Guidance」,以招牌其中一項意義——指引(Guidance),作為城市中的指引標示,作為店家被大眾認知的載體。然而梳理招牌的歷史脈絡中發現,招牌作為一種城市中的符號象徵,它原始所代表的符徵與形式,在歷經時代變革後逐漸弱化,取而代之的是,當面對社會狀態與科學技術的更替後,延伸變化出的全新樣貌——包括:招牌呈現形式、使用語彙、被認知的意涵,這類型的招牌超越傳統招牌的純指引性功能,轉以另一種意涵的指引為訴求,成ㄊ城市空間或個人經驗的一部分。〈聲音招牌〉則代表著這樣的轉變,以聲音作為招牌符號,透過聲音的震動與傳播,將聲音招牌具象化,那些習以為常的聲音招牌存在於我們的之間,建構起我們對於這些商家的想像與認知。

Aesthetic Iteration|招牌是隨處可見的時代縮影

社會中任何的審美判斷都其來有自。審美過程所形成的品味判斷,是立基於什麼樣的條件上?展覽第四區「Aesthetic Iteration」,透過提問「觀看招牌時所形成的評斷,其背後建構起來複雜、多元、難以分辨的『價值觀體系』是什麼?」展開,以社會學、哲學的論點切入,為一個龐大的疑問提出不同觀點,釐清我們如今所形塑的審美架構與認知從何而來。

城市街景更代表著不同時代的緊密交錯,透過招牌的內容,恰如其分地表達當下時代的脈絡與城市語言,彷彿招牌即是一龐大的岩石地層,以時間序列的方式,縝密地將美學價值觀逐一疊加,成為一種濃縮的美學價值觀。〈街道地層〉全新藝術裝置,即是源於此概念下產生,透過將「地層柱」的概念延伸為審美價值觀的迭代,將「招牌」視為表達當下社會現況的媒介,以各種招牌材質為地層的視覺語彙,剖析招牌地層柱的過程,如同揭示著臺灣招牌歷史的演進,以及社會價值觀、審美觀的累積。

我們都穿上別人以成為自己

在資本主義與商業模式橫行的社會下,人們其實在無形之中透過選擇購買的商品,來逐漸塑造自己成為某種形象。而這些選擇累積起來,形成個人在社會中的定位與認同。「我們穿上別人以成為自己」,這句話闡述著一種弔詭的矛盾現象——在追求獨特性的過程中,是透過選擇與組合既有的社會符號來建構自我。每一件選擇穿上的衣服、每一個造訪的空間,都是他人創造出來的符號,而我們得以在「他者的創造」中,編織出屬於自己的獨特敘事。這樣矛盾的認知過程,實際上是現代身份建構的特質,在既有的符號系統中,通過選擇與重組,實現自我的表達與認同。

「我們穿上別人以成為自己」不僅代表著個人身份建構的複雜性,更是社會架構樣貌的形塑,也因這樣有趣的相互關係,從而使現代人的身份認同得以持續形成與演化。為了表達這樣的矛盾關係,p.n.g. 特別邀請不受定義、不被侷限的藝術家陳青琳作為概念詮釋者,透過繪畫的方式,近一步轉譯「我們穿上別人以成為自己」的概念,將街道上的招牌融入「自己」,呈現著所謂的成為自己,在陳青琳充滿奔放、自由的創作中,看見招牌符號融匯社會之中的意象,也在觀看招牌的同時,望見自己。

《招牌:》SIGN: Promotional Narrative Guidance

展覽日期|2025年03月21日(六)~2025年03月30日(日)

展覽時間|週一至週日 10:00-19:00

展覽地點|PPP時尚藝文空間(台北市中山區中山北路二段26巷2號1樓)

參觀資訊|免費參觀

Instagram|https://www.instagram.com/png.ltd/

官方網頁|https://png.ltd/

主辦單位|沿岸制作 Atelier YenAn、p.n.g.

協辦單位|三分之三設計有限公司 3/3 TRIO DESIGN、寶藝廣告事業有限公司

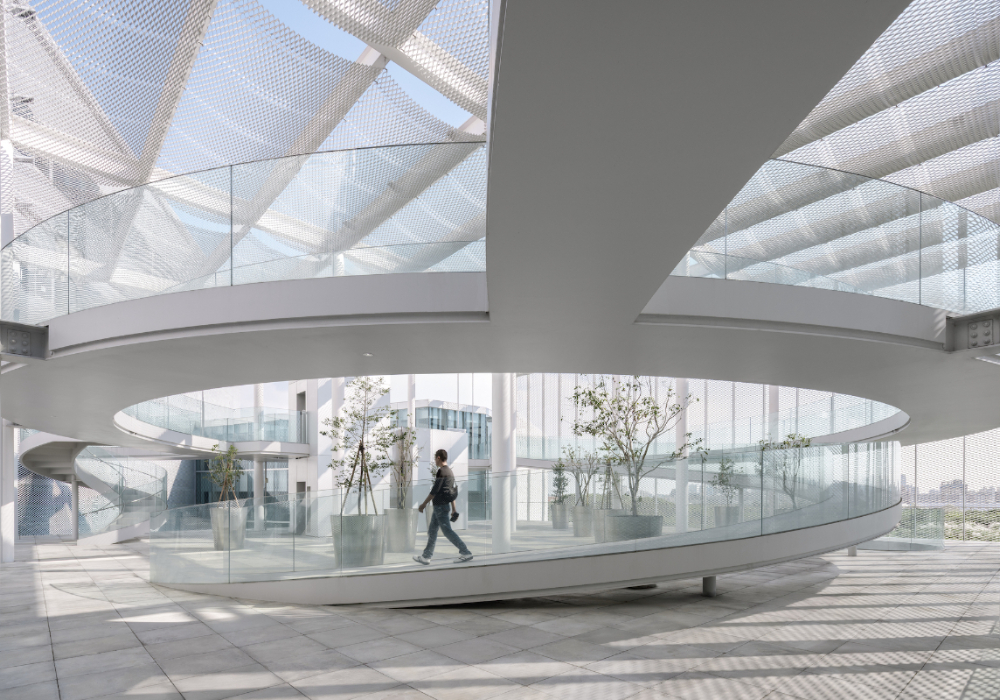

空間協力|PPP時尚藝文空間 PPAPER PLACE

媒體行銷協力|BIOS monthly、MOT TIMES 明日誌、好初早餐 HooCuu Breakfast

展覽團隊

策展人|陳彥安 YenAn Chen、張柏韋 Powei Chang

展覽統籌|張淑媛 Shu Yuan Chang

展覽協調|林柔雯 Zo Lin、廖小棋 Allie Liao

行銷推廣|張淑媛 Shu Yuan Chang、林柔雯 Zo Lin

展覽視覺設計|石書瑗 Fairy Shih

展覽設計協力|李振興 Raku Li

展場設計|陳奕穎 Yii Chen、林丁丁 Dindin Lin、游晴雅 Chubi Yu

(三分之三設計有限公司 3/3 TRIO DESIGN)

攝影 Photography|楊峻翔 JunSiang Yang

展覽工程協力 Exhibition production support|李奕樵 YiChiao Lee