Snøhetta 打造「釜山歌劇院」:從國旗卦象取意,以曲線、屋頂廣場形塑開放的藝術殿堂

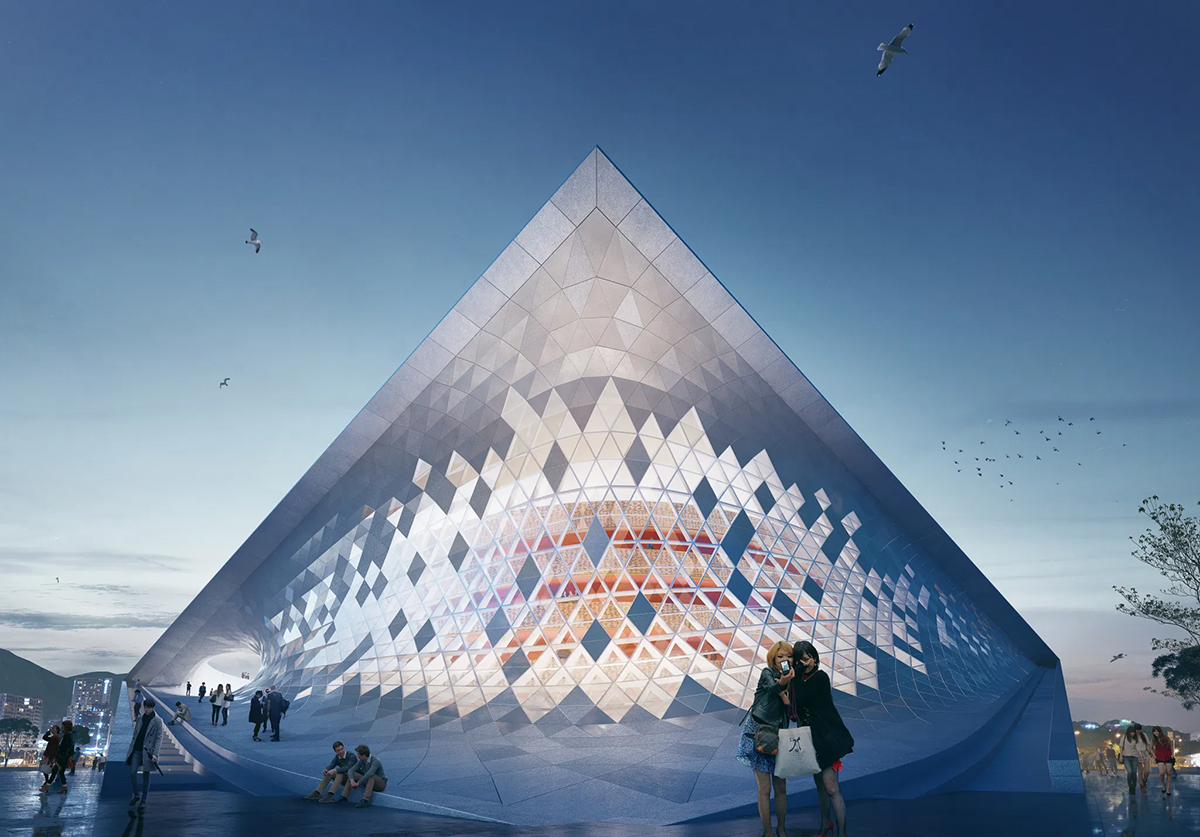

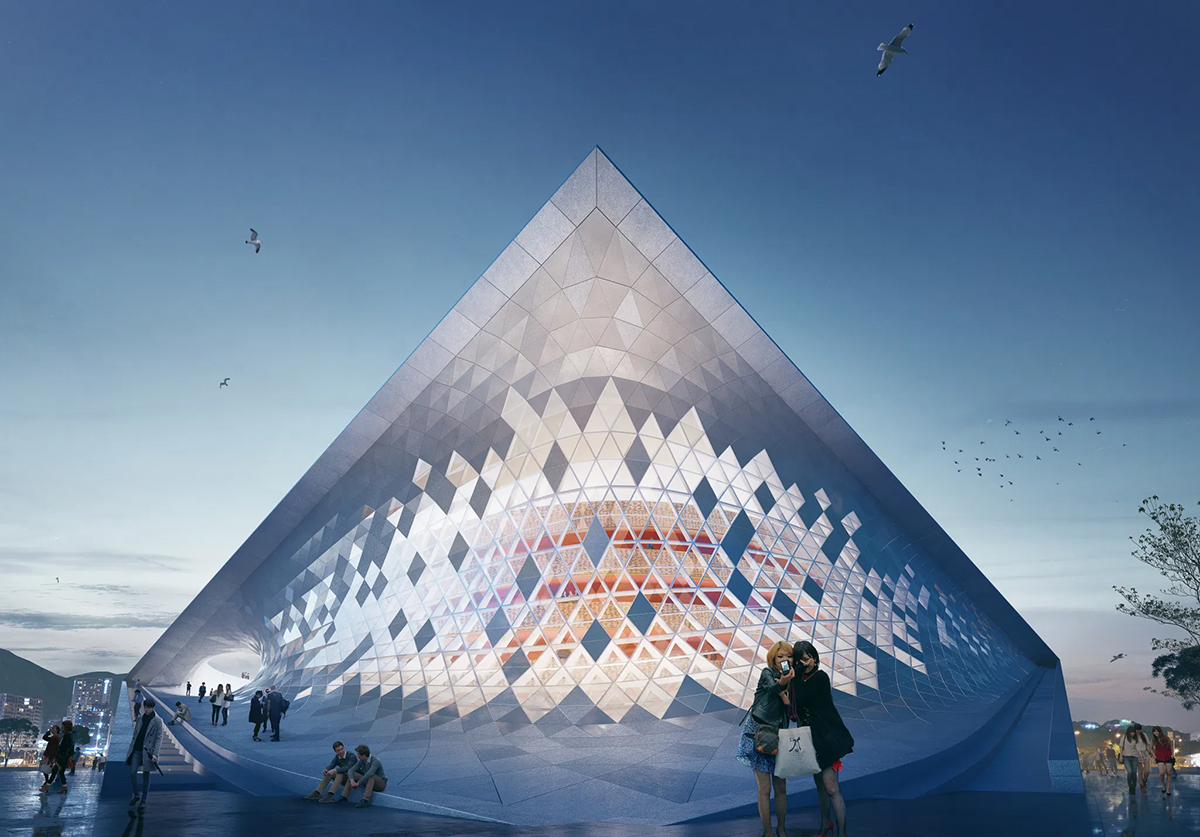

預計2027年開幕的「釜山歌劇院」,由Snøhetta攜手當地建築團隊設計,外觀取材自韓國國旗卦象意象,以曲線結構與可步行的屋頂廣場,展現兼具在地哲學與國際視野的建築語彙。

今年六月,「釜山音樂廳」於市民公園正式開幕,成為釜山首個專門為古典音樂打造的演出場地,而再過兩年,由 Snøhetta 參與設計的「釜山歌劇院」也將接續登場。當音樂廳與歌劇院相繼開幕,這座港口城市將逐步實現「古典文化城市」的願景,朝向東北亞古典樂重鎮的目標邁進。

東方哲學與現代建築的結合

若說音樂廳的落成是釜山在藝文發展上的重要里程碑,那麼尚在施工中的歌劇院,便是其放眼國際的城市宣言。歌劇院選址於釜山北港再開發區一處填海造陸的海濱,這個曾以航運與工業為主的區域,正轉型為結合藝術、表演與公共生活的新舞台。

預計於 2027 年開幕的「釜山歌劇院」。(Photo Credit:Snøhetta)

由挪威建築事務所 Snøhetta 與韓國建築事務所 Ilshin Architects 合作設計的釜山歌劇院,外觀宛如一顆微張的貝殼,流線型的弧度同時呼應著海灣地景與天際線。建築團隊以韓國傳統哲學為靈感,汲取韓國國旗中代表天的「乾」、代表地的「坤」,以及代表水的「坎」三個卦象,將這些抽象元素轉化爲建築語彙,最後以兩條對比鮮明的曲線為核心,下方的曲線錨定於地,上方的線條則向天空延展,而介於中間與海洋相連的弧度則象徵著水的流動。

(Photo Credit:Snøhetta)

(Photo Credit:Snøhetta)

整體造型將陸、海、空串連於一體,弧線在交會之間形成一種落地與升騰的張力,讓歌劇院不僅是一座建築,更是一種有機的文化符號,為城市創造出獨特的藝文地標。

打開屋頂空間,連續流動的空間體驗

規模龐大的釜山歌劇院,占地近三萬平方公尺,規劃為地下兩層、地上五層,內含一間 1,800 席位的大劇院,以及一間 300 席的多功能劇場,並設有排練空間與公共廣場,具備舉辦國際級演出的規格,使其足以成為跨國文化交流的平台。

(Photo Credit:Snøhetta)

面對當代人們的生活需求和非線性的設計趨勢,建築團隊將釜山歌劇院設想為一座「為市民而建的建築」,在設計理念上強調「開放性」,兩端角落被抬升成入口,人們可從城市一側或濱水區進入,讓建築自然融入都市脈絡。

整體空間最大的亮點,便是那可步行登上的屋頂空間。面向水岸一側的弧形立面除了為建築增添雕塑美感,流線型線條也引導著連接地面廣場與屋頂空間的步道,人們可以登上頂端的景觀露台,俯瞰港口與市區。這不僅延續了 Snøhetta 在奧斯陸歌劇院的設計經驗,也回應當代的公共空間需求,把原本常被忽略的屋頂,轉化為可散步、聚會、有夜間燈光點綴的生活場所,展現 Snøhetta 代表性的「連續流動」設計語彙。

歌劇院屋頂設有公共廣場。(Photo Credit:Snøhetta)

(Photo Credit:Snøhetta)

室內空間的設計上,則聚焦於歌劇院注重的聲學表現。大廳與表演廳內觀眾席牆面採用實心櫻桃木,透過精細角度與表面調整,使各類型演出都能獲得理想的聲音表現;搭配柔和的照明設計,營造出兼具莊嚴與溫暖的氛圍。

(Photo Credit:Snøhetta)

(Photo Credit:Snøhetta)

歷經建設波折,釜山未來的藝文殿堂

然而,釜山歌劇院的建造過程並非一帆風順。2018 年動工後,曾因「扭轉工法」的技術挑戰導致工程停滯,外界批評聲浪隨之而起,包括施工品質疑慮、結構缺陷與預算超支等問題,最終導致竣工日期延後。

設計層面上,釜山歌劇院也因與 Snøhetta 早年設計的奧斯陸歌劇院相似,而被指為「自我複製」。雖然兩者確實皆以屋頂露台作為公共舞台,但釜山在曲線處理與結構工法上更為複雜,呈現的是另一種地域語境的回應。這些從設計到建造的質疑,都反映釜山在大型建設上的弊病,令人不禁想起那堪稱都市傳說的釜山樂天塔。

於 2008 年啟用的挪威奧斯陸歌劇院。(Photo Credit:Snøhetta)

儘管過程曲折,釜山歌劇院的外殼已漸近完工,內部裝修也在推進。當它於 2027 年正式開幕,將與已啟用的釜山音樂廳形成當地的文化雙核心、展示由港口工業走向文化藝術的城市轉型,屆時不僅吸引國際觀眾前往,也將成為一座真正屬於市民、連接傳統與現代的公共藝文殿堂。