遠足文化今年出版的新書《廣重TOKYO名所江戶百景》,就要帶著讀者跟隨歌川廣重的腳步,同時遊覽往昔江戶與今日東京!不過,可以想見的是,大師繪筆下的城市風景經歷百年來工業化及現代化、甚至戰亂等劇變之後,仍保有過去面貌或輪廓的幾稀,至少讓我們按圖索驥,邊走訪邊懷想當年的景色吧!

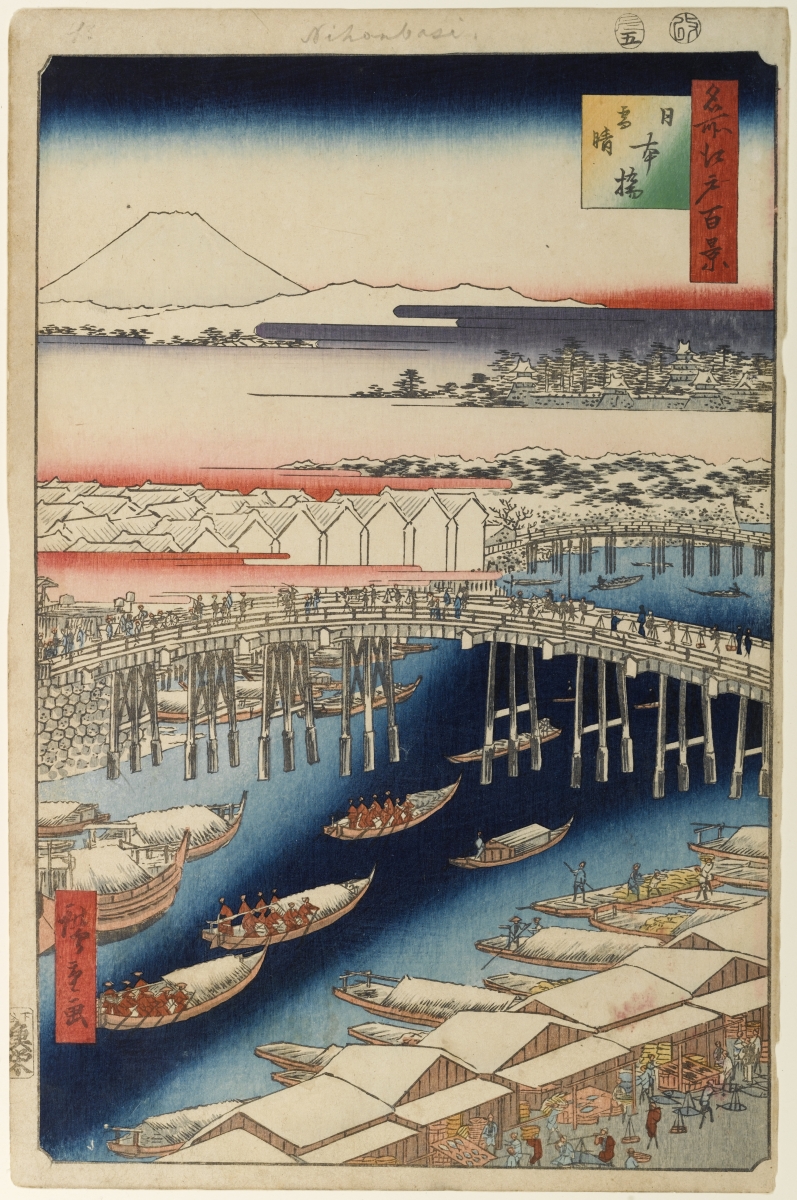

《日本橋雪晴》

(Photo Credit:Brooklyn Museum Online Collection)

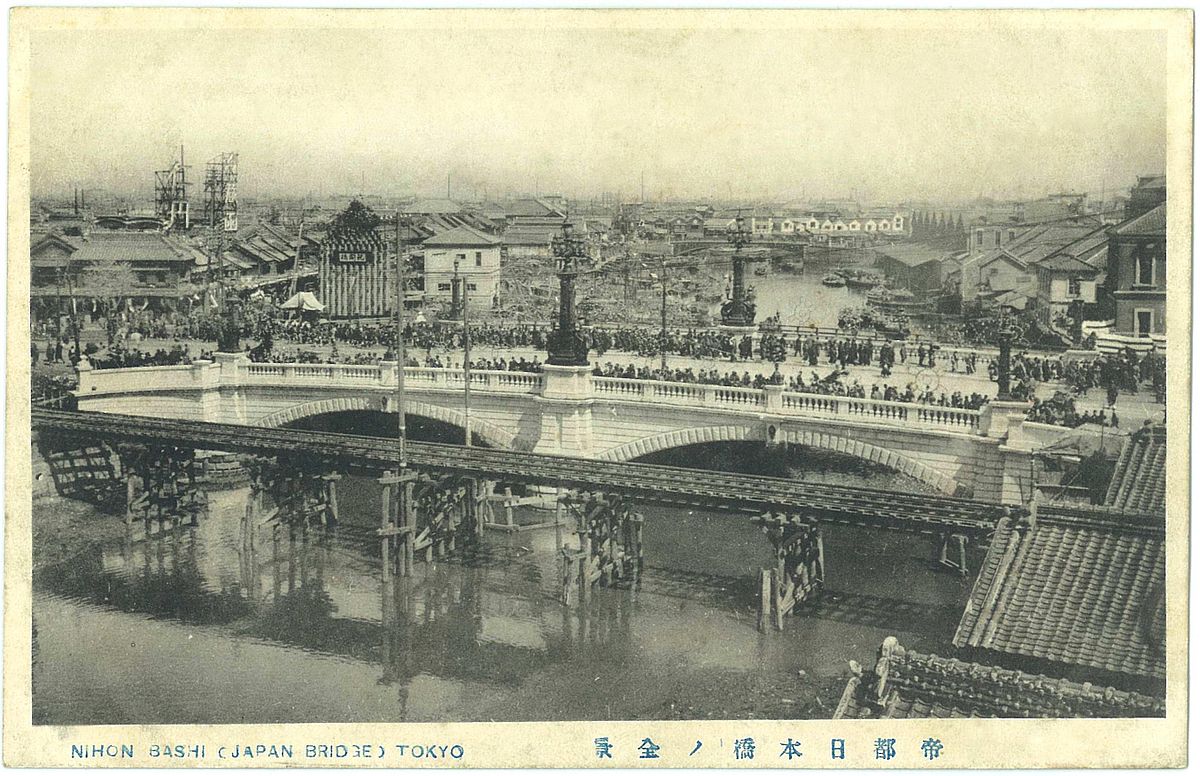

以日本橋為江戶百景的起點別具意義,因為在 1603 年德川家康的全國道路網建設計劃中,日本橋就是「五街道」(江戶通往外地的五條主要通道)的基點。第一代日本橋在計劃的同年興建,如同廣重所描繪的,是一座木造橋梁,但其實日本橋曾經過火災及多次重建。現在的日本橋已是第十九代,是在 1911 年興建的石造二連拱橋。

1911 年的明信片上,是當時剛完工的第十九代日本橋。(Photo Credit:WikiMedia)

現今的日本橋周圍是高架道路。(Photo Credit:Aimaimyi on WikiMedia)

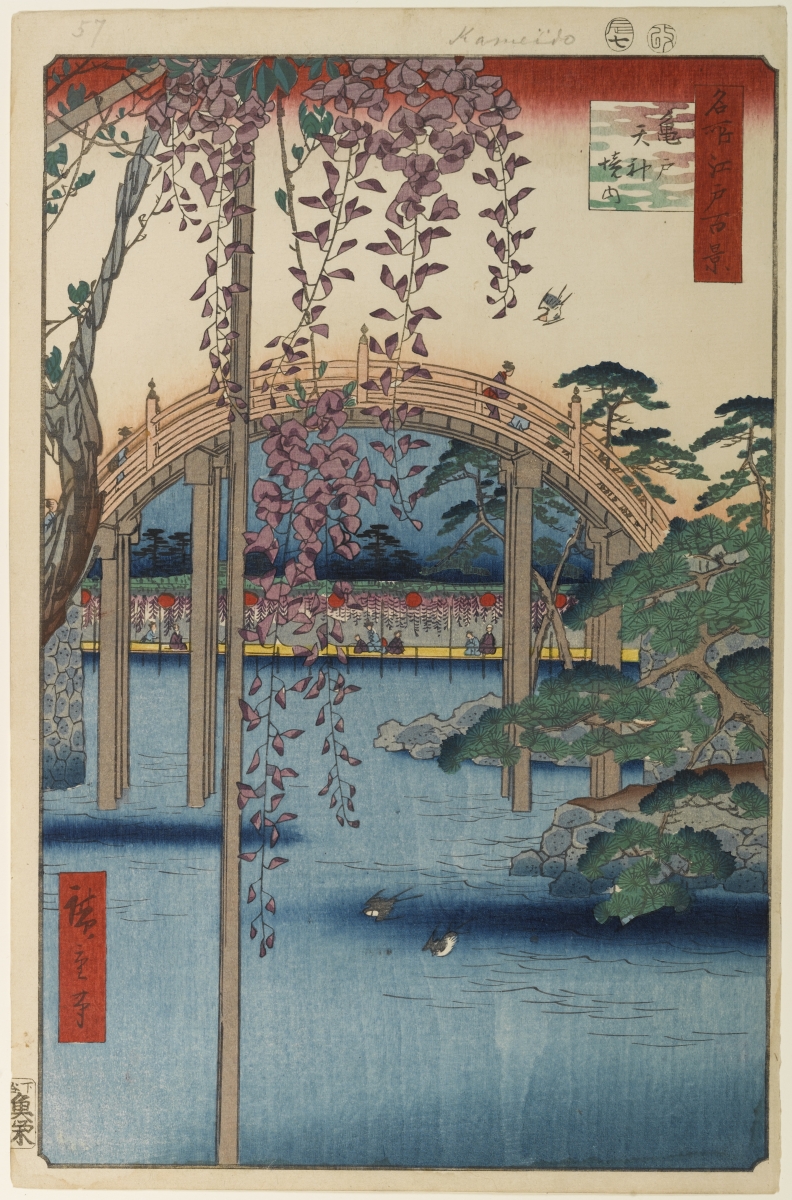

《龜戶天神境內》

(Photo Credit:Brooklyn Museum Online Collection)

這可能是《名所江戶百景》中少數古今如一的場景了。龜戶天神社的主神是天滿大神,也就是菅原道真,而道真公的本社是位於九州的太宰府天滿宮,因此這裡原先的名字是相對的「東宰府天滿宮」,直到 1873 年才改稱為「龜戶神社」。

揮別春天步向初夏的時節,就是紫藤花季,龜戶神社「東京第一賞藤勝地」的美名,幸運地沒有因時間而改變。

此外,據說印象派大師莫內就是看到了廣重這件作品,才自己打造了內有小橋的日本庭園。

龜戶天神社至今仍是初夏賞藤花的好去處。(Photo Credit:龜戶天神社)

《請地秋葉境內》

(Photo Credit:Brooklyn Museum Online Collection)

《請地秋葉境內》描繪以前「秋葉大權現社」境內池塘附近的楓紅景色,是當時有名的賞楓勝地。秋葉大權現社之後因關東大地震和二戰而遭到嚴重損壞,於 1966 年重建,並改名為秋葉神社,也是我們現在很熟悉的地名「秋葉原」的由來。

現今的秋葉神社。(Photo Credit:Hanaringo on Wikimedia)

《增上寺塔赤羽根》

(Photo Credit:Brooklyn Museum Online Collection)

增上寺為淨土宗第八祖於 1393 年所創建,圖中前景所繪的是增上寺五重塔的上半部,不過已在二戰期間的東京大轟炸中燒毀。

現代的增上寺本堂後方就是東京鐵塔,成為了觀賞東京鐵塔的好去處。

增上寺的入口「三解脫門」十分氣派,圖中也可以看到後面的東京鐵塔。(Photo Credit:SElefant on Wikimedia)

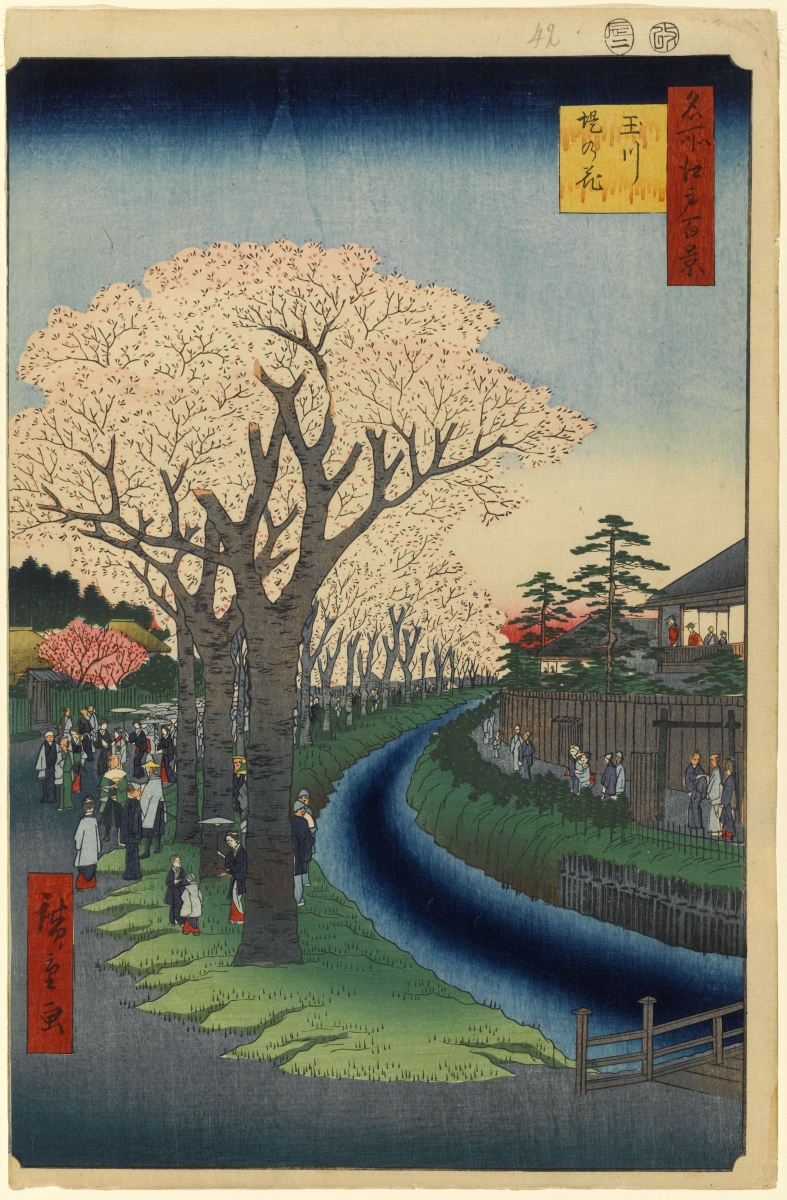

《玉川堤之花》

(Photo Credit:Brooklyn Museum Online Collection)

《玉川堤之花》描繪供應江戶飲用水源的「玉川上水」下游一帶的春花爛漫風景,不過根據歷史記載,這片櫻花林事實上卻是附近居民假冒「御用木」而私自種植的,官方得知消息不久後便迅速撤除了。

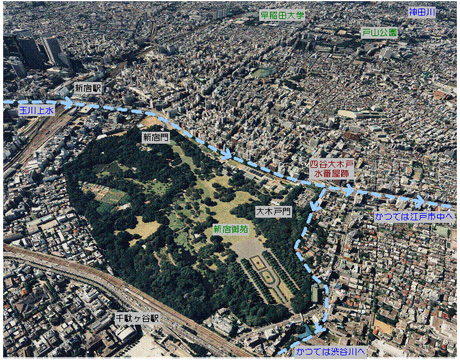

玉川上水的開發起源於 1652 年底,當時因江戶的飲用水不足,便決定從多摩川上游取水,直到今天仍有部分水道設施為東京都水道局所利用。而圖中所繪的這段玉川堤就位於今日的新宿御苑旁,為了將玉川上水的歷史價值傳承下去,也在幾年前修整完成了「玉川上水・内藤新宿分水散歩道」,全長約 540 公尺,是十分適合散步的所在。

玉川上水在新宿區內流經的區域。(Photo Credit:新宿區役所)

整修完工的「玉川上水・内藤新宿分水散歩道」。(Photo Credit:sewmew on Wikimedia)

《兩國花火》

(Photo Credit:Brooklyn Museum Online Collection)

兩國地區位於神田川和隅田川的匯流處,因爲是日本古代令制國「武藏國」和「下總國」的交界,因此得名。「兩國花火」是日本歷史最悠久的煙火大會,早在 1733 年開始舉行;到了廣重的時代,每年會在隅田川施放三次煙火,圖中所繪的可能是第三次「川仕舞」(川邊納涼時期的結束)的景色。

放煙火時以兩國橋為分界,橋上游是由煙火商「玉屋」負責,下游則是另一間「鍵屋」,是當時兩大煙火商。雖然今日的兩國橋已不再是木造、位置也移動了五十公尺,不過「兩國花火」的盛會依然持續著,變成每年夏天的「隅田川花火大會」。

現在的「隅田川花火大會」前身是「兩國花火」,是日本歷史最悠久的煙火秀。(Photo Credit:墨田區役所)

當然,在這裡能介紹的篇幅十分有限,只是廣重所繪的百景中的幾幅,但相信已讓你充分感受到浮世繪江戶之美。如果想細細品味這上百幅江戶風景,不妨將《廣重TOKYO名所江戶百景》買回家,讓它帶著你走一趟東京吧!

編輯/王若堯