大多數椅子至少有 3 隻椅腳,但荷蘭建築師馬特 · 史坦(Mart Stam)在 1926 年首次設計出沒有後腿的懸臂椅(Cantilever Chair),其關鍵在於運用前椅腳作為單邊支撐,因此懸臂椅在造型上普遍有著 C 字型的椅腳結構,也呈現舉重若輕的懸浮效果。

當時馬特 · 史坦以煤氣鑄鐵管為主要材質,並運用 90 度關節連接件將椅背、椅腳等骨架焊接成形,創造出線條俐落、折角垂直的《Gas Pipe Chair》初版懸臂椅。但由於煤氣管的強度不足以支撐人體重量,於是馬特 · 史坦遂在煤氣管中塞入鐵棒補強結構,直到隔年才正式發表以鋼管製作的編號《S33》懸臂椅。

左圖為《Gas Pipe Chair》初版懸臂椅,其金屬煤氣管內側塞有鐵棒,因此管狀結構的剛性非常強,乘坐起來也毫無任何彈性可言。右圖的《S33》則是現今以無縫鋼管改良後的懸臂椅。(Photo credit:MAKGeorg Mayer、Thonet)

《S33》懸臂椅的 C 字型椅腳結構,可說是包浩斯經典椅中最具代表性、也最困難的設計符號。(Photo credit:Thonet)

2. 強度與彈性才是關鍵!無縫鋼管開啟懸臂椅進化時代

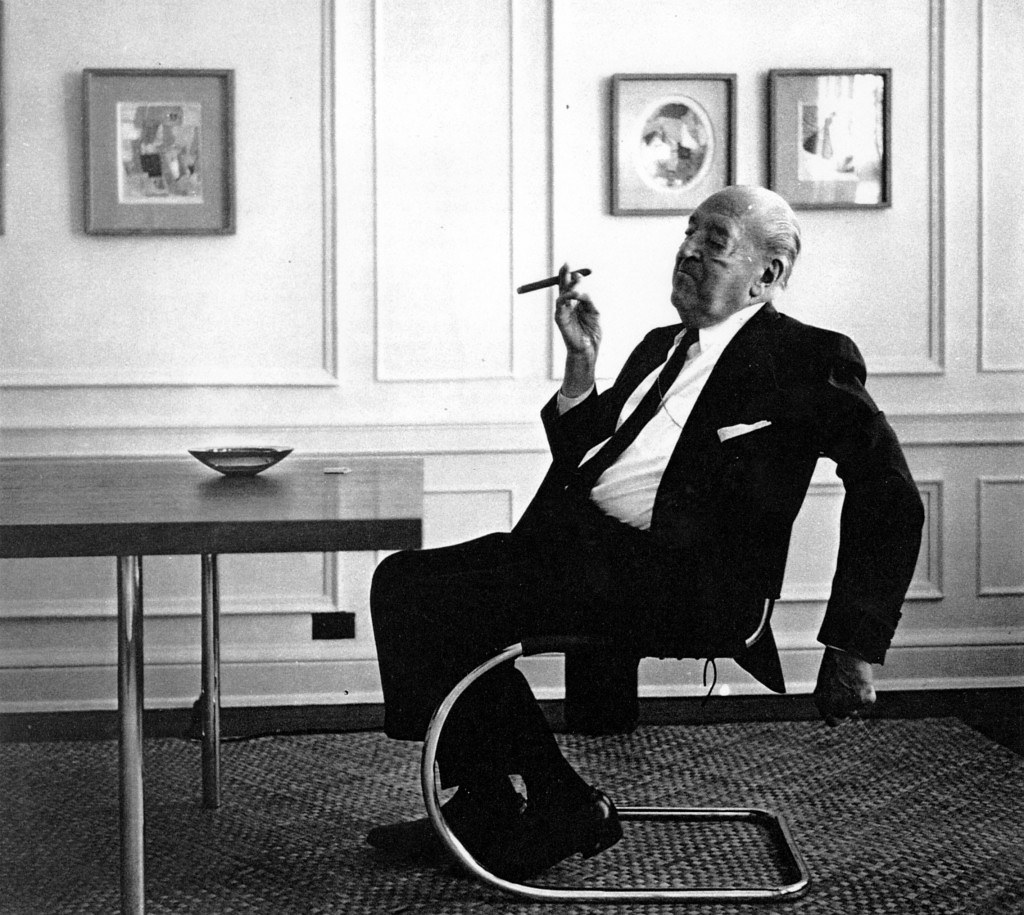

懸臂椅概念推出的當下,正逢 1920 年代包浩斯學院的鋼管設計風潮,並帶動一票設計師競相投入懸臂椅的開發。然而馬特 · 史坦當時並不在意《S33》的「彈性」問題,只專注於懸臂椅俐落的結構造型上,並運用在當時的建築設計。反倒是密斯凡德羅(Ludwig Mies van der Rohe)與馬賽 · 布魯爾(Marcel Breuer)2 位建築大師,發現無縫鋼管兼具「強度」與「彈性」的優點,於是 2 人在 1927 年也分別設計出《MR10》及《B33》這 2 張廣為人知的懸臂椅,開啟懸臂椅的進化時代。

據說馬特 · 史坦曾將懸臂椅的草圖及試作品給密斯凡德羅看,密斯凡德羅或許得到啟發,因而率先以彈性的無縫鋼管,打造第一把具有曲線美的《MR10》懸臂椅。由於《MR10》採用無接縫的不鏽鋼鋼管,因此鋼管內無需添加金屬補強結構,不但具有穩健的耐重力,其圓弧形的前腿也可吸收坐下時產生的衝力,展現更優雅的曲線力學。(Photo credit:Danish Warehouse、Werner Blaser)

運用鋼管設計出史上第一把《Wassily Chair》鋼管椅的馬賽 · 布魯爾,也緊追這股懸臂設計風潮,他以無縫鍍鎳鋼管打造這款編號《B33》懸臂椅,並以皮革與繫帶包覆椅座及椅背,成為當時第一張在市場上流通與販售的懸臂椅。(Photo credit:Artnet)

不過眼尖的設計迷一定發現,馬賽 · 布魯爾的《B33》也太像馬特 · 史坦的《S33》懸臂椅了吧!雖然《B33》有著「第一張在市場上流通」的銷售先驅,但《S33》怎麼說也算是「第一張問世」的懸臂椅設計。然而誰才是「懸臂椅之父」的爭論,不但在德國當年引起一陣討論,甚至還鬧上訴訟,所幸法院最終拍板定案將懸臂椅的設計版權判給馬特 · 史坦,而其設計的《S33》當然穩坐「史上第一張懸臂椅」的寶座囉!

編輯/張素莉