在一次次實踐中,去讓自己有更多改變的能力!專訪文博背後的建築師與策展人:陳漢儒 & 劉真蓉

日前剛落幕的 2019 台灣文博會讓你驚豔了嗎?在掌聲之後,讓我們沉澱下來,好好認識今年的總策展人劉真蓉,以及在文博會上負責「NEXT鐵道博物館」策展的建築師陳漢儒吧!

陳漢儒和劉真蓉兩人都曾在荷蘭的 Berlage Institute 建築學校深造,返台後共同創辦了陳漢儒建築師事務所與衍序規劃設計顧問(BIAS Architects & Associates,簡稱 BIAS Architects),在建築之外更跨足策展領域;早在文博會之前,2016 年台北首次舉辦的「白晝之夜」就為衍序打響了名聲,許多內行人都開始關注:衍序,在做些什麼?

2018 年的桃園農業博覽會上,陳漢儒和劉真蓉打造的近未來溫室「鼓勵好室」為他們贏得第四屆 ADA 新銳建築獎的肯定,以此為契機,MOT TIMES 與兩位建築師/策展人從他們共同的荷蘭背景開始聊起,建築和策展話題都不放過!

陳漢儒和劉真蓉兩人都曾在荷蘭的 Berlage Institute 建築學校深造,返台後共同創辦了陳漢儒建築師事務所與衍序規劃設計顧問(BIAS Architects & Associates,簡稱 BIAS Architects),在建築之外更跨足策展領域;早在文博會之前,2016 年台北首次舉辦的「白晝之夜」就為衍序打響了名聲,許多內行人都開始關注:衍序,在做些什麼?

2018 年的桃園農業博覽會上,陳漢儒和劉真蓉打造的近未來溫室「鼓勵好室」為他們贏得第四屆 ADA 新銳建築獎的肯定,以此為契機,MOT TIMES 與兩位建築師/策展人從他們共同的荷蘭背景開始聊起,建築和策展話題都不放過!

還記得這次訪談中,劉真蓉有點困擾地說:「我們找建築師,投履歷的好多來自國外,可是我們要找的是在台灣有紮實經驗的建築師啊!」衍序的魅力,想必有參與今年文博會都感受到了,不過,到底是怎樣無遠弗屆的魅力,讓他們甚至吸引到這麼多國外的建築師?

2019 台灣文博會的總策展人劉真蓉與背後的衍序規劃設計顧問團隊(Photo Credit:BIAS Architects)

荷蘭的實用性是「怎麼讓不可能的事情變成可能」,而不是讓人變成工具

想深入了解陳漢儒和劉真蓉,不能忽略荷蘭留學經驗的影響。聽完兩人的分享,就算不是建築專業,一定也會很想飛去 Berlage Institute上課看看,感覺就像是個思想上的理想國!Berlage Institute 在台灣名氣不大,事實上卻來頭不小,由荷蘭的重要建築師 Herman Hertzberger 所創辦,眾多普立茲克獎大師包括安藤忠雄、Rem Koolhaas 和 Zaha Hadid 等人都曾在此客座,絕對可以說是建築學生心中的夢幻學校。

Q:你們兩位都在荷蘭的 Berlage Institute 留學,留學的經驗對你們有什麼影響?

劉真蓉(以下簡稱劉):鹿特丹就是一個很多建築師的城市,也是一個什麼事情都可能發生的城市,你會看到很多不同形式和議題的建築;影響當代最深的建築師如 Rem Koolhaas 還有 MVRDV,他們都是在鹿特丹。

我們的學校很實驗性,當時常跟歐洲的大型企業合作,像是經營渡假村的 Club Med 集團;所以你會有很開放性的思考,會知道怎麼以建築師的角色去介入公眾、怎麼為建築或城市帶來新的可能性,這是荷蘭的經驗給我們的很大影響。

陳漢儒(以下簡稱陳):MVRDV 早期的一些研究案像是「Metacity / Datatown」,其實都是在學校和學生的研究一起進行出來的成果。Berlage Institute 這個學校本身很特殊,在大概 2000 年那時候,荷蘭政府的「Super Dutch」政策,他們很支持這種體制外的學校。跟企業合作則是在 2000 年之後,以研究案的形式幫助企業開發一些新的方向,像我們在評圖的時候都會有企業主來。

我覺得荷蘭人很有趣的是,他們想法雖然天馬行空,但是他們會認真把它當作要去實踐的方向;一開始可能會覺得他們很天真,但可以透過科學化的方式去說服人,例如像 MVRDV 就會用量化的方式,就會讓人相信它的可能性,這也影響我們很多。

Q:具體來說是怎樣的影響呢?

陳:在荷蘭不管是老師還是同學都對我影響滿大的。歐洲的同學給我們一個衝擊就是,在台灣我們會想很多「概念」,可能慢慢到畢業設計或是研究所的時候才會去思考「議題」,可是他們都是用議題去思考;他們做設計的時候,大家思考建築或都市的方向是從立場的兩端開始討論、往中間趨近。

例如我們畢業那屆有一組是談「top-down」的設計方法,從現代主義建築的柯比意提出「光輝城市」的概念,思考怎麼以建築師的角色去改變城市,就是以「個人」的力量去改變世界;但另外一組則是討論每一個地點的日照、風等不同的環境條件,是相反的「bottom-up」。

那時大概是2008年開始,電腦大量運算開始可以運用到建築上、去計算這些環境參數的影響,從工業設計領域慢慢被拉進建築裡面來。這種方式在英美稱為「參數設計」(parametric design),是比較技術、工具性的,現在也都通稱「參數設計」了;但當時在荷蘭是稱作「關聯式設計」(associative design)。「關聯式設計」的觀點,是從「設計是從誰的觀點去決定的?」這樣的提問出發,認為不是由建築師一個人決定所有的事情,而且建築並沒有原型(proto-type),並不是一個「最好的城市」應該長怎樣,而是每個地方都應該不一樣、有自己最適合的樣子。

這對我而言衝擊滿大的,因為我在台灣的經驗不是這樣子的,我們也講求「實用」,但是跟荷蘭的實用又不一樣。以建築教育來說,我們一年級就是學習做某個大小的基地,接下來慢慢學習大的基地該怎麼做……但是荷蘭的實用性是「怎麼讓一個不可能的事情變成可能」,而不是讓人變成工具。

Q:可以再多談一些荷蘭和台灣經驗的差異嗎?

劉:我們事務所另一位協同建築師 Alessandro Martinelli,他是我們在荷蘭的同學。他說他們從小就一直在思考哲學和社會學的問題,他覺得相較來說,亞洲的學生很會解決問題,但可能不會去進一步思考「這個動作背後可能會改變什麼」?或是「還可以再做些什麼」?社會性服務可以從各個議題上去思考,也要從更長遠的時間觀來思考,這樣就不會只做些短視近利的事。在荷蘭的教育中,他們很重視這樣的訓練,所以每個人都會去思考「為什麼要做這件事?」,會對此下很大的功夫。

Q:剛才提到學校和企業之間的研究合作,實務上是如何進行的呢?

陳:我們學校二樓有個很厲害的出版機,我們每天討論議題、畫圖,一個禮拜就會產出這樣厚厚一本的成果,每個評圖老師手上都有一本。前面從議題開始談,像是城市面臨什麼樣的問題、建築可以去做什麼事、過去有什麼案例,還會談某個新的工具該怎麼應用,然後不同的組別各自去討論議題延續下來的事,也就是未來有什麼可能性,各自用不同的方法去談;所有組別的成果通通會呈現在這一本裡面,所以參與評圖的企業主看到的是「光譜」、是各種角度的可能性,而不是只有一種解答。

劉:這很重要,我們後來自己接案的時候,都會希望業主跟我們一起思考和參與,我們提供的是一種「想法的目錄」給他們。

參與 2018 桃園農業博覽會的作品「鼓勵好室」,入圍第四屆 ADA 新銳建築獎。(Photo Credit:BIAS Architects)

近未來溫室的生活提案:「鼓勵好室」

第四屆 ADA 新銳建築獎的頒獎典禮上,龔書章教授代表決選評審團如此評論:「這個作品難得地藉由『策展』作為一個創新『構築宣言』的起點! 建築師企圖藉由『農業』和『生活』的相互介入和融合、以及溫室技術中多層次的構造實驗,讓建築不僅有了一個新的形態,也讓生活空間有了更開放的形式。」

Q:「鼓勵好室」入圍了第四屆 ADA 新銳建築獎,你們對此有什麼想法?

劉:把農業議題和 lifestyle 結合是我們在荷蘭就有的想法,最初接到案子時知道它是一個農業博覽會,就很開心可以有機會去執行這個瘋狂的想法。農業博覽會期間「鼓勵好室」就已經受到很大關注、很多新聞報導,因為我們還是「建築人」,在這些關注之外還是會期待建築界的評價;入圍 ADA 對我們來說是得到建築上的肯定,就讓我很開心,表示在建築上有成績。

很多業主看到「鼓勵好室」這樣概念性的作品都會來找我們談,他們想做的事情可能都不是純建築上的,所以這個案子也是讓大家知道我們不只是做建築,還可以做整合、空間的執行等。

陳:當然入圍是開心,但對我來說這個案子比較重要的影響反而是在「材料」——它有別於我們過去在建築上會處理的材料,像是鋼構、混凝土、或是鐵皮,所以我看「鼓勵好室」其實有點像是件衣服,內外的關係跟過去的建築行為差很多。

「鼓勵好室」(Photo Credit:BIAS Architects)

另外,「鼓勵好室」的工法上違反了很多建築上的常識:我們受的建築教育就是告訴我們「建築應該要堅固、美觀、耐用,最少一定要堅固」,但我們一邊做「鼓勵好室」一邊發現:它的「臨時性」好像跟我們生活的「當代性」有些關係,也發現這些膜跟網其實是很有趣又還不太被關注的一個材料。因為大家都把溫室當成農用設施,就算想到請建築師去蓋可能也只是為了效率。當然,我們在做的時候,有幾個建築師朋友也開始關注這個材料和新的做法;我們比較幸運的是,剛好業主有同樣的想法,讓我們可以蓋了這個溫室。

後來我們又接了「桃園都市願景館」(鄭文燦競選總部)的案子。因為有了「鼓勵好室」的經驗,我們知道它需要花的時間、它的延展性與極限、如何做變化等等,所以後來在總部的案子才有辦法在很短時間內做出來。從接到案子到完成其實不到兩個月,真正工程時間只有 22 天;如果以傳統做法的話是完全不可能的。

「鼓勵好室」的經驗是後來在短時間內快速完成「桃園都市願景館」(鄭文燦競選總部)的基礎。(Photo Credit:BIAS Architects)

劉:其實「鼓勵好室」把很多空間性和材料性打開,我們用了很多農業材料,像是好幾種遮光網:防水、不防水的,還有不同的光罩:完全遮光的、半透光的……等等。

陳:另外就是,因為是在農業博覽會,「農業」概念是最重要的,還是希望連結到一般人心中所想像的空間。但在構造上我們有些突破,像屋頂是我們客製化的,一般溫室的頂其實沒辦法做這麼高,一些組合方式也跟一般溫室不同,因為一般溫室就是講求效率。但是,當我們開始考慮到「人如何使用」還有構造行為等,事情就必須有所變化,所以也是我們開始學習如何去處理這些的第一步。

Q:「鼓勵好室」可以視為你們對未來生活的提案嗎?

劉:這其實是十年前我們在思考「農業生活」的時候,因為荷蘭對於「環境控制」有很強的科技基礎,我們就在討論「鼓勵好室」這樣的概念。有實踐的機會之後,我們花很多時間研究、跟農業生產交手半年多,把我們在環境控制的探索收合在「鼓勵好室」。

陳:本來農業博覽會對這個案子的想像是,因為桃園有很多埤塘,他們想強調「水」的概念。但我們那時覺得,如果只是去再現過去的用水方式,這其實有很多人做過了;我們擅長的可能是發掘出人跟水的關係、人和農業之間有什麼新的可能性,所以我們把水轉換成噴霧、循環灌溉系統,不再是過去人力的灌溉方式。

水有各種不同的狀態,這跟植物和人生活的環境其實都息息相關。所以我們是把原本的題目「埤塘地景」稍微轉化,去討論人跟土地、跟居住空間的關係,居住空間是我們一開始就設定的方向。

「鼓勵好室」中,溫室環境與都市生活型態交融混合,構築成未來家屋的原型。(Photo Credit:BIAS Architects)

Q:其他業界對「鼓勵好室」有什麼反響?

陳:那時候很多日本的大型企業在關注這件事情,像 Panasonic 就有來看,他們在台灣也開始蓋溫室,這些大企業都在想怎麼透過溫室、科學控制的方式去生產農產品。而對我們當時合作的營建廠來說,「鼓勵好室」也是有趣的,因為跟之前他們蓋溫室的方法很不一樣。

從「白晝之夜」到文博會的策展路

2016 年,台北首次舉辦在歐洲行之有年的「白晝之夜」,當時那句口號「好呀!大家都不要睡」相信都還留在台北人的記憶中——原來,這也是出自衍序之手!衍序此後的策展案還包括「2018 大溪大禧」、「2018 電力大地—台灣電力文化資產保存特展」等,從宗教(大溪遶境文化)跨到電力工業,似乎樣樣難不倒他們。在豐富而精采的作品集背後,陳漢儒和劉真蓉兩人又是怎麼看待「策展」這件事?

「2018 大溪大禧」以大溪固有的遶境文化為基礎,拉出為期三週的前祭慶典,結合廟會、光影、音樂、市集、劇場,和大溪人同慶大禧。(Photo Credit:BIAS Architects)

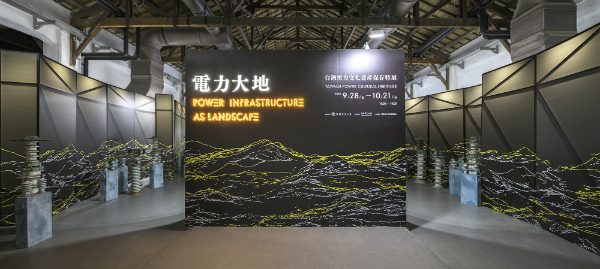

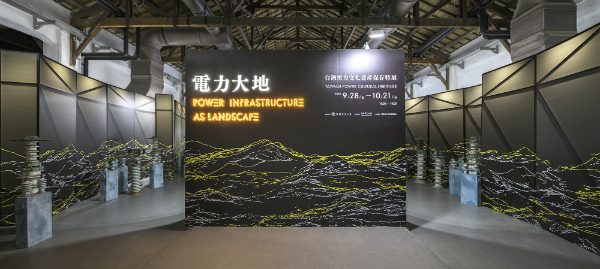

「2018 電力大地—台灣電力文化資產保存特展」(Photo Credit:BIAS Architects)

Q:除了建築案之外,你們也做了等策展專案,建築和其他領域的實踐對你們來說是相輔相成、相互影響嗎?

陳:我們一開始還是做建築,是後來到 URS27M(位於陽明山上的「郊山友台」,是唯一位在山裡的都市再生基地)的時候才開始做策展。因為我本來背景是都市計畫,真蓉她是景觀設計,所以我們對都市的議題一直很有興趣,開始去接觸這些都市空間的策展案也是很自然的。我們把策展當作一種「都市策略」,可以短時間去改變城市空間使用的可能性;隨著時間發展,接的策展案開始變多、開始受矚目。

陽明山上的 URS27M 有各式各樣的活動在發生,例如 2018 年的「繞森山」展覽分別以聽覺、觸覺、味覺和身體感覺為線索,規劃有「聽森山」音樂體驗(左圖)和「繞森山」(右圖)等多樣活動。(Photo Credit:BIAS Architects)

像「鼓勵好室」,這案子可以從建築到展覽和活動規劃都由我們掌握,從我們的立場當然希望掌握越多越好,最後的成果才會最接近我們的想法。因為以建築師來說,能做的就是蓋好房子,後面就交給業主、和建築師無關了,最後空間被怎麼使用可能會和建築師的想法差非常多。對我來說,我們(建築師)一開始也許花很多時間去說服業主,去討論生活的想像、如何使用空間,最後卻無法讓這件事真正發生,我會覺得很可惜。

劉:一開始都是從「概念」出發,最後呈現的可能是建築、是策展、或是活動,但出發點是一樣的。現在業主也許一開始是找我們做空間,但發現我們會從議題開始思考,然後也有一些大型策展案的經驗,所以也會找我們做策展。可是不管是空間還是策展,都希望是從頭到尾由我們自己執行的,就像「鼓勵好室」。

陳:以 URS27M 來說,一開始我們想像它能做的事情、和它現在真正做的其實都不一樣,它的角色會改變。我們只能說每個案子都是從前面的案子去吸收經驗,每次都像是個實驗的種籽,丟下去之後發現它結出不同的果實,很多可能是做了之後由別人來告訴我們它的不同價值、發現它有更多的意義。

劉:現在這時代,很多事情都很難被清楚定義,如果都是用相同手法操作,那可能就只是一直在重複類似的事。我們每次都努力找出特別的策略,所以成果都是突破業界的。

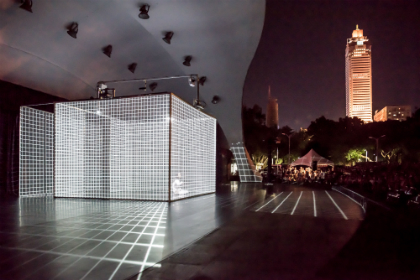

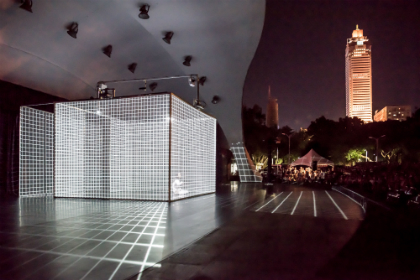

2016 台北白晝之夜(Photo Credit:BIAS Architects)

陳:就像我們當初接「白晝之夜」,很多建築的朋友說你怎麼去做這種案子,可是真的是實際去做、慢慢深入之後,才會看到其中的可能性。

劉:我現階段的想法是,不管做什麼,都希望能帶出「台灣文化」的價值。即使案子可能只是地域性的,但我們執行的同時也去做台灣文化的整理,讓我們自己和台灣人都了解它的價值。更進一步,如果可以讓這件事國際化,就像「白晝之夜」是國際化的策展,概念從巴黎輸出到台北,透過活動產生國際連結。我就會想,台灣有沒有可能出現像這樣品牌性很強的概念,而且是從我們的文化中孕育出來的?

陳:我們也常想,每次都是去國外看展覽,有沒有可能哪天是國外到台灣來看展?當然建築、地景和都市的實踐也是一樣,從小的規模開始拉到更大規模,想知道自己的極限在哪裡。

劉:每件事都是在當下努力去創作與執行,然後一件事一件事去累積,去讓自己有更多改變的能力、創造更大議題的機會。

2019 台灣文博會的總策展人劉真蓉與背後的衍序規劃設計顧問團隊(Photo Credit:BIAS Architects)

荷蘭的實用性是「怎麼讓不可能的事情變成可能」,而不是讓人變成工具

想深入了解陳漢儒和劉真蓉,不能忽略荷蘭留學經驗的影響。聽完兩人的分享,就算不是建築專業,一定也會很想飛去 Berlage Institute上課看看,感覺就像是個思想上的理想國!Berlage Institute 在台灣名氣不大,事實上卻來頭不小,由荷蘭的重要建築師 Herman Hertzberger 所創辦,眾多普立茲克獎大師包括安藤忠雄、Rem Koolhaas 和 Zaha Hadid 等人都曾在此客座,絕對可以說是建築學生心中的夢幻學校。

Q:你們兩位都在荷蘭的 Berlage Institute 留學,留學的經驗對你們有什麼影響?

劉真蓉(以下簡稱劉):鹿特丹就是一個很多建築師的城市,也是一個什麼事情都可能發生的城市,你會看到很多不同形式和議題的建築;影響當代最深的建築師如 Rem Koolhaas 還有 MVRDV,他們都是在鹿特丹。

我們的學校很實驗性,當時常跟歐洲的大型企業合作,像是經營渡假村的 Club Med 集團;所以你會有很開放性的思考,會知道怎麼以建築師的角色去介入公眾、怎麼為建築或城市帶來新的可能性,這是荷蘭的經驗給我們的很大影響。

陳漢儒(以下簡稱陳):MVRDV 早期的一些研究案像是「Metacity / Datatown」,其實都是在學校和學生的研究一起進行出來的成果。Berlage Institute 這個學校本身很特殊,在大概 2000 年那時候,荷蘭政府的「Super Dutch」政策,他們很支持這種體制外的學校。跟企業合作則是在 2000 年之後,以研究案的形式幫助企業開發一些新的方向,像我們在評圖的時候都會有企業主來。

我覺得荷蘭人很有趣的是,他們想法雖然天馬行空,但是他們會認真把它當作要去實踐的方向;一開始可能會覺得他們很天真,但可以透過科學化的方式去說服人,例如像 MVRDV 就會用量化的方式,就會讓人相信它的可能性,這也影響我們很多。

Q:具體來說是怎樣的影響呢?

陳:在荷蘭不管是老師還是同學都對我影響滿大的。歐洲的同學給我們一個衝擊就是,在台灣我們會想很多「概念」,可能慢慢到畢業設計或是研究所的時候才會去思考「議題」,可是他們都是用議題去思考;他們做設計的時候,大家思考建築或都市的方向是從立場的兩端開始討論、往中間趨近。

例如我們畢業那屆有一組是談「top-down」的設計方法,從現代主義建築的柯比意提出「光輝城市」的概念,思考怎麼以建築師的角色去改變城市,就是以「個人」的力量去改變世界;但另外一組則是討論每一個地點的日照、風等不同的環境條件,是相反的「bottom-up」。

那時大概是2008年開始,電腦大量運算開始可以運用到建築上、去計算這些環境參數的影響,從工業設計領域慢慢被拉進建築裡面來。這種方式在英美稱為「參數設計」(parametric design),是比較技術、工具性的,現在也都通稱「參數設計」了;但當時在荷蘭是稱作「關聯式設計」(associative design)。「關聯式設計」的觀點,是從「設計是從誰的觀點去決定的?」這樣的提問出發,認為不是由建築師一個人決定所有的事情,而且建築並沒有原型(proto-type),並不是一個「最好的城市」應該長怎樣,而是每個地方都應該不一樣、有自己最適合的樣子。

這對我而言衝擊滿大的,因為我在台灣的經驗不是這樣子的,我們也講求「實用」,但是跟荷蘭的實用又不一樣。以建築教育來說,我們一年級就是學習做某個大小的基地,接下來慢慢學習大的基地該怎麼做……但是荷蘭的實用性是「怎麼讓一個不可能的事情變成可能」,而不是讓人變成工具。

Q:可以再多談一些荷蘭和台灣經驗的差異嗎?

劉:我們事務所另一位協同建築師 Alessandro Martinelli,他是我們在荷蘭的同學。他說他們從小就一直在思考哲學和社會學的問題,他覺得相較來說,亞洲的學生很會解決問題,但可能不會去進一步思考「這個動作背後可能會改變什麼」?或是「還可以再做些什麼」?社會性服務可以從各個議題上去思考,也要從更長遠的時間觀來思考,這樣就不會只做些短視近利的事。在荷蘭的教育中,他們很重視這樣的訓練,所以每個人都會去思考「為什麼要做這件事?」,會對此下很大的功夫。

Q:剛才提到學校和企業之間的研究合作,實務上是如何進行的呢?

陳:我們學校二樓有個很厲害的出版機,我們每天討論議題、畫圖,一個禮拜就會產出這樣厚厚一本的成果,每個評圖老師手上都有一本。前面從議題開始談,像是城市面臨什麼樣的問題、建築可以去做什麼事、過去有什麼案例,還會談某個新的工具該怎麼應用,然後不同的組別各自去討論議題延續下來的事,也就是未來有什麼可能性,各自用不同的方法去談;所有組別的成果通通會呈現在這一本裡面,所以參與評圖的企業主看到的是「光譜」、是各種角度的可能性,而不是只有一種解答。

劉:這很重要,我們後來自己接案的時候,都會希望業主跟我們一起思考和參與,我們提供的是一種「想法的目錄」給他們。

參與 2018 桃園農業博覽會的作品「鼓勵好室」,入圍第四屆 ADA 新銳建築獎。(Photo Credit:BIAS Architects)

近未來溫室的生活提案:「鼓勵好室」

第四屆 ADA 新銳建築獎的頒獎典禮上,龔書章教授代表決選評審團如此評論:「這個作品難得地藉由『策展』作為一個創新『構築宣言』的起點! 建築師企圖藉由『農業』和『生活』的相互介入和融合、以及溫室技術中多層次的構造實驗,讓建築不僅有了一個新的形態,也讓生活空間有了更開放的形式。」

Q:「鼓勵好室」入圍了第四屆 ADA 新銳建築獎,你們對此有什麼想法?

劉:把農業議題和 lifestyle 結合是我們在荷蘭就有的想法,最初接到案子時知道它是一個農業博覽會,就很開心可以有機會去執行這個瘋狂的想法。農業博覽會期間「鼓勵好室」就已經受到很大關注、很多新聞報導,因為我們還是「建築人」,在這些關注之外還是會期待建築界的評價;入圍 ADA 對我們來說是得到建築上的肯定,就讓我很開心,表示在建築上有成績。

很多業主看到「鼓勵好室」這樣概念性的作品都會來找我們談,他們想做的事情可能都不是純建築上的,所以這個案子也是讓大家知道我們不只是做建築,還可以做整合、空間的執行等。

陳:當然入圍是開心,但對我來說這個案子比較重要的影響反而是在「材料」——它有別於我們過去在建築上會處理的材料,像是鋼構、混凝土、或是鐵皮,所以我看「鼓勵好室」其實有點像是件衣服,內外的關係跟過去的建築行為差很多。

「鼓勵好室」(Photo Credit:BIAS Architects)

另外,「鼓勵好室」的工法上違反了很多建築上的常識:我們受的建築教育就是告訴我們「建築應該要堅固、美觀、耐用,最少一定要堅固」,但我們一邊做「鼓勵好室」一邊發現:它的「臨時性」好像跟我們生活的「當代性」有些關係,也發現這些膜跟網其實是很有趣又還不太被關注的一個材料。因為大家都把溫室當成農用設施,就算想到請建築師去蓋可能也只是為了效率。當然,我們在做的時候,有幾個建築師朋友也開始關注這個材料和新的做法;我們比較幸運的是,剛好業主有同樣的想法,讓我們可以蓋了這個溫室。

後來我們又接了「桃園都市願景館」(鄭文燦競選總部)的案子。因為有了「鼓勵好室」的經驗,我們知道它需要花的時間、它的延展性與極限、如何做變化等等,所以後來在總部的案子才有辦法在很短時間內做出來。從接到案子到完成其實不到兩個月,真正工程時間只有 22 天;如果以傳統做法的話是完全不可能的。

「鼓勵好室」的經驗是後來在短時間內快速完成「桃園都市願景館」(鄭文燦競選總部)的基礎。(Photo Credit:BIAS Architects)

劉:其實「鼓勵好室」把很多空間性和材料性打開,我們用了很多農業材料,像是好幾種遮光網:防水、不防水的,還有不同的光罩:完全遮光的、半透光的……等等。

陳:另外就是,因為是在農業博覽會,「農業」概念是最重要的,還是希望連結到一般人心中所想像的空間。但在構造上我們有些突破,像屋頂是我們客製化的,一般溫室的頂其實沒辦法做這麼高,一些組合方式也跟一般溫室不同,因為一般溫室就是講求效率。但是,當我們開始考慮到「人如何使用」還有構造行為等,事情就必須有所變化,所以也是我們開始學習如何去處理這些的第一步。

Q:「鼓勵好室」可以視為你們對未來生活的提案嗎?

劉:這其實是十年前我們在思考「農業生活」的時候,因為荷蘭對於「環境控制」有很強的科技基礎,我們就在討論「鼓勵好室」這樣的概念。有實踐的機會之後,我們花很多時間研究、跟農業生產交手半年多,把我們在環境控制的探索收合在「鼓勵好室」。

陳:本來農業博覽會對這個案子的想像是,因為桃園有很多埤塘,他們想強調「水」的概念。但我們那時覺得,如果只是去再現過去的用水方式,這其實有很多人做過了;我們擅長的可能是發掘出人跟水的關係、人和農業之間有什麼新的可能性,所以我們把水轉換成噴霧、循環灌溉系統,不再是過去人力的灌溉方式。

水有各種不同的狀態,這跟植物和人生活的環境其實都息息相關。所以我們是把原本的題目「埤塘地景」稍微轉化,去討論人跟土地、跟居住空間的關係,居住空間是我們一開始就設定的方向。

「鼓勵好室」中,溫室環境與都市生活型態交融混合,構築成未來家屋的原型。(Photo Credit:BIAS Architects)

Q:其他業界對「鼓勵好室」有什麼反響?

陳:那時候很多日本的大型企業在關注這件事情,像 Panasonic 就有來看,他們在台灣也開始蓋溫室,這些大企業都在想怎麼透過溫室、科學控制的方式去生產農產品。而對我們當時合作的營建廠來說,「鼓勵好室」也是有趣的,因為跟之前他們蓋溫室的方法很不一樣。

從「白晝之夜」到文博會的策展路

2016 年,台北首次舉辦在歐洲行之有年的「白晝之夜」,當時那句口號「好呀!大家都不要睡」相信都還留在台北人的記憶中——原來,這也是出自衍序之手!衍序此後的策展案還包括「2018 大溪大禧」、「2018 電力大地—台灣電力文化資產保存特展」等,從宗教(大溪遶境文化)跨到電力工業,似乎樣樣難不倒他們。在豐富而精采的作品集背後,陳漢儒和劉真蓉兩人又是怎麼看待「策展」這件事?

「2018 大溪大禧」以大溪固有的遶境文化為基礎,拉出為期三週的前祭慶典,結合廟會、光影、音樂、市集、劇場,和大溪人同慶大禧。(Photo Credit:BIAS Architects)

「2018 電力大地—台灣電力文化資產保存特展」(Photo Credit:BIAS Architects)

Q:除了建築案之外,你們也做了等策展專案,建築和其他領域的實踐對你們來說是相輔相成、相互影響嗎?

陳:我們一開始還是做建築,是後來到 URS27M(位於陽明山上的「郊山友台」,是唯一位在山裡的都市再生基地)的時候才開始做策展。因為我本來背景是都市計畫,真蓉她是景觀設計,所以我們對都市的議題一直很有興趣,開始去接觸這些都市空間的策展案也是很自然的。我們把策展當作一種「都市策略」,可以短時間去改變城市空間使用的可能性;隨著時間發展,接的策展案開始變多、開始受矚目。

陽明山上的 URS27M 有各式各樣的活動在發生,例如 2018 年的「繞森山」展覽分別以聽覺、觸覺、味覺和身體感覺為線索,規劃有「聽森山」音樂體驗(左圖)和「繞森山」(右圖)等多樣活動。(Photo Credit:BIAS Architects)

像「鼓勵好室」,這案子可以從建築到展覽和活動規劃都由我們掌握,從我們的立場當然希望掌握越多越好,最後的成果才會最接近我們的想法。因為以建築師來說,能做的就是蓋好房子,後面就交給業主、和建築師無關了,最後空間被怎麼使用可能會和建築師的想法差非常多。對我來說,我們(建築師)一開始也許花很多時間去說服業主,去討論生活的想像、如何使用空間,最後卻無法讓這件事真正發生,我會覺得很可惜。

劉:一開始都是從「概念」出發,最後呈現的可能是建築、是策展、或是活動,但出發點是一樣的。現在業主也許一開始是找我們做空間,但發現我們會從議題開始思考,然後也有一些大型策展案的經驗,所以也會找我們做策展。可是不管是空間還是策展,都希望是從頭到尾由我們自己執行的,就像「鼓勵好室」。

陳:以 URS27M 來說,一開始我們想像它能做的事情、和它現在真正做的其實都不一樣,它的角色會改變。我們只能說每個案子都是從前面的案子去吸收經驗,每次都像是個實驗的種籽,丟下去之後發現它結出不同的果實,很多可能是做了之後由別人來告訴我們它的不同價值、發現它有更多的意義。

劉:現在這時代,很多事情都很難被清楚定義,如果都是用相同手法操作,那可能就只是一直在重複類似的事。我們每次都努力找出特別的策略,所以成果都是突破業界的。

2016 台北白晝之夜(Photo Credit:BIAS Architects)

陳:就像我們當初接「白晝之夜」,很多建築的朋友說你怎麼去做這種案子,可是真的是實際去做、慢慢深入之後,才會看到其中的可能性。

劉:我現階段的想法是,不管做什麼,都希望能帶出「台灣文化」的價值。即使案子可能只是地域性的,但我們執行的同時也去做台灣文化的整理,讓我們自己和台灣人都了解它的價值。更進一步,如果可以讓這件事國際化,就像「白晝之夜」是國際化的策展,概念從巴黎輸出到台北,透過活動產生國際連結。我就會想,台灣有沒有可能出現像這樣品牌性很強的概念,而且是從我們的文化中孕育出來的?

陳:我們也常想,每次都是去國外看展覽,有沒有可能哪天是國外到台灣來看展?當然建築、地景和都市的實踐也是一樣,從小的規模開始拉到更大規模,想知道自己的極限在哪裡。

劉:每件事都是在當下努力去創作與執行,然後一件事一件事去累積,去讓自己有更多改變的能力、創造更大議題的機會。