創作是對自我的提問!專訪攝影師蘇益良:迷離虛幻的未竟之地,是我人生中的嚮往與渴望

當意識到生命終有盡頭,面對未知的有限人生,你還有什麼事想做?那些未達的渴想盼望,是否可成為我們生活中的一道希望之光?

坐落於台北 NOKE 忠泰樂生活,由 MOT ARTS 與 ABOOK STUDIO 攜手合作的攝影藝術商店「MOT X ABOOK Photography」,近期適逢設立一週年推出了《Echoes of Hope》全新創作系列,透過林炳存與蘇益良兩位攝影大師的實驗創新之作,帶領觀者深入探討「希望」的多元面貌。

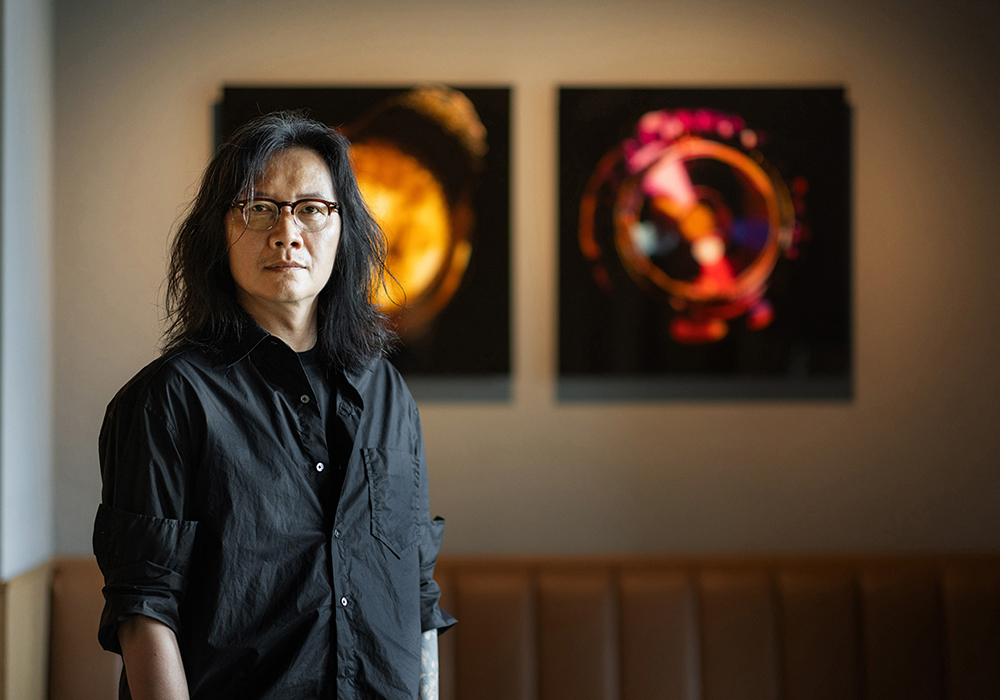

此次 MOT TIMES 專訪到參與創作的攝影師蘇益良,從他《飯後甜點》系列的創作歷程窺見他對自我的剖析,以及他對於人生那時而感性細膩、時而理性敏銳的深刻反思。

坐落於台北 NOKE 忠泰樂生活,由 MOT ARTS 與 ABOOK STUDIO 攜手合作的攝影藝術商店「MOT X ABOOK Photography」,近期適逢設立一週年推出了《Echoes of Hope》全新創作系列,透過林炳存與蘇益良兩位攝影大師的實驗創新之作,帶領觀者深入探討「希望」的多元面貌。

此次 MOT TIMES 專訪到參與創作的攝影師蘇益良,從他《飯後甜點》系列的創作歷程窺見他對自我的剖析,以及他對於人生那時而感性細膩、時而理性敏銳的深刻反思。

「啟發人思考,是我創作影像的一個初衷。」馳騁於商業攝影界30餘年,近年來跨越時裝、影像與文化等多元領域,慢慢轉型成全方位視覺藝術家的蘇益良,從與多位明星藝人公益合作的《大人物》系列,到記錄土地文化記憶的《小花計畫》,皆能見到他透過攝影這項媒介,與人們展開不同對話的嘗試。

攝影師蘇益良。(Photo Credit:MOT TIMES、Photography by 余松翰)

將藝術帶入日常、培養美感

談起與攝影藝術商店「MOT X ABOOK Photography」起於一年前的合作契機,ABOOK STUDIO的創辦人、與蘇益良有著友好交情的林炳存便是其中的引線。「我每次從國外回來都會去找大哥」,林炳存在創立ABOOK前,就時常與蘇益良分享推出售價較為親民的作品、讓攝影成為人們日常風景的藍圖。去年蘇益良從上海回台,林炳存便邀請他一起加入這個攝影藝術商店計劃,「其實牽扯到商業的創作我會有些畏懼,但大哥的理念我覺得非常好,很感謝他信任我。」

對於將藝術生活化,蘇益良認為是必要的。「美感會感染,你在大家都很時髦的環境中久了,便會跟他們差不多,就跟浸泡菜一樣。」他希望透過創作給人啟發,不一定是要覺醒,或許只是小小的改變、默默地潛移默化,「十年之後你會發覺,咦?我家變成一個藝廊了!」藝術生活化的影響不僅止於日常,更長遠地延伸到社會層面,美的事物是會帶來正面幫助的,像是已被大眾議論多次的台北街景,「你能說有美感嗎?我們不能因為破罐破摔就這樣過。製造和創造差別非常大,要從被動到主動地去營造出那個環境,這需要長時間改變,但這是可以扭轉的。」

延伸閱讀>> 讓攝影融入日常!專訪明星御用攝影師林炳存:「我每天的功課就是拍照,這是一個好習慣!」

延伸閱讀>> 讓攝影融入日常!專訪明星御用攝影師林炳存:「我每天的功課就是拍照,這是一個好習慣!」

創作是從自身經歷長出的赤誠

面對創作,蘇益良認為必須「誠實、坦白」,因為不論什麼主題,最後談論的都還是自己,脫離自我表述的創作,那只能算是某種商業行為。他讓攝影作為表達自身意念的途徑,在此次為《Echoes of Hope》創作的《飯後甜點》系列中,便蘊含著他對人生和這世界的深刻觀察與反思,而將「希望」喻為漫長人生宴席中最後飯後甜點的來由,便起於四月初花蓮那場驚天動地的大地震。

背後的《窺世 Voyeurism》系列是去年的作品,蘇益良透過杯底視角消弭杯子的立體感,探討二元性中的矛盾,進而自省。(Photo Credit:MOT TIMES、Photography by 余松翰)

經歷過25年前的921大地震,蘇益良深知地震災害的恐怖,在4月3日上午7:58開始劇烈搖晃的當下,「我有哪些事情還沒完成?這輩子我該做什麼?人生的最後一分鐘我該做什麼?」這些對人生的叩問瞬間閃過了他的腦中,因為地震帶來的種種感觸,更使他回想起前幾年在倫敦皇家藝術學院看過的美國當代錄像藝術家Bill Viola的作品。

「當時展廳的人們屏氣凝神地盯著巨大的螢幕,畫面中是一個移動中的水面,中間有個東西在飄動,它越來越大、越發具象,最終有個聲音劃破沈寂的水面,那是呼吸的聲音。」蘇益良將地震當下的心情與彼時觀看Bill Viola作品的感受連結,他體悟到生命終有期限,「我很渴望那一口東西,而希望就是出水面呼吸到的那口氣。」

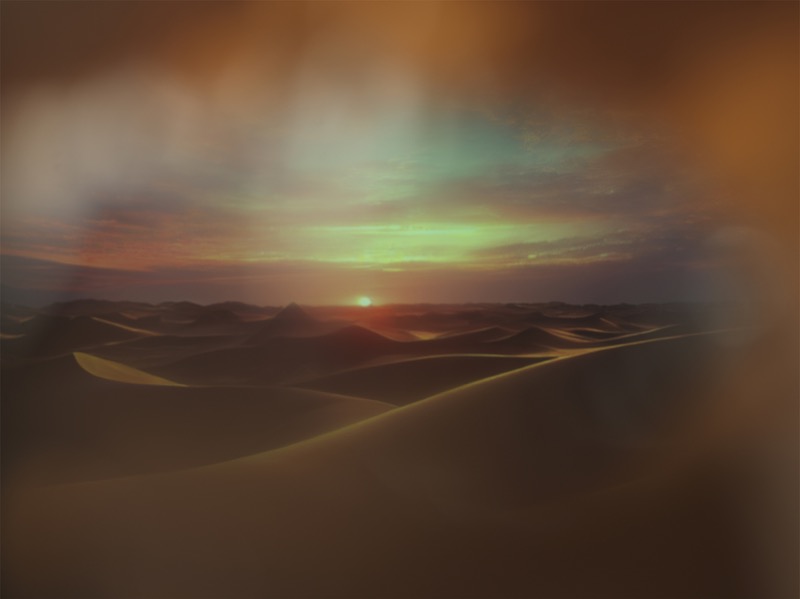

《飯後甜點》系列-〈20240501114432〉。(Photo Credit:蘇益良)

「當時展廳的人們屏氣凝神地盯著巨大的螢幕,畫面中是一個移動中的水面,中間有個東西在飄動,它越來越大、越發具象,最終有個聲音劃破沈寂的水面,那是呼吸的聲音。」蘇益良將地震當下的心情與彼時觀看Bill Viola作品的感受連結,他體悟到生命終有期限,「我很渴望那一口東西,而希望就是出水面呼吸到的那口氣。」

那要如何透過攝影表達出抽象的希望?小時候夢想其實是當船員的蘇益良,到世界多走多看是刻在骨子裡的念想,成為攝影師後他去到許多地方,「去年我去了四川甘孜的自然風景區稻城亞丁,在海拔4000多公尺高的地方呼吸真的感覺肺快爆炸,人生就是要去體驗這些東西,才是活著的意義所在」,所以他開始想人生若剩最後一年,還有哪裡想去?參考長輩在社群常發的「一生必去的十大景點」,他認真選出自己嚮往的未達之地,創作出屬於自己的美好希望。

用玩遊戲的心態謹慎勾勒希望

對於創作,蘇益良笑稱著只要沒生命危險就該去嘗試,認為自己始終用一種玩遊戲的心態去包裝想試的東西,分享完自己愛做測試後又突然揭露自己的MBTI,「我是INFJ!是很稀有的INFJ-A!」驚訝於大師的時髦之餘,也馬上理解到蘇益良的「玩」,可是帶有謹慎之心的。

在《飯後甜點》系列中,他為呈現真的很想去的地方,有儀式感地用可接數位機背的底片機Hasselblad 503CX拍攝了數位和底片版,在共四天的拍攝期中,一天天實驗試錯,最終拍到了他所想要的畫面。照片上那迷離的夢幻效果,是他當時被地震震醒,半夢半醒間的影像轉譯,他以電影《潛水鐘與蝴蝶》中因遭遇變故而僅能用左眼皮與他人交流的男主角為靈感,仔細觀察自己的眼皮形狀,有點淚水時的景象又有何不同,最後將模擬眼皮的特製紙片置於相機前,創作出這種瞇著眼般的視覺效果。

在《飯後甜點》系列中,他為呈現真的很想去的地方,有儀式感地用可接數位機背的底片機Hasselblad 503CX拍攝了數位和底片版,在共四天的拍攝期中,一天天實驗試錯,最終拍到了他所想要的畫面。照片上那迷離的夢幻效果,是他當時被地震震醒,半夢半醒間的影像轉譯,他以電影《潛水鐘與蝴蝶》中因遭遇變故而僅能用左眼皮與他人交流的男主角為靈感,仔細觀察自己的眼皮形狀,有點淚水時的景象又有何不同,最後將模擬眼皮的特製紙片置於相機前,創作出這種瞇著眼般的視覺效果。

綜觀《飯後甜點》系列的八幅作品,都是帶有獨特氛圍的壯麗之景,其中充斥著蘇益良對該地的想像。像是〈20240501115333〉的富士山,「我一直很渴望去富士山,今年三月甚至還訂了山腳下河口湖的Glamping住宿,就是要在這風景前醒來時,會有背景音樂出來的那種,但剛好就沒去成!」蘇益良邊舉著雙手邊啦啦啦地哼著宏偉的交響樂,彷彿人已置身那絕景之中;又或是〈20240507133112〉銀河星空下的烏蘭巴托,「前陣子我住上海時,在一個冷天騎著自行車邊唱著一首蒙古名曲《烏蘭巴托的夜》,其中有句歌詞是『烏蘭巴托的夜,那麼靜那麼靜,連風都聽不到』,當下感受到自由的同時,也開始好奇烏蘭巴托真的有如此安靜嗎?」每一幅作品中,都投射著蘇益良與自己相處時的人生片刻。

《飯後甜點》系列-〈20240501115333〉。(Photo Credit:蘇益良)

讓創作成為人生的提問

在這資訊爆炸時代,充斥於社群的懶人包、濃縮的快電影,都是我們當代人共同面臨的問題,當快速的網上瀏覽取代實地遊覽,所見而獲得的喜悅是真實的嗎?有感於此,蘇益良認為每個人都某種程度地活在一個虛假的世界中,他所創作的《飯後甜點》系列除了埋藏他的想望,也隱含了他對世界的敏銳觀察,「科技的進步,應用在藝術創作上都是好事,但我們必須保有批判性的思考,我這個系列其實也在探討影像的真實,即使我用純攝影的手法創作,最後的影像就是真的嗎?」像是哲學命題忒修斯之船,當為了維護而逐漸替換船上的構件,直到沒有原來的構件存在,那這艘船還是原來的那艘嗎?「這是一件很妙的事,我今天拍的東西它是一個虛擬,它是真是假?我都不知道。」

回歸到創作主題所探討的希望,對生命有深刻感悟的蘇益良以喜愛的金句「沒有過去、沒有未來,我們只有不斷重複的現在」作為提點,對接續的人生懷有期盼的同時,更重要的是重視當下,即便多數人皆如薛西弗斯日復一日重複地推著巨石,但我們仍要同卡繆在《薛西弗斯的神話》中所說的,必須想像薛西弗斯是幸福的。

「我每天都在想的,就是下一餐要吃什麼」,蘇益良覺得認真活下去才是真的。認真活好每個看似重複的人生片刻,便會發現其中的不同之處,當下衍生出的「問題」便是創作的養分,此次的《飯後甜點》系列便是他對自己人生和社會的叩問,攝影作為一種當代藝術,對蘇益良來說像是提問的工具,或是給自己答案的手段,「我最近發現一個真的超級有趣的問題,還在想如何透過影像去呈現,要怎麼玩」反問他是什麼樣的問題? 蘇益良神秘兮兮地回道「還不能講」,留下一道未解的謎題,待人從他未來的作品中探尋解答。