花東新藝文地標「江賢二藝術園區」:創作、自然與建築交融的靈感之境,亮點空間一次看

歷經多年籌備,坐落台東金樽、能沈浸於大自然之美中的「江賢二藝術園區」將於3月15日正式開幕!園區由藝術家江賢二攜手建築師林友寒設計,在自然環繞的幽靜場域中,打造出東台灣的新藝文地標。

「我始終相信,藝術可以淨化人心。」——江賢二

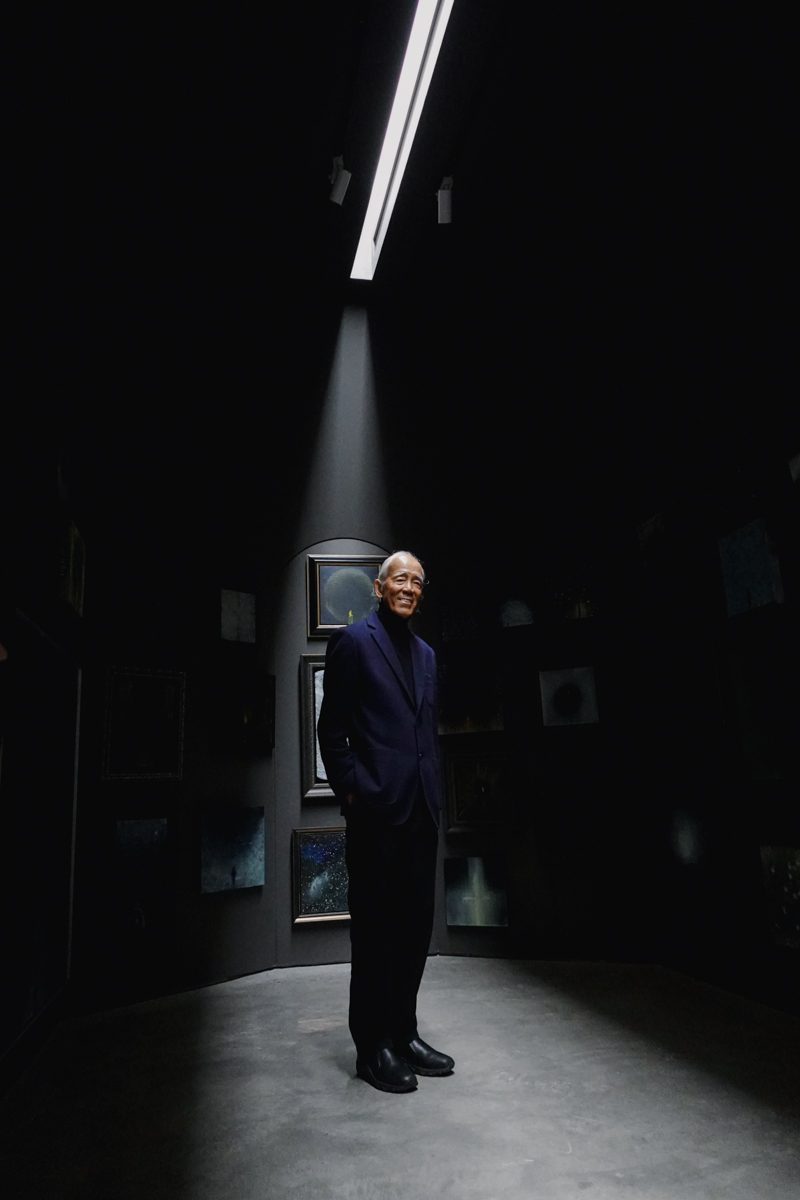

1942年出生於台中的藝術家江賢二,早期畫風灰暗,反映著苦澀 的生活及對藝術的極致追求,畫到40歲才真正認可自己「畫家」的身份。返台後,他陸續創作出《百年廟》及《銀湖》等代表作;晚年定居台東,受大自然啟發,畫風轉為明亮奔放,近年更能從創作感受到前所未有的自由,持續探索土地、藝術與色彩的可能性。

「江賢二藝術園區」將於3月15日開幕。(照片提供:江賢二藝術文化基金會/攝影 Studio Millspace)

藝術家江賢二。(© 江賢二藝術文化基金會)

花東新文化地標,從個人創作空間到公眾藝術園區

1980年代旅居紐約長島的East Hampton時,江賢二擁有一間小畫室與五英畝的地,這段經歷在他心中埋下了一個夢想——讓更多人能如他般,有機會從大自然的美中獲得啟發。2008年,江賢二定居台東後,結識了公益平台文化基金會董事長嚴長壽,隨著兩人日益熟識,這個夢想開始萌芽,他們決定為花東打造一座國際級的文化地標,讓這片土地與世界對話。

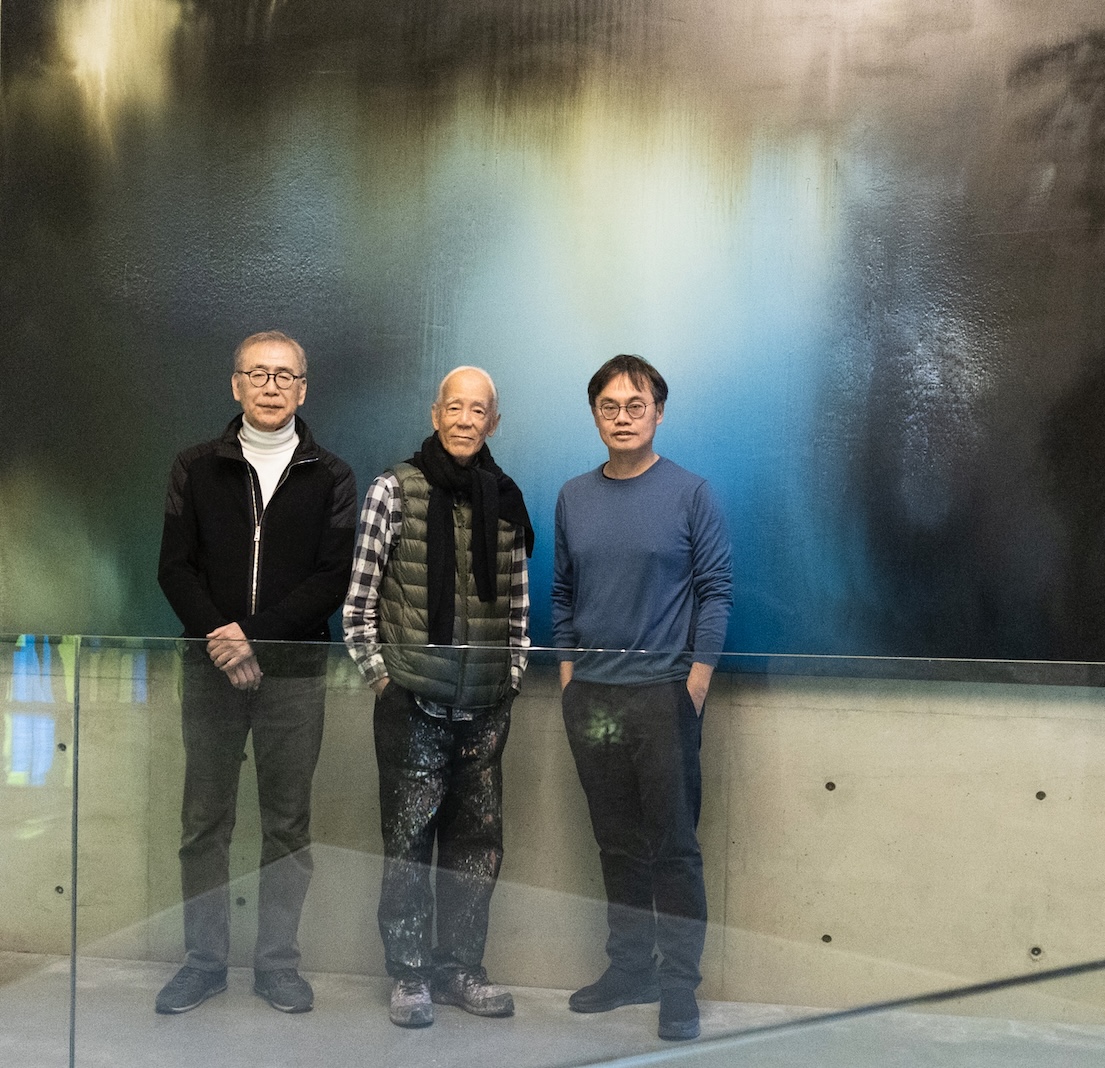

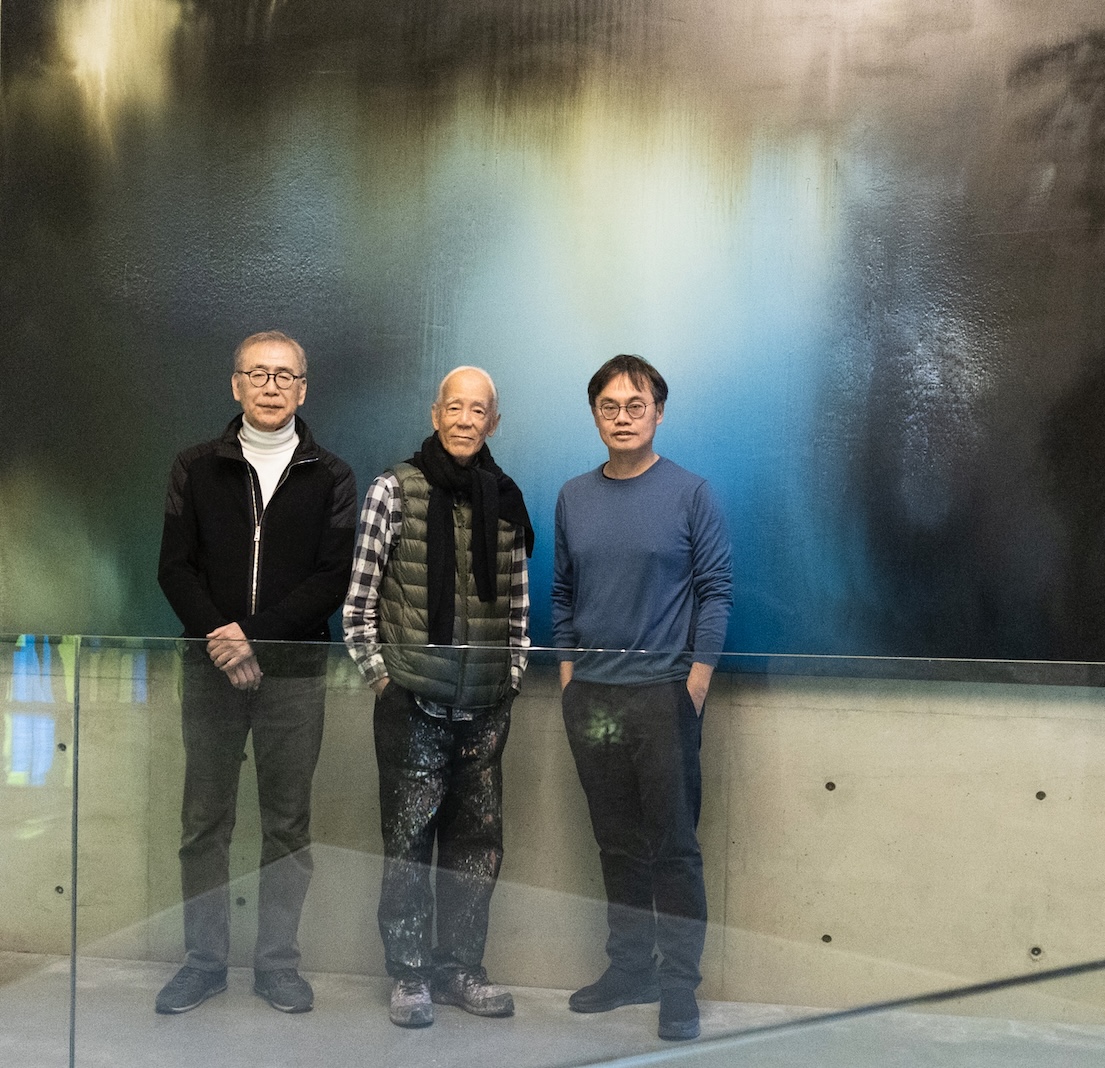

由左至右:建築師林友寒、園區共同發起人嚴長壽、藝術家江賢二、策展人南條史生、協同策展藝術家紀嘉華(© 江賢二藝術文化基金會)

歷經十年籌備,打造園區的計畫攜手於台灣與德國兩地執業的林友寒建築師,將江賢二原本位於台東金樽的鐵皮舊畫室,逐步擴建成「江賢二藝術園區」,並邀請園區共同發起人嚴長壽擔任館長。這座台東新藝文據點,在各方贊助者的支持下逐漸成形,3月15日將迎來正式開幕,江賢二以前認為自己做藝術對社會沒貢獻,在看見美麗的園區落成後,也終於舒了心說道「我終於不是一個沒有用的藝術家」。

5棟獨特建築與自然之美交融的藝術之境

一開始在描繪園區藍圖時,江賢二便希望將整體環境融入設計,打造一個不只是展示藝術品,而是能充分發揮大自然之美的場域,因此,園區規劃首重自然地景。共五棟建築物以小量體,依海岸山脈的坡度融入環境的紋理;建築材質則以低調的清水模混凝土為主,每一棟均引進自然天光,與周圍景致相互呼應。

江賢二藝術園區的建築本身也是件藝術品,與周遭的自然綠意與光開啟一場美的對話。(照片提供:江賢二藝術文化基金會/攝影 Studio Millspace)

建材以低調的清水模混凝土為主,天氣好時在日光的照射下會產生饒有趣味的建築表情。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

江賢二因為喜歡多肉植物,便於明門廣場一角設置了能適應台東天氣的仙人掌花園,一旁建築牆上也懸掛著三盆多肉植物,彰顯其不太需要照顧的特性。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

訪客進入狹長型的園區,首先會先看到「恭源接待中心」和第三展覽廳「承翰館」,兩棟建築的屋頂採用江賢二偏愛的耐候鋼,隨著時間的鏽蝕,將呈現非常深邃的紅棕色。此一設計靈感來自江賢二近20年前的鋼雕作品〈13.5坪〉,這取自農具室(農業資材室)法定面積的鋼雕,本來是他所想像的住家原型,但當年無人敢承接這件沒有直角、造型前衛的建案。

恭源接待中心 & 承翰館以江賢二雕塑作品〈13.5坪〉為原型(照片提供:江賢二藝術文化基金會/攝影 Studio Millspace)

訪客進入狹長型的園區,首先會先看到「恭源接待中心」和第三展覽廳「承翰館」,兩棟建築的屋頂採用江賢二偏愛的耐候鋼,隨著時間的鏽蝕,將呈現非常深邃的紅棕色。此一設計靈感來自江賢二近20年前的鋼雕作品〈13.5坪〉,這取自農具室(農業資材室)法定面積的鋼雕,本來是他所想像的住家原型,但當年無人敢承接這件沒有直角、造型前衛的建案。

最後在樂於接受挑戰的建築師林友寒加入下,〈13.5坪〉被放大為20倍,形塑出27公尺高的承翰館,「江老師的作品本身就具有空間性,他並不需要別人的美學意見來設計『代表他的建築』,我們所做的就是讓建築變成老師的筆畫之一」,林友寒表示自己很享受去實現想像的可能性,並強調光在空間中的重要性,「我們從老師的生活經驗出發,精神性的建築可以讓觀者看畫時去創造沈澱,光線在其中也成為一種主角,去引導觀看。」

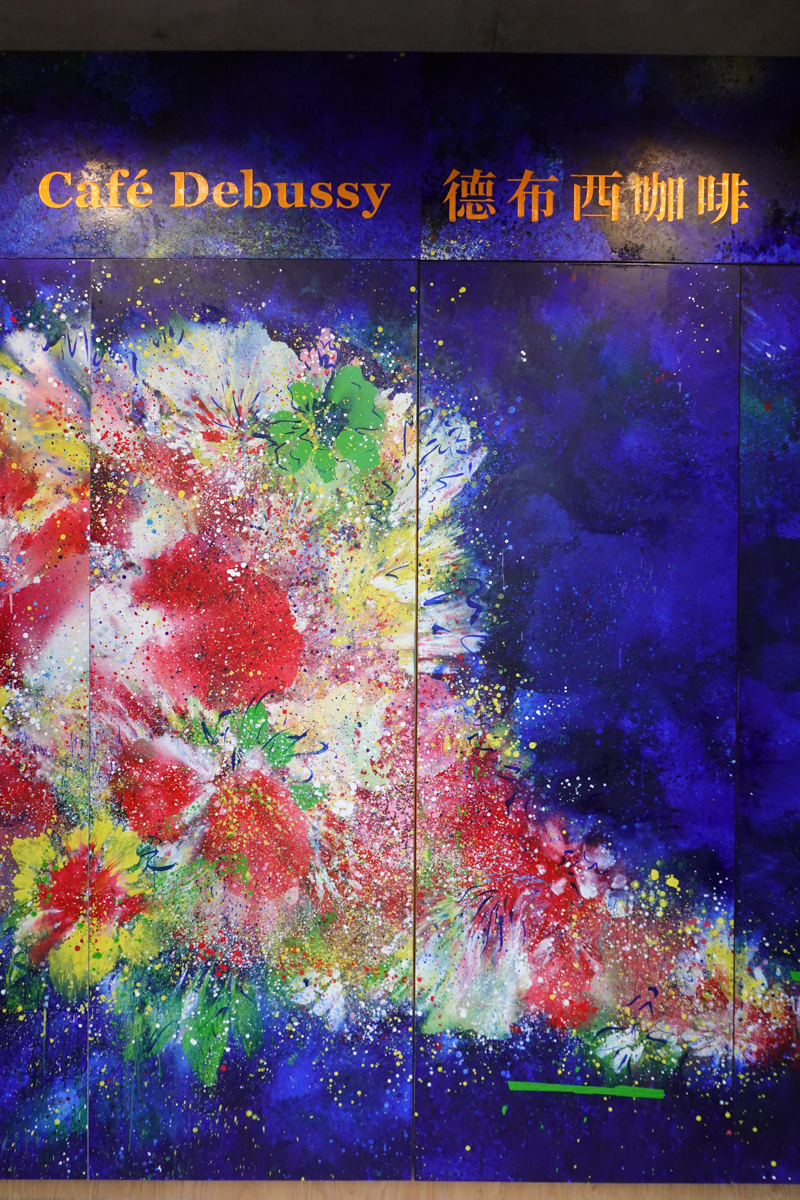

接著從承翰館一旁的廊道走,便能抵達建於坡上的「筑弘亭會館」,其二樓將作為私人接待空間,一樓則是以江賢二所喜愛的音樂家德布西取名的咖啡廳,訪客在此能邊眺望絕美的台東藍,邊舒適地享用咖啡餐點。離開會館、再往園區深處走進,經過《銀湖》系列妝點的廊道,依序抵達的則是第二展覽廳「勤誠館」、冥想空間「靜池」,以及第一展覽廳「信義館」,江賢二的藝術、時間與光就在不同的空間中融合出難以名狀的氛圍,讓人不禁沈浸其中。

開幕大展呈現江賢二橫跨半世紀的創作歷程

活躍於國際藝術界、現為日本森美術館特別顧問的藝評家南條史生(Fumio Nanjo),十年前曾訪問過江賢二的畫室,2022年再度參觀了台東美術館舉辦的江賢二個展,他在山海之間的園區、工作室之間,深刻感受到江賢二的生活如何與其藝術融為一體。

左至右:策展人南條史生、江賢二,以及協同策展的藝術家紀嘉華。(© 江賢二藝術文化基金會)

江賢二藝術園區的開幕大展《光、美與淨化》,便請到南條史生策劃,他以「追尋自由」、「音樂與自然」、「精神性與希望」為核心,呼應江賢二創作裡最重要的元素──光,為觀眾創造一趟美之旅,體驗江賢二在不同生命階段的心境流轉。

三個展廳涵蓋了江賢二從紐約早期到近年的作品,展示了橫跨半世紀的創作。大部分展廳的不規則空間,其尺寸和形狀對南條史生來說是策展上的最大挑戰,像是信義館整體上明亮開闊,勤誠館則有個很暗的小展間,要放什麼作品、如何擺放都需要花心思琢磨;而每個展廳透過新舊作互相的搭配展示,也開啟一場時間的對話,在那對比之中都能看出江賢二一直以來不變的創作本質——「充滿了愛」。

從藝術家的私人工作室轉變為公眾的場域,南條先生認為,園區開啟了一個「歷史的起點」,這個場域裡有十幾年來江賢二創作與生活的軌跡,從今而後,訪客的參與將與園區共同寫下新的歷史篇章。

為下一代種下美學種子,為明天創造希望

今年83歲的江賢二,依懷抱著許多天馬行空的點子,每天持續創作,並以園區為舞台,向大眾分享他的藝術觀。漫步於園區的各個空間,不僅能在園區內的咖啡廳「德布西咖啡」眺望太平洋,更能從江賢二所創作的光線、空氣、大海與植物中,感受蘊藏其中的獨特美學與創作能量。

江賢二深信藝術能讓這世界變得更美好,「沒有藝術這世界一定很無聊」,他說。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

靜池,天氣好時從某一個角度可看到綠島。(© 江賢二藝術文化基金會)

「讓每一個小朋友從小接觸藝術,台灣下一代的美學涵養一定可以不一樣。」江賢二打造園區的初心,也將體現在對每一位來客的款待,與大家分享這份美好,「我希望所有人,來到我們在台東這個大環境裡精心建構的園區時,每一個人都會感覺非常幸福,覺得有很多美好的事情發生,對自己、對明天、對這一塊土地的希望,一定明天會更好。」

江賢二藝術園區

地點|台東縣東河鄉金樽132-2號

日期|2025年3/15開幕,週三至週一(週二休園)

時間|10:00-17:00(最後入園 16:30)

開幕展《光、美與淨化》|3/15-9/28

開幕展《光、美與淨化》|3/15-9/28

參觀方式|預約制