臺史博《寫生的故事》展期最終倒數!走進陳澄波與張捷的時代風景,展出逾 500 件文物、復刻藏畫密室

臺史博推出陳澄波特展「寫生的故事」展期將進入最終倒數,展至 3/1!展覽從寫生精神出發,帶領觀眾走進陳澄波與其妻張捷的創作與生活,重新看見他充滿生命力的人生與其所處時代的風景。

2025 適逢陳澄波誕辰 130 週年,國立臺灣歷史博物館與陳澄波文化基金會、中央研究院臺灣史研究所攜手推出特展「寫生的故事:張捷、陳澄波與其時代風景」,以「寫生精神」為核心,帶領觀眾走進這位藝術家充滿生命力的一生,重新認識他幽默風趣、積極投入公共事務的多面樣貌。而該場展覽近期進入最終倒數,將於 2026 年 3 月 1 日閉展,若還未觀展的讀者們可以把握最後一週時間。

在歷史將他定格為二二八事件的受難者之前,陳澄波是一位以畫筆回應時代、關懷社會的藝術行動者。這位人稱「波哥」、成長於嘉義的前輩畫家,視梵谷為偶像,筆觸拙重濃烈卻不失細膩,畫裡總流露對這片土地的深情凝視。他不僅活躍於藝術創作,也長年致力於推動臺灣美術教育,始終相信藝術不只是美的表現,更是推動社會進步的重要力量。

逾500件展品、228事件重要文物完整呈現

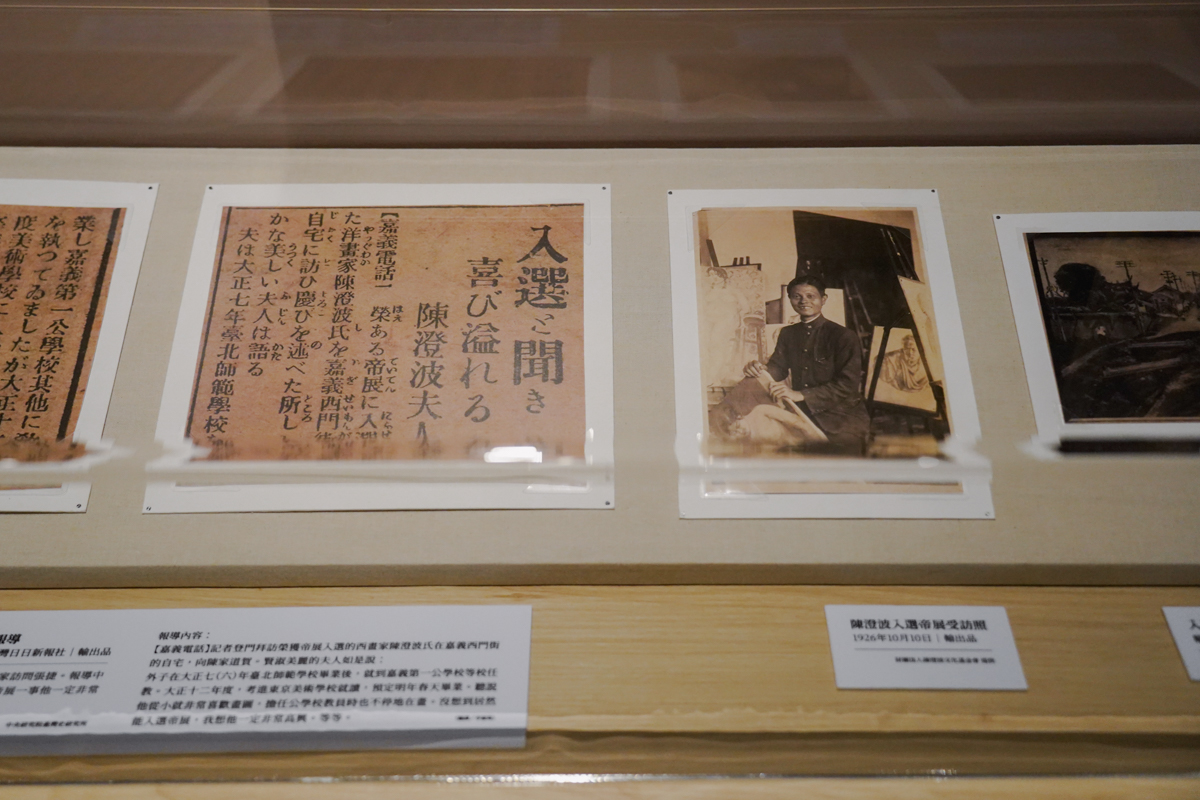

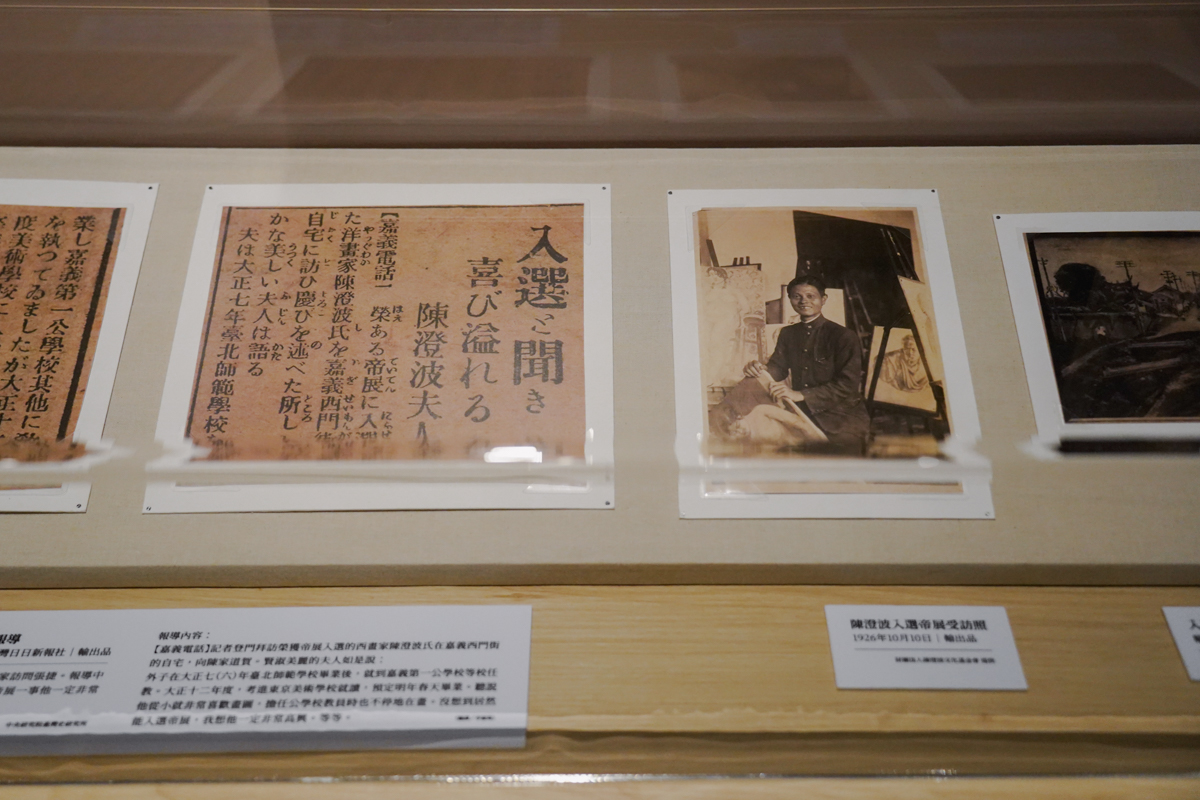

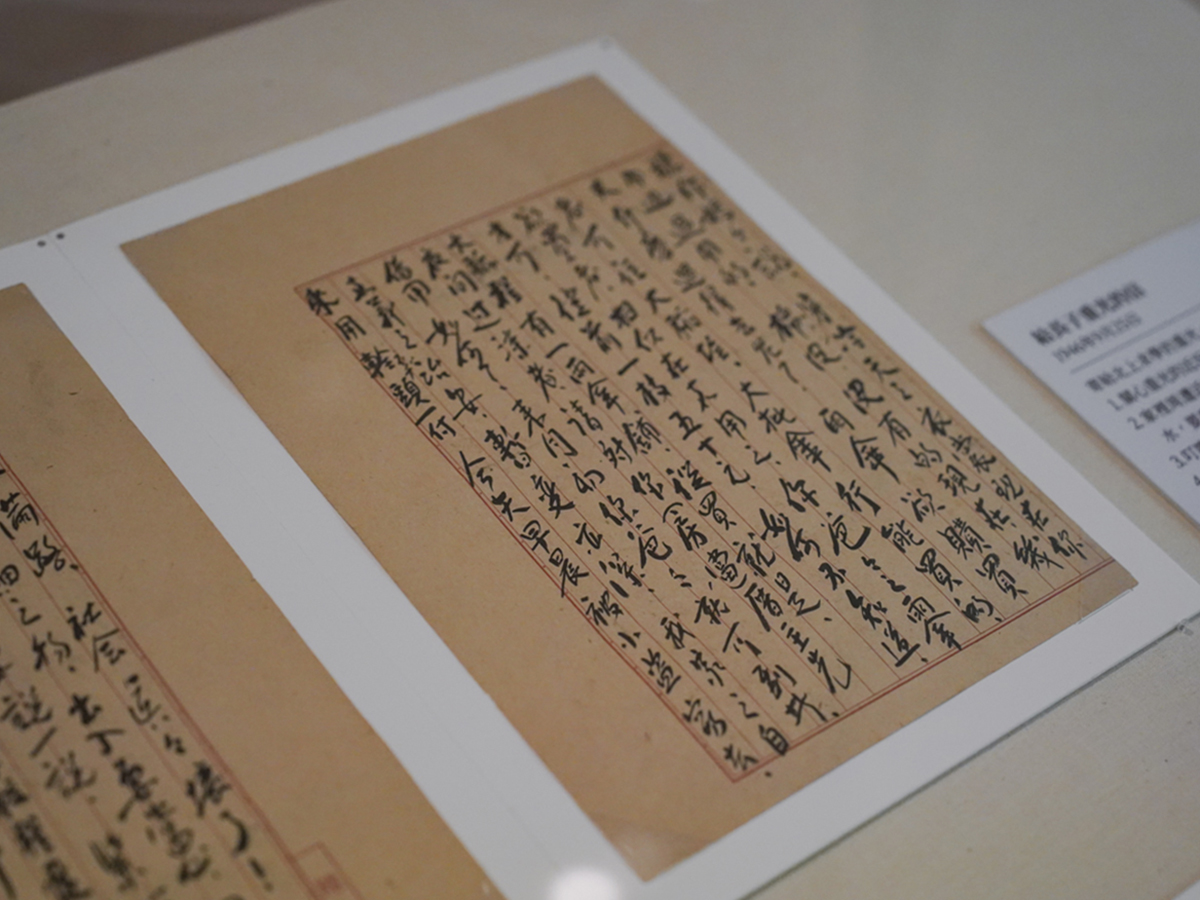

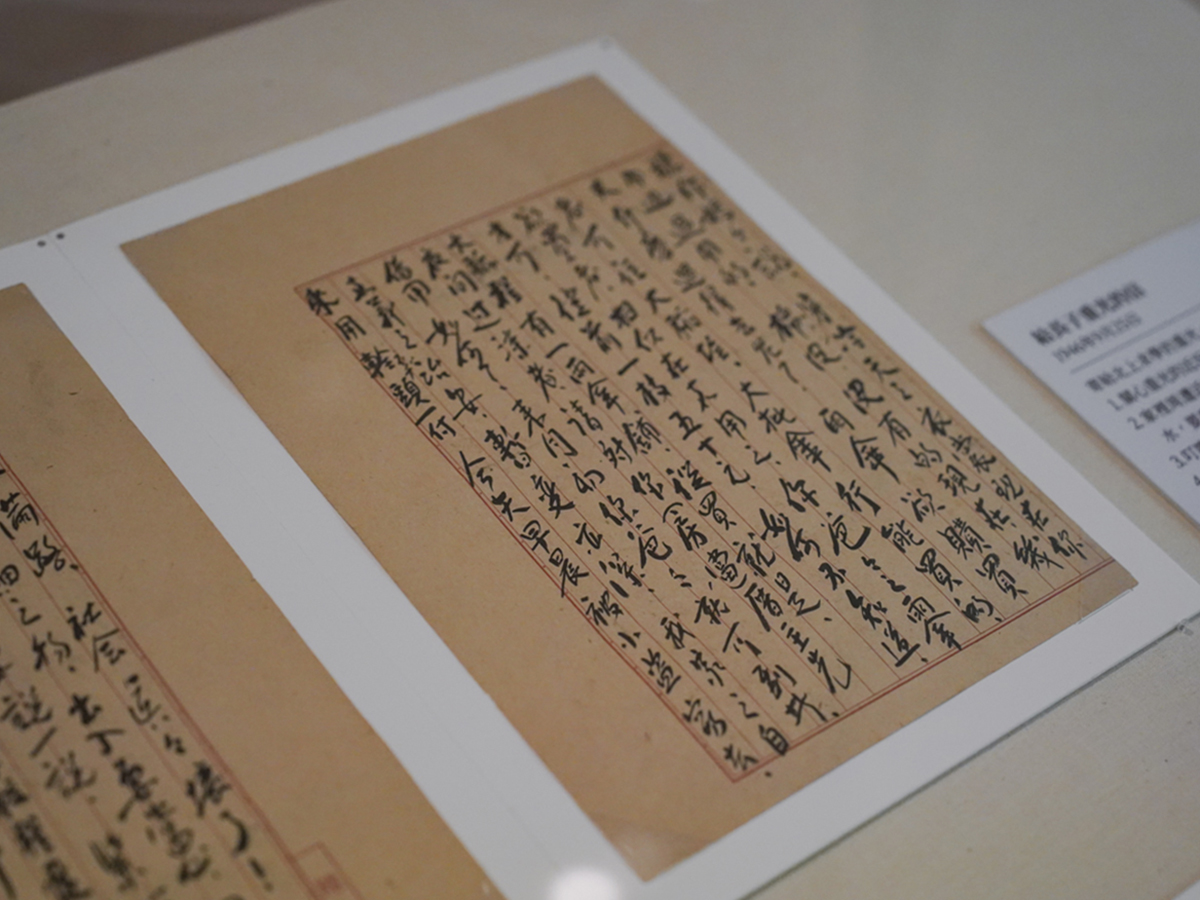

本次特展為首次有系統且大規模的展出陳澄波家屬慷慨捐贈予臺史博逾500件文物,展品除了包括陳澄波的遺書、受難當日所穿衣物、遺照玻璃底片等二二八事件重要文物,也緊扣陳澄波與其家人的珍貴史料,包括《我的家庭》、《小弟弟》、《祖母像》、《初秋》及《千古不休》等與家庭主題的作品,並特別聚焦其妻張捷,勾勒出她作為伴侶與母親的堅毅與深情,進而呈現一個藝術家與其家庭的情感紋理,帶領觀者領略時代氛圍。

展覽以寫生精神循序漸進,從藝術家的人生歷程延伸到觀者自己與台灣歷史的連結。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

繼去年的「跨.1624:世界島臺灣」之後,「寫生的故事」不僅是臺史博2025年度大展,也是正式啟動「第二期擴建」計畫後的首檔特展。本次展覽以「由死到生」,從「隱藏到再現」的敘事軸線,規劃為6大單元,揭示陳澄波的生命歷程。

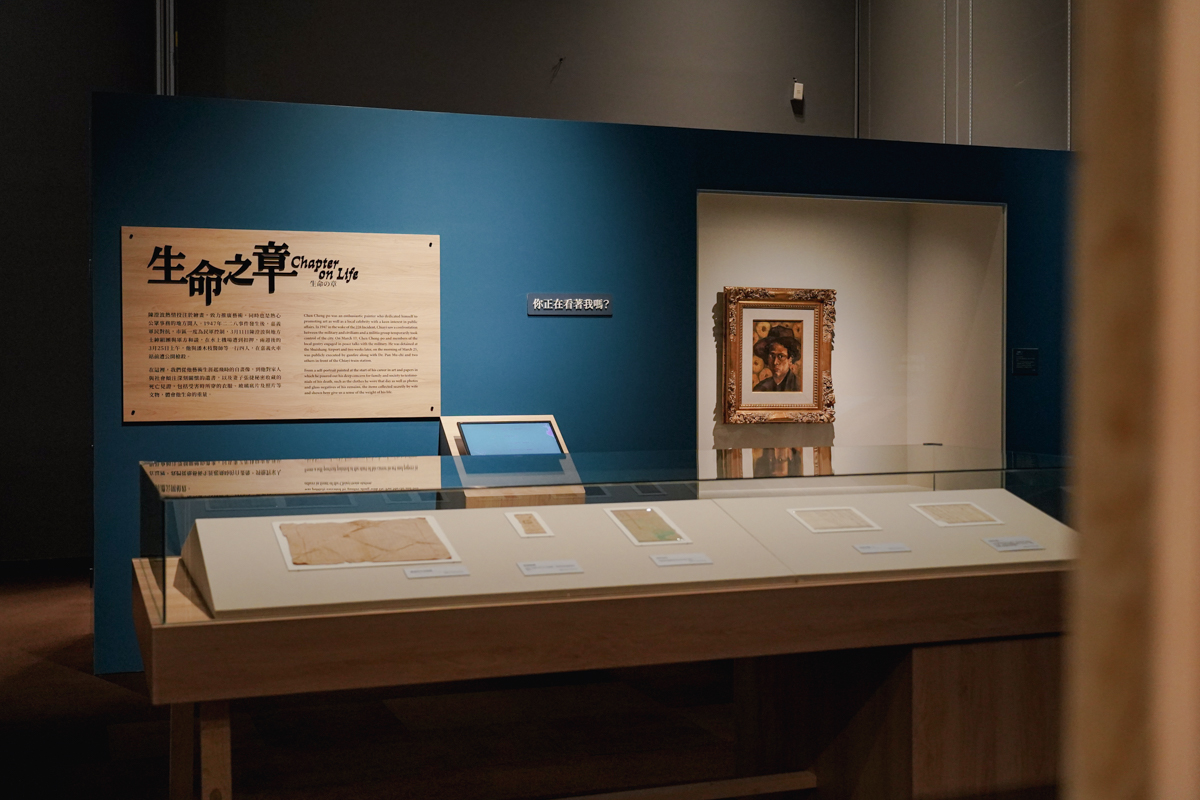

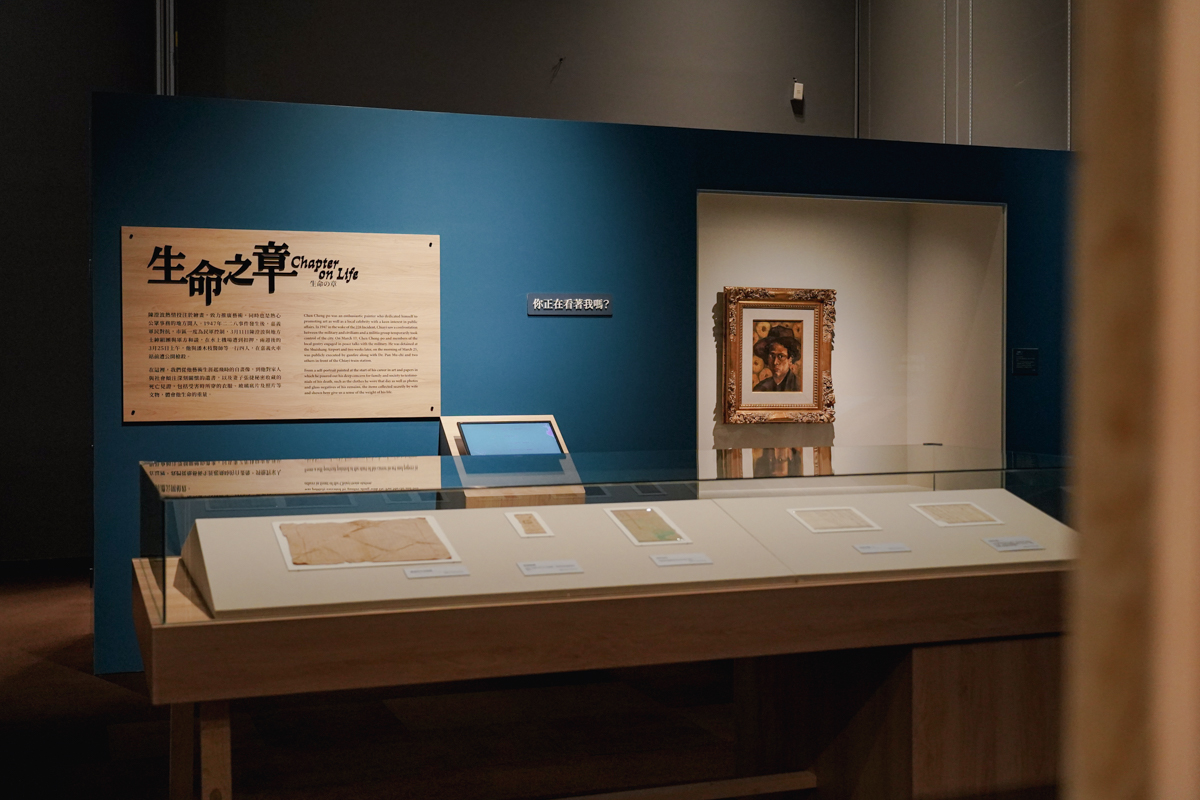

一、生命之章

熱情投注於繪畫,致力推廣藝術的陳澄波,同時也是熱心公眾事務的地方聞人。1947年二二八事件發生後,嘉義軍民對抗,市區一度為民軍控制,3月11日陳澄波與地方士紳組團與軍方和談,在水上機場遭到扣押,兩週後的3月25日上午,他與潘木枝醫師等一行四人,在嘉義火車站前遭公開槍殺。

陳澄波最著名的自畫像,那背後像是向日葵的黃色圓圈彷彿是對偶像梵谷的致敬,也像是訴說土地情感的台灣鳳梨意象。這幅自畫像在波哥遭殺害後,被陳家人擺在神桌供奉超過半世紀。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

此次特展完整呈現陳澄波於二二八事件受難時的相關文物,包括有彈孔穿過的衣物。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

此單元展出波哥最為著名的自畫像、他對家人與社會傾注深刻關懷的遺書,以及妻子張捷秘密收藏的死亡見證,包括受害時所穿的衣服、玻璃底片及照片等文物,每個物件都能感受到他生命的重量。

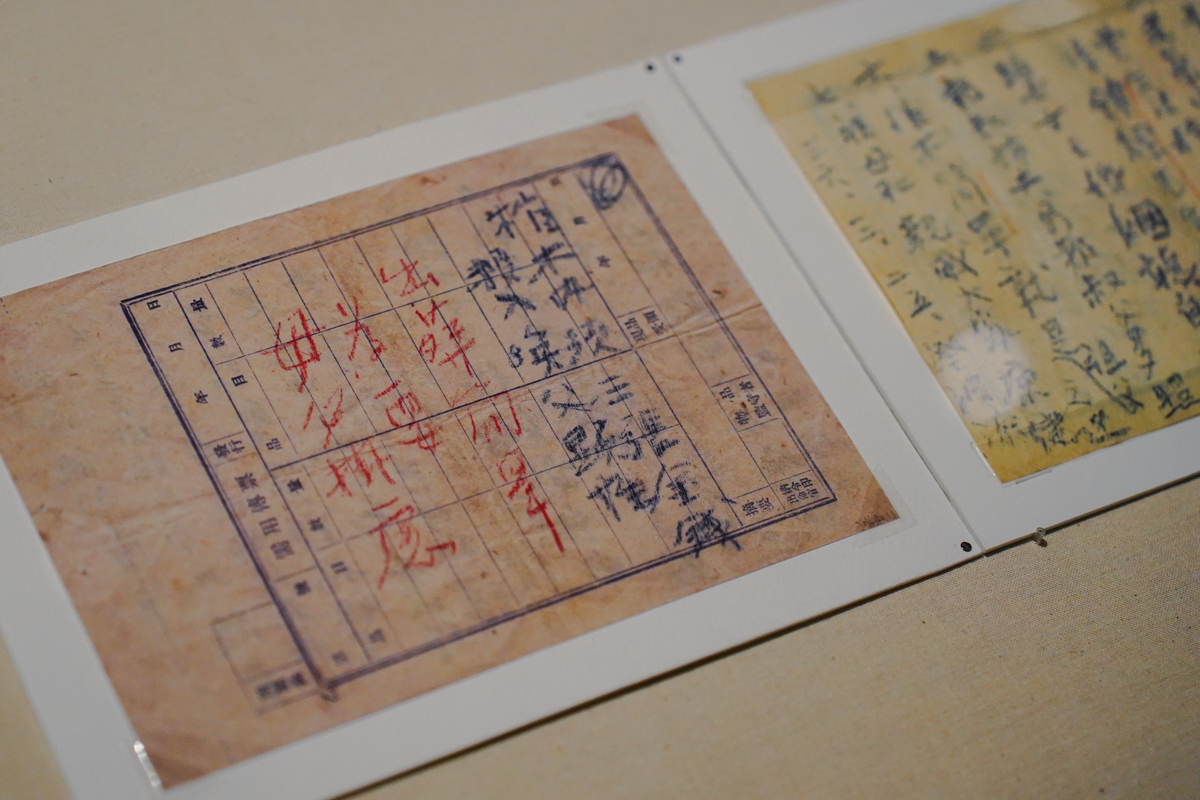

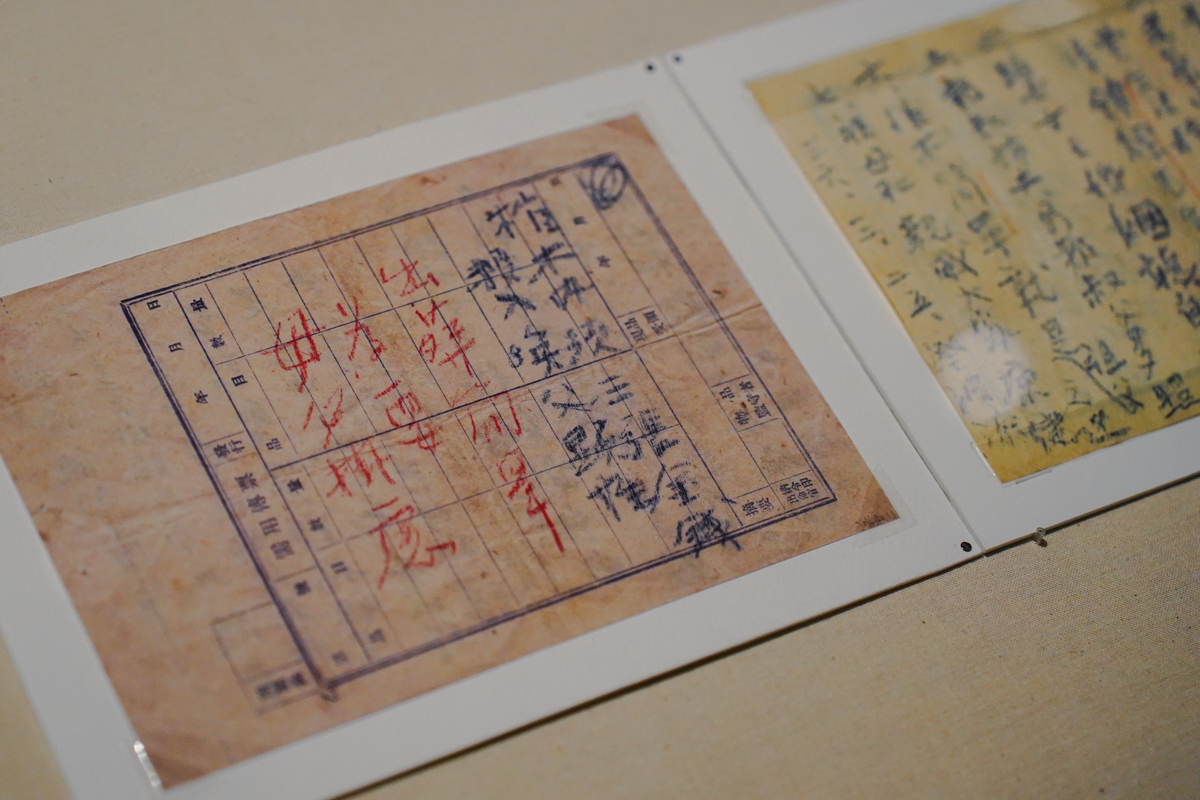

陳澄波被槍殺當日所寫的遺書,透過數位化整理能理解那些潦草字跡中,他作為一位畫家、丈夫、父親與社會關懷者,在人生最後的深情與堅持。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

紅字為「出葬簡單為要,毋必掛慮」。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

展區展出波哥的遺體玻璃底片和沖洗照片,這也是陳澄波與張捷兩夫妻最後的合照。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

二、半樓仔頂的秘密

嘉義市蘭井街與國華街口的「咱台灣人的冰」,不僅是在地的知名小吃,也是陳澄波故居舊址。這間縱深2.5公尺、內部搭建閣樓的淺型街屋,地坪約莫12坪,在半樓仔頂的10坪大空間裡,曾藏有張捷畢生的珍藏,當中有陳澄波的所有畫作、照片書信、各式文件、繪畫用具,見證著張捷年輕時的回憶、兩人共組家庭的成長發展軌跡,以及陳澄波熱情參與社會的痕跡。

(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

展區再現了陳澄波故居的閣樓空間,戒嚴時期張捷與家人就將波哥的作品和物件藏匿在那般狹小的空間中。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

1993年張捷離世後,由長子陳重光持續守護父親遺物,終見二二八事件的平反。然而,歷經長年的捲曲與疊壓,許多畫作和文物因此受損、蛀蝕。展區特別復刻張捷收藏文物的狹小閣樓「半樓仔頂」,讓觀眾能親身體驗張捷當時所面臨空間窘迫、環境潮濕與蟲害等困境,也讓觀眾更能具體瞭解這批臺灣的重要文化資產,是如何被保存下來,藉由專業修復逐漸恢復風采。

(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

三、超級藏家——張捷

陳澄波的太太張捷,不只是「藏畫的人」,她還珍藏了各項承載家族記憶的物件。她的嫁妝、織品、刺繡用品,及親近家人的文件器用、生活物件,也收存在閣樓的各個角落,可以想見她的善於收納、以物念情。1899年出生的張捷,成長於舊傳統與新時代思想並存的時期,也恰逢臺灣摩登文化的開端。從她的個人收藏,可以看到一名女性的成長,及其時代風景的轉變。

展覽也聚焦張捷作為一位女性、伴侶與母親的角色。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

展區除了展出張捷所做的織品,也敘說她與陳澄波的夫妻故事。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

四、咱的家庭

將近30年的婚姻生活,夫妻兩人「張捷主內、陳澄波主外」,組成為藝術努力的家庭。留學日本、任職上海,奔波各地寫生籌辦活動的陳澄波,會挑選明信片、寫信給孩子,也為家人和他們的住居留下許多畫作。觀看這些家人間的作品、書信,寫實又溫暖,能感受到一家人的流轉、成長和濃厚的情感。

陳澄波描繪從蘭井街故居的陽台望向溫陵媽祖廟的景色《初秋》,展區還搭配雞啼鳥叫、掃地聲、腳踏車聲等街區環境音,營造畫中的氛圍。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

特展扣緊陳澄波與其家人,展出了描繪人物、家與家庭主題的油畫、速寫及膠彩畫等作品。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

陳澄波在國外常會寫明信片給孩子,展覽展出多件他與家人間的書信。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

五、街道上的畫家

陳澄波熱愛寫生,街道就是他的畫室,從張捷珍藏多年的畫具,可想像他帶著畫具、畫布、背著畫架前往寫生路上的樣態,他甚至會詢問路過民眾的看法,開放式的繪畫生活,直接啟發許多後輩對藝術的興趣。在張捷蒐藏的陳澄波照片、文獻當中,也可以看見陳澄波在繪畫以外的樣貌。他積極串聯美術界人士,為臺灣文化整體的發展努力,更始終對社會懷抱高度的熱情與關懷,戰後更參選嘉義市參議員,投身政治工作。

波哥的畫作用具以及他向東京文房堂郵購水彩顏料的訂單。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

陳澄波精彩的寫生作品《嘉義街景》。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

六、為世界留下的

展區的最後,透過互動裝置邀請觀眾思考個人如何參與歷史的書寫。如果沒有張捷與家人持續保存這些畫作與文物,這段屬於藝術與臺灣的故事或許早已散佚。也因此,策展團隊希望觀眾能在這裡停下腳步,思索自己願意為家人、為自己、為這個時代留下些什麼。

展覽透過互動體驗,讓觀眾留下自己的故事。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

以寫生為徑,看見屬於臺灣的生命故事

透過臺史博策展團隊對畫作、文物書信與影音資料的整合梳理,觀者得以更貼近陳澄波與張捷一家三代的奮鬥故事,看見他們在時代浪潮下彼此扶持、勇敢前行的姿態;展覽呈現的不只是陳澄波的個人生命經驗,更映照出一段關於臺灣社會記憶的集體故事。在那些充滿溫度的筆觸、字跡和文物中,我們看見那個時代臺灣人的堅韌與生命力,也得以了解屬於我們自己的歷史與文化。

臺史博二樓常設展「斯土斯民-臺灣的故事」中的「走向民主這條路」展區。(Photo Credit:MOT TIMES;Photography:Kura Yang)

看完四樓「寫生的故事:張捷、陳澄波與其時代風景」特展後,不妨順道走訪二樓常設展「斯土斯民-臺灣的故事」中的「走向民主這條路」展區,進一步認識更多與波哥相關的重要史料。此外,即日起至2025年8月31日止,憑國立臺灣博物館「走揣‧咱的所在」特展展期間的鐵道部園區門票或四館聯票票根,可免費參觀臺史博。欲知更多展覽相關活動詳情,可關注臺史博官方網站及臉書。

寫生的故事:張捷、陳澄波與其時代風景

展期|即日起至2026年3月1日

時間|週二至週日09:00-17:00(每週一公休,逢國定假日、政府公告之天然災害停止上班日或活動則另於官網公告)

地點|國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第2特展室(臺南市安南區長和路一段250號)