臺中市立美術館12月開館!SANAA打造通透文化複合空間、首展《萬物的邀約》等亮點一次看

中美館將於今年12月隆重開館!首展《萬物的邀約》集結全球逾70位藝術家,並揭曉兩件國際級公共藝術委託創作。由SANAA打造的綠美圖,結合美術館與圖書館空間,將一同共構藝術、自然與知識交匯的文化新據點。

歷經10年籌備建造,備受期待的臺中市立美術館(中美館)將於今年12月正式開館!首展《萬物的邀約》今日(7月10日)首度揭示策展理念與首波參展藝術家名單,並公布兩件大型國際級藝術家委託創作計畫。展期自2025年12月13日橫跨四個月至2026年4月12日,集結全球20國、逾70位藝術家,涵蓋中美館典藏、全新創作與國際重要借展作品,展覽以跨時代、跨文化的多元對話為核心,串聯藝術、自然與城市思維。中美館亦將以結合圖書館與美術館的嶄新複合建築「臺中綠美圖」為基地,展開藝術機構新典範,作為當代城市文化的重要節點與交流平台。

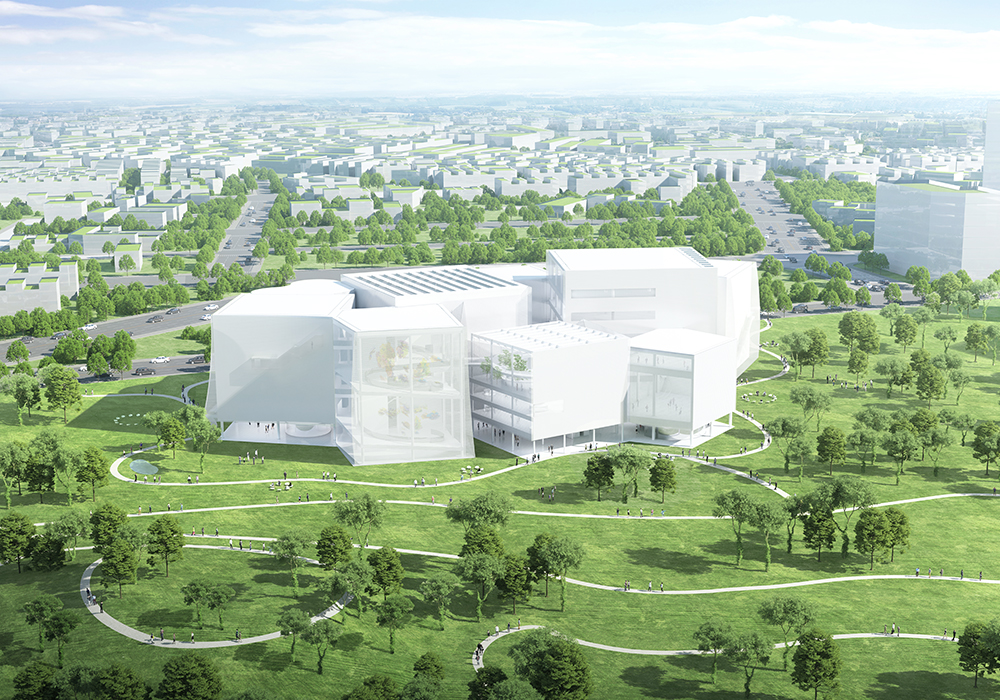

SANAA 操刀!中美館將成為匯集藝術、自然與知識的文化新據點

中美館坐落於臺中綠美圖內,該地標是由美術館與臺中市立圖書館總館兩館共構而成的全新文化基地,其建築群由國際建築團隊SANAA事務所操刀設計,亦是SANAA至今最大規模的建築專案,展現其標誌性的「輕盈通透與流動和諧的空間美學」。綠美圖整體由八棟建築量體共構,以螺旋狀分布,高低錯落,並透過多個通道串連各空間。而中美館內部規劃了五大展間,展覽空間總面積超過4,000平方公尺,並擁有全臺最高達27公尺挑高的大廳空間;館內同時設有空中花園「文化之森」、典藏庫房、教育推廣空間,以及商業服務空間如商店、咖啡館,形塑藝術與日常生活交融的文化場域。

中美館館長賴依欣表示,館舍的設計不只是單純的展覽空間,而是與周邊中央公園254公頃的綠地共同構築出藝術文化及會展場域,重新定義文化機構的邊界。其流動、穿透的空間語彙,讓藝術得以與自然生態緊密結合。美術館與圖書館將首度大規模整合視覺藝術與書籍、文獻藏品,以跨領域、跨學科的方式,建構出一座結合藝術、自然與知識交會的文化樞紐。臺中市政府文化局長陳佳君也強調,綠美圖體現臺中推動文化創新的政策視野,未來中美館將肩負三大願景:成為城市藝術地標、國際跨域交流節點,以及以藝術推動城市永續發展。

首展《萬物的邀約》,展開跨時空的藝術對話

中美館不僅僅是一個「白盒子」,而是一個討論人、萬物、生活間多層次聚合關係的場域。作為開館首展,《萬物的邀約》由中美館策展團隊攜手臺灣策展人周伶芝、美國策展人艾蕾娜·克萊爾·費爾德曼(Alaina Claire Feldman),以及羅馬尼亞策展人安卡·繆雷·金(Anca Mihuleţ-Kim)四方共同策劃。展覽核心概念從綠美圖所在的中央公園地景與城市關係出發,並呼應建築本身的流動性與開放性,串聯跨時代、跨文化創作者的多元觀點,探討人與萬物、自然與城市間的共生與聚合關係。

(左至右)臺灣策展人周伶芝(攝影:沈昇勳)圖片來源:策展人周伶芝提供/美國策展人艾蕾娜.克萊爾.費爾德曼(攝影:Isabel Asha Penzlien)圖片來源:策展人艾蕾娜.克萊爾.費爾德曼提供/羅馬尼亞策展人安卡·繆雷·金。圖片來源:策展人安卡·繆雷·金提供

策展人安卡·繆雷·金關注不同創作者如何透過身體經驗,創造療癒的藝術場域,探討人與萬物之間深層的連結;艾蕾娜·克萊爾·費爾德曼則指出,藝術家透過作品回溯人與萬物互動的歷史脈絡,揭示共處環境中權力如何潛移默化地傾斜。周伶芝則表示,展覽在人與非人之間的不同尺度中尋求複數的詮釋與敘事,透過「萬物」作為重新省視和對話的架構,試圖探索藝術思考行動的可能,以及回應連結的能動。

此外,策展團隊也將此次展覽視為呼應中部藝術史的重要契機,期待透過臺灣重要前輩藝術家與現當代創作之間的對話,映現世代對地景、土地與空間的多元感知與想像。館方坦言,面對如此龐大的量體與複合經營模式,營運挑戰不小,但同時也賦予藝術家與策展人極大的想像空間。

首波藝術家名單亮相!跨域創作勾勒全球視野

《萬物的邀約》展覽集結來自全球20國、逾70位藝術家,作品涵蓋中美館典藏、全新創作與國際重要借展,展現自然、時間與身體感知間的藝術對話。國際委託創作部分,包含波蘭藝術家卡洛琳娜·布雷古拉(Karolina Breguła)、韓國藝術家鄭素英(Soyoung Chung)、文勝鉉(Seunghyun Moon)、日本藝術家鈴木悠哉(Yuya Suzuki)、比利時藝術家阿德里安·提爾提奧(Adrien Tirtiaux)等。其中,阿德里安·提爾提奧將創作一件貫穿整棟建築的大型現地裝置,象徵地層記憶與時間堆疊;文勝鉉則以自身腦性麻痺者的身體經驗,探索空間、時間與記憶的交互作用。

文勝鉉《論薄與透明之物》,2025,影片截圖

臺灣藝術家方面,包含王虹凱、林仁達+余政哲+NO登山社、陳瀅如、許家維、廖昭豪、劉玗與饒加恩等人,將為美術館發展委託創作。此外,展覽亦涵蓋表演藝術領域,由TAI身體劇場、窮劇場與蘇文琪的YILAB一當代舞團等團隊共同參與,激盪出多元藝術詮釋。深耕臺中的國際藝術雜誌《白木耳》則將以出版計畫及戶外表演展開聲響實驗,展現臺中文化現場的活力。

林仁達+余政哲+NO登山社《被移動的冰塊, 克什克騰旗,達里諾爾湖》,2014,現地創作。圖片來源:藝術家林仁達提供。註:本次展覽預計展出新作,此為舊作參考圖。

廖昭豪《寫生花卉圖04》,2024,紙漿、軟木片、銅箔、發泡劑、木材, 31.5x22x5.5cm。圖片來源:藝術家廖昭豪提供。註:本次展覽預計展出新作,此為舊作參考圖。

TAI身體劇場《深林》,2023,地點:向天湖,攝影:Ken Wang,圖片來源:TAI身體劇場提供

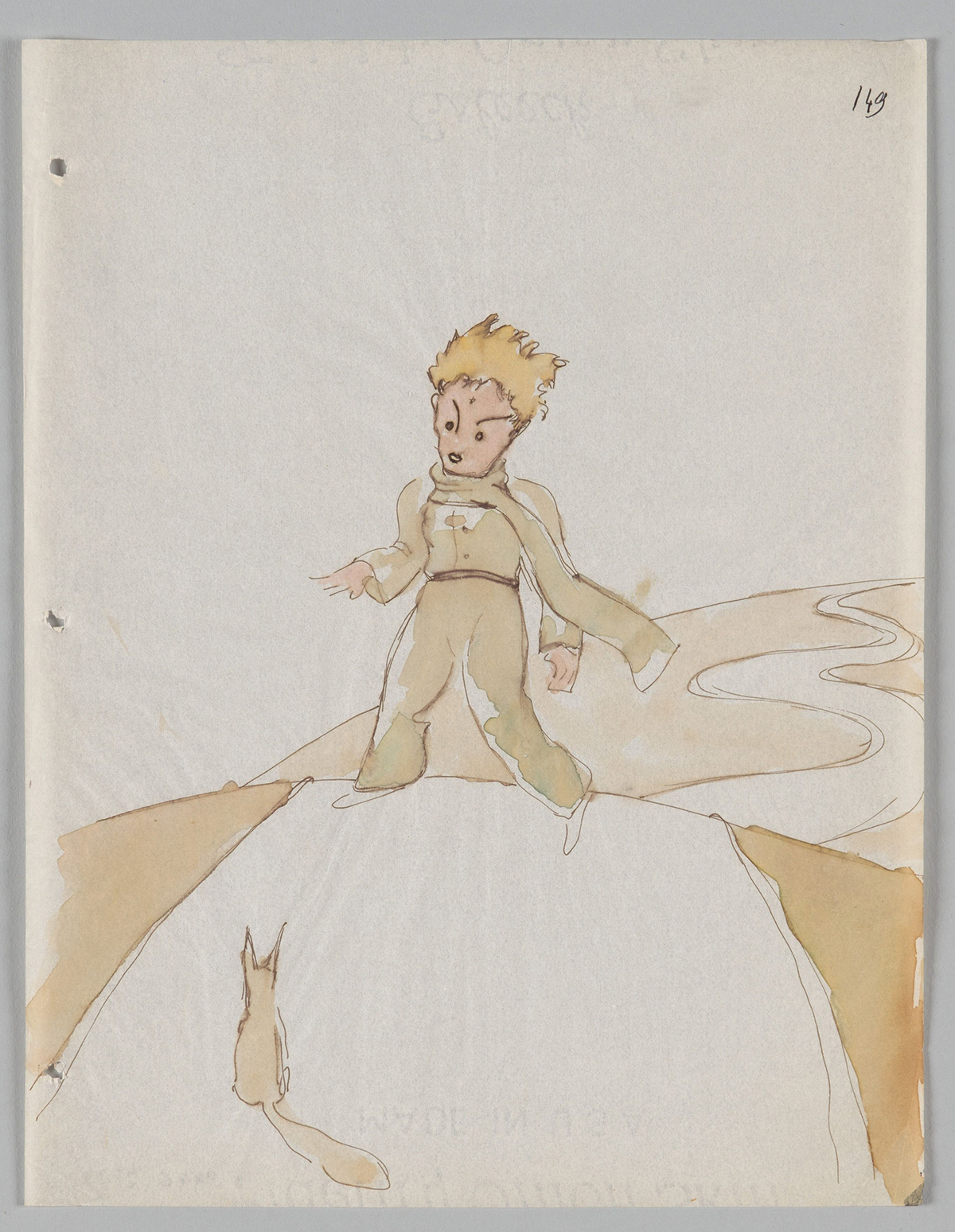

展覽更邀集多件國際重要作品首次在國內美術館亮相,包括希臘藝術家露西雅·阿拉瓦努(Loukia Alavanou)、海地藝術家邁蘭德·康斯坦特(Myrlande Constant)、以及德國觀念藝術大師約瑟夫·波伊斯(Joseph Beuys)晚期少見的雕塑作品,反映自然與物質環境、民間傳說及精神世界的交織。另有行為與錄像藝術先鋒瓊·喬納斯(Joan Jonas)以亞洲民間傳說為靈感創作的風箏裝置,以及《小王子》作者聖修伯里(Antoine de Saint-Exupéry)的手稿與文獻,從文學視角引領觀眾思考自然、生命與關愛意識。

露西雅·阿拉瓦努 《前往柯隆納斯》,2021,虛擬實境VR裝置,360度VR,音效,15分鐘。圖片來源:藝術家露西雅·阿拉瓦努提供

安東尼・聖修伯里《小王子與狐狸對話》,約1940年代,水彩與墨於紙,28 × 21.5 cm, Inv. 09834, Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur, 1986 。圖片來源:公開授權

邁蘭德·康斯坦特《Lasirène》,2010,布面珠繡與亮片,107x109 公分。圖片來源:藝術家及紐約 Fort Gansevoort 畫廊提供

中美館策展團隊亦將展覽脈絡延伸至本土藝術史,從葉火城、林之助、呂璞石到王清霜等前輩藝術家的作品中,見證不同時代藝術家如何以獨特語彙捕捉在地風土景色,並在跨文化、跨時空的交會對話中,為臺中城市的藝術史拓展出多元且嶄新的視野。

廖德政《殘照(觀音暮色)》,1992,油畫,44.3x 36.8.3 cm。圖片來源:臺中市立美術館提供。

2 件國際級藝術家委託創作計畫,開拓公共空間新想像

中美館同步揭曉兩件國際級的公共空間委託創作計畫,回應綠美圖建築的視覺穿透與流動特性,以及場館共構空間的互動性。預計每兩年為週期,作為市民生活中的藝術標記,開拓國際視野並賦予場館嶄新的空間想像。

美術館挑高27公尺的大廳空間,將迎來韓國藝術家梁慧圭(Haegue Yang)首次於臺灣進行的大型委託創作。作品靈感源自臺韓兩地共享的老樹文化,結合藝術家標誌性的百葉窗元素、燈光及線條設計,展現自然、大樹以及臺灣與韓國文化間的精神聯繫。其作品將在夜間呈現不同的光影效果,並可從館外觀賞,充分體現建築內外的穿透與互動。

另一件公共藝術則由臺灣藝術家林明弘創作。林明弘身為霧峰林家後代,其作品以「台灣花布」為出發點,結合繪畫的重疊錯位與印刷轉譯,探討文化符碼的流動與再造,並透過空間裝置賦予建築嶄新的觀看層次。作品將置於美術館大廳上方的兩個主要通道之間,成為觀眾移動時必然注視的藝術焦點,也呼應中美館試圖建構的文化休憩場域,不僅是展覽空間,更與人們的生活緊密連結。

藝術家林明弘。圖片來源:藝術家林明弘提供

中美館將於10/28至11/16展開試營運、12/13正式開幕,官方網站與Facebook、Instagram等社群平台也已正式上線,未來將陸續發布藝術家介紹、展覽預告及教育推廣活動資訊,詳細資訊請關注相關社群平台。

開館展《萬物的邀約》

展期|2025年12月13日至2026年4月12日

地點|臺中市立美術館|臺中市西屯區中科路2201號

開放時間|每週二至週日9:00-17:00、每週六9:00-20:00,國定假日照常開放。