用建築設計轉譯自然的巫師,專訪芬蘭建築師Marco Casagrande(上)

馬可.卡薩格蘭(Marco Casagrande),一位無法被定義的建築師與藝術家,他受邀在忠泰美術館進行的個展《零城─馬可.卡薩格蘭:邁向第三代城市》,匯集自1999年至今的17件重要作品,不同於許多建築展的既定模式,這檔展覽沒有文字介紹、沒有圖說、沒有固定的觀展路徑、甚至室內沒有空調(對,這是建築師所堅持的),只有滿室的自然植栽、紅磚、水泥、鏽鐵板與回收玻璃構成的路徑(聽說為了這些材料的承重也煞費心力呢),一切都是為了將馬可所提倡的開放形態與重視自然的理念貫穿其中,讓觀者能夠打開感官,進入建築師所建構出的有機實驗室。

因為展覽太過精彩,MOT TIMES 與馬可相約開幕午後盡情暢談,從個人創作歷程、展覽理念、合作過程、過往的經驗、困難與挑戰,還有曾在廢墟中遇見過的「靈」,搭配著一瓶瓶的啤酒,我們聽得著迷,自然也想把豐富的訪談分為上下兩篇來分享給設計迷們。現在,就跟著 MOT TIMES 的腳步,從上篇率先一覽馬可的設計思路吧。

因為展覽太過精彩,MOT TIMES 與馬可相約開幕午後盡情暢談,從個人創作歷程、展覽理念、合作過程、過往的經驗、困難與挑戰,還有曾在廢墟中遇見過的「靈」,搭配著一瓶瓶的啤酒,我們聽得著迷,自然也想把豐富的訪談分為上下兩篇來分享給設計迷們。現在,就跟著 MOT TIMES 的腳步,從上篇率先一覽馬可的設計思路吧。

你對建築師回顧展的印象是什麼?一塵不染的白盒子空間裡,一件件整齊排列的模型、照片和圖稿?頂著全球永續建築等大獎桂冠的馬可・卡薩格蘭(Marco Casagrande),顯然並不這麼想。走進忠泰美術館「零城—馬可・卡薩格蘭:邁向第三代城市」的展覽空間,滿地的紅磚、玻璃、黃沙、水泥塊,加上身旁香草飄搖、蚊子飛舞,一片生機盎然,讓人有種置身戶外的錯覺。這是一場需要好好打開感官的體驗,空間中沒有文字干擾、走在不甚平整的鋪面,感受著帶點濕熱的空氣(還有蚊子),要所謂「舒服」的看展,可不是馬可的用意。

在開展後隨即接受MOT TIMES的專訪,馬可所分享的故事相當精彩,包含創作理念、成長背景、對城市與建築的觀察,甚至還有談到他所接觸過的「靈」,對空間的感知可見是馬可相當重視的部分。(Photo Credit:MOT TIMES)

警語:飲酒過量、有害健康

A:零城就是第三代城市。而零城的概念來自於在淡水居住時的發現。當時我跟 Nikita(註:馬可的台灣妻子巫祈麟,Nikita Wu)住在一個廢棄的製茶工廠 T-Factory,旁邊是一個因為謀殺案而人去樓空的村落,但我並不怕鬼,因為對我來說他們只是一種靈,何況我認為與靈交往本來就是我生命中的任務。

有一次當我站在屋頂露台的時候,觀察到天空中有一隻老鷹,反常地從森林往海邊的方向翱翔,當我好奇地跟過去時,意外發現他開始盤旋的區域,下方竟然有一座(建好之後廢棄)的新城。據說這是當初香港回歸中國時,建商以為許多香港人有意移居台灣,因而開發的基礎建設,但後來乏人問津而棄置。於是,動物包含老鷹也就來了。

當然,這個巨大的區域被鋼鐵浪板做的籬笆圍住。當我偷偷潛入後,發現裡面大自然生機蓬勃勃而街道卻相對衰弱。裡面甚至有紅綠燈,閃爍著綠、黃、紅,也有路標和學校等基礎設施,就是沒有任何其它(住宅)建築,變成一座名符其實被動物佔領、老鷹也來搜尋獵物的「動物城市」。這也就是展覽名稱的由來,一個只有基礎建設、城市還沒有形成的「零」城。

所以,我開始追蹤自然城市、動物城市,研究自然如何「解讀」我們的城市和建築。例如在淡水這個廢墟裡,我發現斑馬線對動物來說有另外的用途,牠們會停留在斑馬線不吸熱的白色部分,讓身體冷卻下來。

整體來說,「第三代城市」是我的夢想和目標,而「都市針灸術(Urban Acupuncture)」就是方法(註:第一代是自然環境決定規模的農業城市,第二代是阻絕自然的工業城市,而第三代則是後工業時代廢墟中人與自然共生的城市;都市針灸術是指設計師透過與社區對話後,以小規模改造為城市消除「氣結」、疏通「經絡」的理論)。

Q:展覽的英文名稱 Who Cares 又是怎麼來的呢?

Q:展覽的英文名稱 Who Cares 又是怎麼來的呢?

A:簡單來說,「 Who Cares, Wins......」,來自二戰時在北非成立的英國空降特勤部隊(SAS: Special Air Service)的座右銘是「 Who Dares Wins 」。在芬蘭人有服兵役的義務,所以我加入軍隊並輾轉來到SAS。這段軍旅生涯深深影響我,讓我決定在離開軍隊之後,用建設取代破壞。所以,我將 Who Dares 改成自己的座右銘:Who Cares,強調不是要征服(自然),只是關懷(自然)。

Q:你是首次在美術館舉辦個展,請問最初是誰提出這個想法的?

A:主要是忠泰李彥良先生的提議。以他掌握的權力,他大可以為所欲為,但90%以上的時間他努力做對的事,好像是身處文藝復興時代一樣,充滿感性地鼓勵藝術家與作家等等創作者。此外,雖然英國 V&A、奧地 利MAK 博物館有收藏我的作品,但其實我對藝廊和美術館完全沒有興趣。因為我只是像個小孩一樣(單純)想要蓋房子,只要給我木頭我就蓋出一個房子,僅此而已。但我不和房子合作,而是與自然共鳴,這也是為什麼在忠泰的展覽,我需要把空間改造成一個自然環境。

位於忠泰美術館一樓大廳的《反相城市》(Paracity),是馬可心目中的理想城市,他以開放形態原理發展的生物城市有機體,藉由方格構成的大尺度模型向上蔓延至二樓天井,方格中所展示的手模型,是利用農夫的手實際翻模,呼應建築師尊重「雙手」,認為雙手是萬能的概念。(Photo Credit:忠泰建築文化藝術基金會)

馬可喜歡在案子動工之前生火(小聲說:他還曾經考慮要在美術館生火呢),並認為在基地上睡覺與空間的連結亦有所幫助,此為他在美術館半挑空處親手打造個人工作室。在佈展之中,馬可的確曾經睡在這,並且真實的感受著這塊面對著車水馬龍的道路與寧靜的美術館空間。而觀展的民眾千萬別錯過在此展示的報紙,這由馬可與妻子共同完成的刊物,可在看展前完整了解展覽內容與作品理念。(Photo Credit:忠泰建築文化藝術基金會)

Q:展覽中展出1999年至今,你的所有重要作品,整體而言主要想傳達給參觀者什麼訊息?

A:我覺得,自然和人類是「 One Mind 」。尊重自然是沒錯,但(更關鍵的是)我們是自然的一部分,如果我們想要獨立於自然之外,我們就是在對抗自然。

當然我想表達的還有很多,但只要大家能體認到,台灣是一個多麽獨特的社群,這樣就足夠了。就台北來說,在中央政府機構、基礎建設和開發機制之外,同時也存在其他反向、有機且與自然並肩的不同聲音和佔領運動,與主流的力量制衡,例如都市農耕、樹木保護等等。這其實很可能形成一個有機的運作方式,達到一個(發展的)「平衡」,終止目前環境污染等問題。我覺得社會中堅份子和掌權者知道有問題,只是沒有解決辦法和工具。

具體來說,只要台北延續過去十年的努力,拋棄像新加坡一樣的「控制」想法,城市就不會那麼讓人窒息。拿瑠公圳的議題來說,這個水道系統是相當有智慧而有機的,台灣的決策高層應該主導,重新打開整個被遺忘的瑠公圳。

在馬可的理念中,「自然」與生活是無法分割的部分,更沒有比大自然更為真的現實。在受訪中提到位於忠泰園區後方的瑠公圳公園,並認為政府應該重視因城市的發展所消失的瑠公圳。圖為位於溫州街的瑠公圳一景。(Photo Credit:MOT TIMES)

Q:那麼在參觀經驗上呢?你似乎想在展覽中帶入視覺以外的感官經驗?

A:我其實有許多不同的想法,若說是最重要的一個,就是「讓展覽呈現自然的善美」。我思考的是,「如果是在美術館的空間裡,要怎麼帶入自然呢?什麼樣的建築又會應運而生呢?」其實,自然有許多不同的聲音,我不覺得可以控制到讓人只有單一感受,因為聽覺、觸覺這些感官之間是會相互協調(搭配)的,所以可以排列組合成更多不同的感受,而不只是一般人常定義的那幾種而已。例如,對空間的感覺。建築必須要透過不同的感官同時感受,當你進入「反相城市(Paracity)」這件作品的木結構中,你的空間感會告訴你,你已經進入一個建築中,而不只是視覺而已。這跟打獵一樣,要成功擊中飛鳥也必須要靠身體的感覺。

(左圖)在展場中所集結的17件作品之一「沙蟲 (Sandworm)」,是2012年在比利時德漢(Wenduine)沙丘與當地專家與團隊所合作的作品,原作品為45公尺長、10公尺寬,以柳樹為材料,意在透過靈活和有機性設計成為與自然相融合的人工建築,而在展覽中則仿製了沙丘的現場。(右圖)2014年以台東糖廠為基地的台東廢墟學院計畫,同樣的在表達馬可對第三代城市的論述,廢墟則重現了人與自然的關係。(Photo Credit:忠泰建築文化藝術基金會)

Q:你最滿意展覽中的哪件作品?它已經是你理想中的建築嗎?

A:如果非得說出一個的話,應該是台北的「廢墟建築學院」。與其說是建築設計本身,倒不如說這是一個獲得(關於第三代城市的)新知識的開始。用「空」的安那其狀態為核心,整合不同領域的專長,不斷學習,才能獲得新技術和新知識,然後構築出新的事物和機制。在許多知識都已經逐漸消失的現在,大學應該要扮演分享跨學院知識的角色。所以雖然我覺得台北和後來的台東兩個計畫都是暫時的,而臨時性也有它的獨特力道,但我還是很希望能延續這個想法。比方說,我很希望設立一個像是修道院的基地,裡面的成員就像是僧侶一樣,「準備好犧牲自己」,而思想的核心可以源自廢墟建築學院。至於(人民自主興建並種菜的)寶藏巖,或許還更最接近我的理想,但尺度太小了。

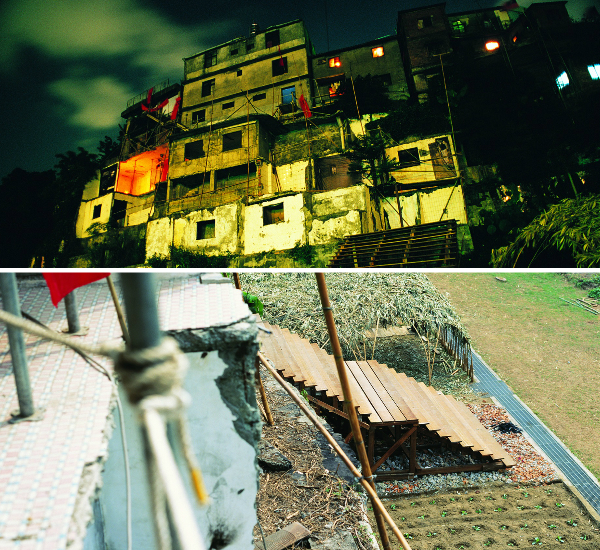

2010年受忠泰建築文化藝術基金會邀請,參加「都市果核計畫」的廢墟建築學院,馬可在城中街區一棟五層樓高的公寓內,將許多內牆與所有窗戶拆除,並在其中種植蔬菜。(Photo Credit:Casagrande Laboratory)

馬可在2003年二度來台時造訪寶藏巖(Treasure Hill),並受市府委託做調查研究,之後與淡江大學與台大城鄉所學生一同進行清潔與維修行動,也是他在台北第一個嘗試的「都市針灸術」。(Photo Credit:Casagrande Laboratory)

Q:如果有機會的話,你希望未來還可以在展覽中增加什麼?

A:昆蟲,比如說採蜜的蜜蜂吧。當然展覽中有很多層次,現在場內有蚊子,這是第一個層次,但未來可以慢慢推進到其他層次。

更多的內容,敬請期待下篇,馬可將分享他對親手建造、如何與自然溝通、以及在建築創作中經歷過「死亡」的痛苦等等內容。