平田晃久揭露設計靈感與建築哲思!《平田晃久建築展─物我交織的臨界》講座精華回顧

睽違六年,忠泰美術館再度攜手日本建築師平田晃久推出建築展《物我交織的臨界》,展期間建築師特地親臨展覽現場進行講座,暢談其創作歷程,並宣布延展至4/13,一起來回顧當日精彩內容!

繼2019年《人間自然─平田晃久個展》後,忠泰美術館透過離開既定場域的奧夫塞計畫,再度邀請日本中生代、自然派建築師代表人物之一的平田晃久來臺,舉辦睽違六年的個展《平田晃久建築展─物我交織的臨界》,近40件珍貴草稿、手繪原件與模型呈現平田早期到近年的創作,在那些迂迴線條和層層堆疊的立體中,隱隱訴說著他的兩大核心建築概念「纏繞」與「迴響」。

近期平田晃久親臨忠泰樂生活Uncanny 3F大階梯進行講座,依循著展覽的三大主題,無私地與民眾分享他的創作軌跡和建築哲思。此次講座也特邀與平田晃久是舊識的建築學者謝宗哲擔任主持,為活動增添不少笑聲和更多在地視角的對話層次,謝宗哲開場時談及平田晃久2010年參與高雄「海洋文化及流行音樂中心」的國際競圖,雖然與獲選失之交臂,卻也成為其日後創作的重要養分,並開啟與台灣的連結,「平田晃久在過去的作品中呈現出『纏繞』的概念,在此次展覽中,他呈現出更前進的,也就是意識的纏繞——迴響,他已經從單純的身體性邁向意識,並與歷史、文化和人類文明對話,這是平田不斷在進化的過程。」

平田晃久近日於《平田晃久建築展─物我交織的臨界》講座分享他的設計歷程。(© 忠泰美術館)

平田晃久親揭設計哲思

「你好!」平田晃久像是與許久未見的朋友打招呼般,充滿活力地為講座拉開序幕,他接著說到自己與台灣這片土地的緣分已有17年之久,這十多年來受到台灣許多好朋友和建築人的幫助,感到十分感謝。隨後,他簡要介紹了此次展覽與東京原展之間的異同,指出第二與第三主題「迴響」與「迴響之迴響」在台灣展中被巧妙地融合為同個展間,使觀者能夠更直觀地感受建築概念的層層疊加與延展。

日本建築師平田晃久睽違六年,再度來台舉辦個展。(© 忠泰美術館)

從自然延展出建築的有機樣態

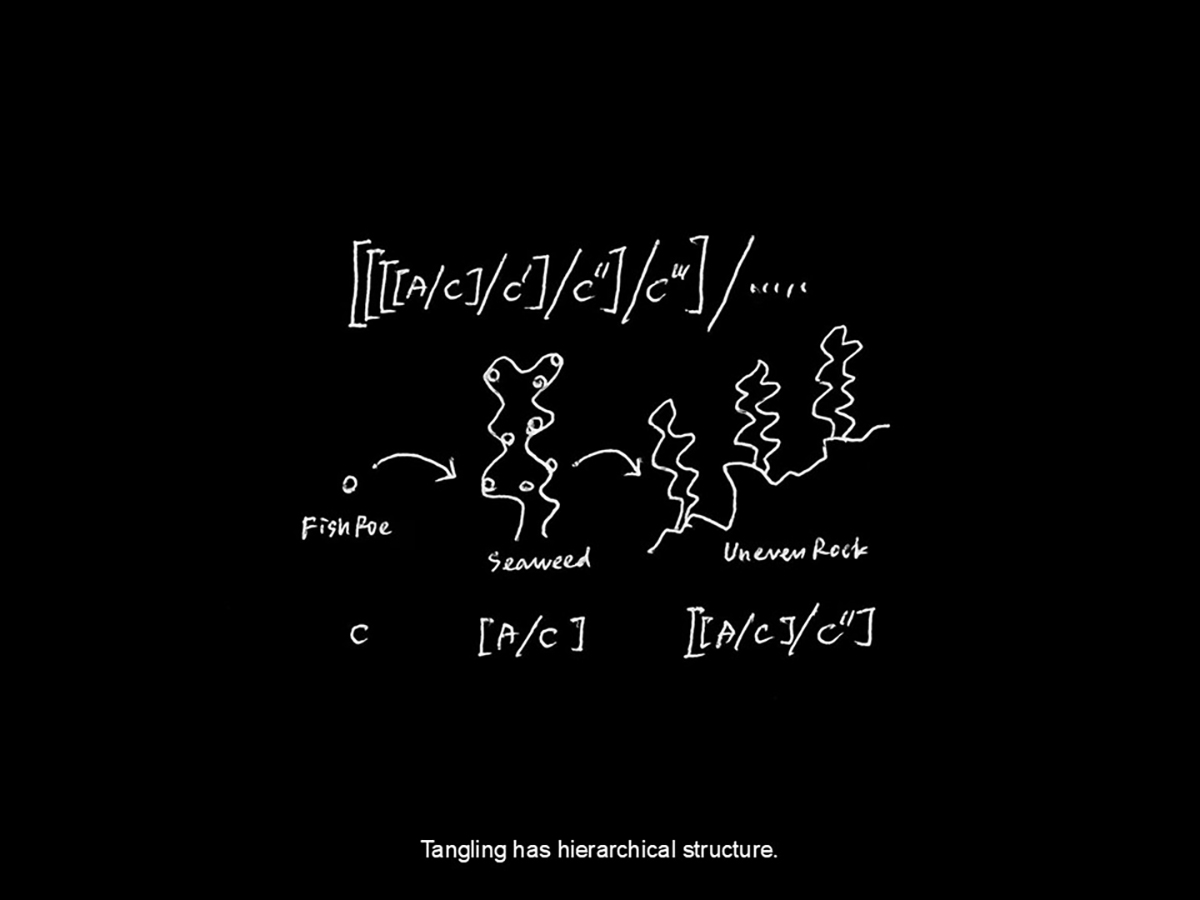

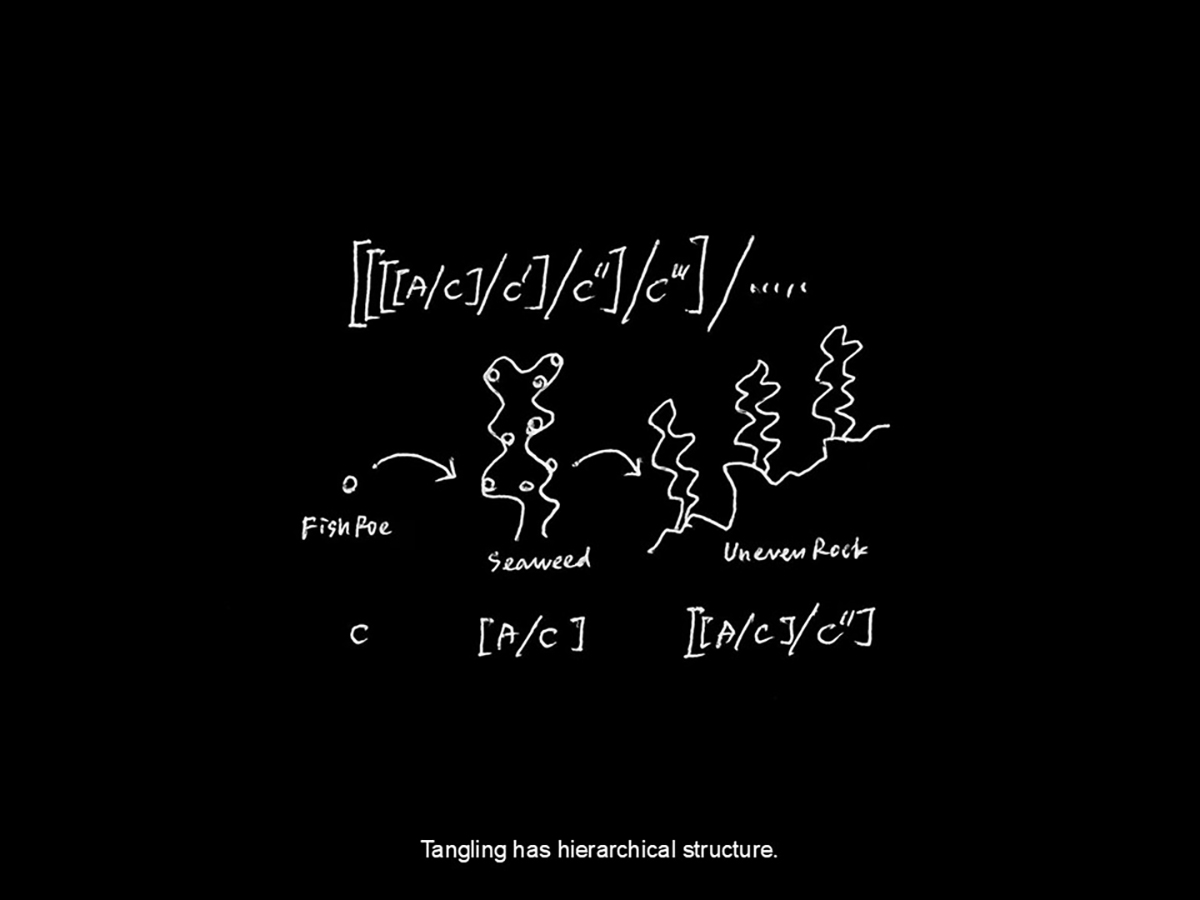

回到在大階梯空間所呈現的第一個主題「纏繞的相容性」,平田透過在花草間飛舞的蝴蝶、裹著醬汁的義大利麵、築在樹上的鳥巢等大自然和生活中常見的風景解釋此一概念,更進一步地以海洋生態中礁岩、海草和魚卵之間的關係,表達他所認為「纏繞的相容性」的完美狀態,並從中發展出他在設計建築結構時的思考核心;而這種從生物物種出發的角度,也是讓20世紀建築邁向21世紀建築更多元發展的重要關鍵。

平田晃久以海洋中的海草床生態解釋其建築設計中「纏繞的相容性」之概念。(© 平田晃久建築設計事務所)

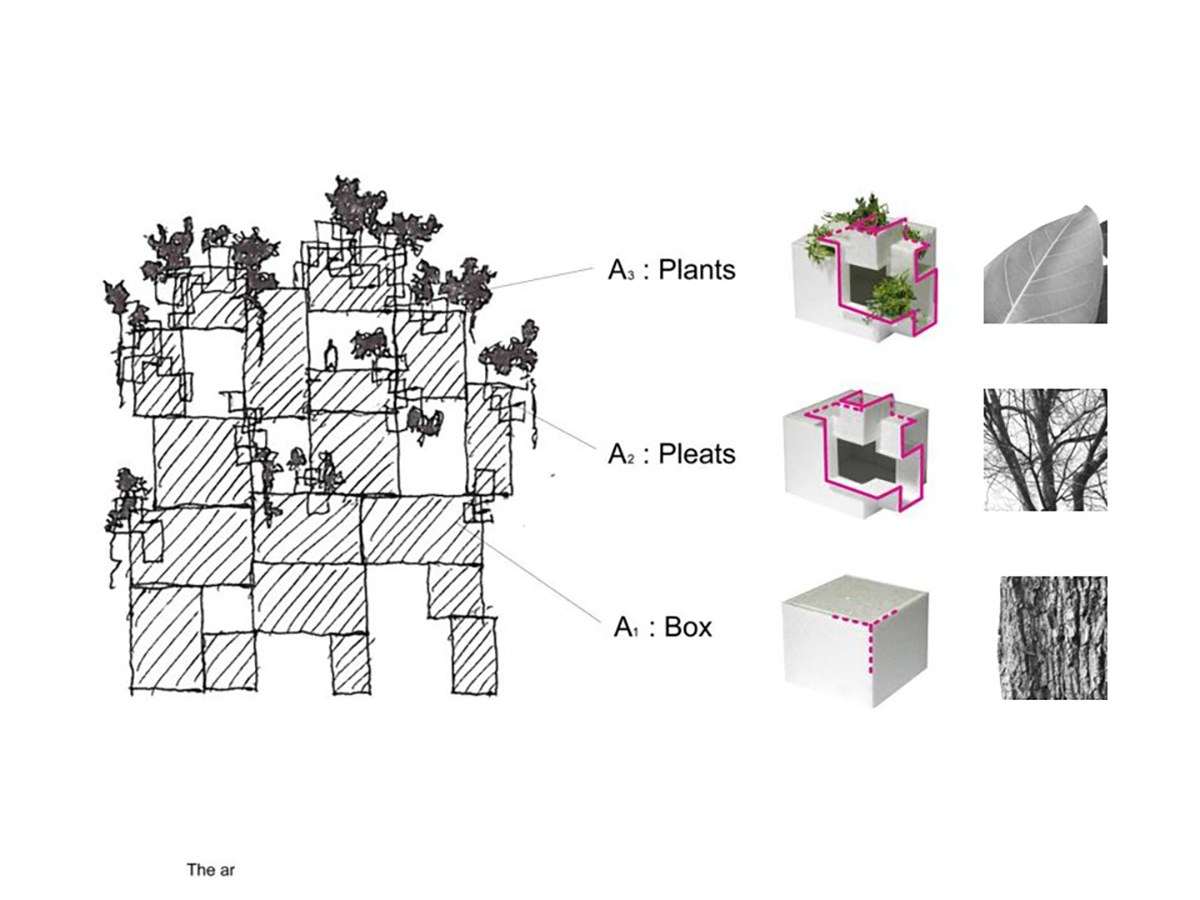

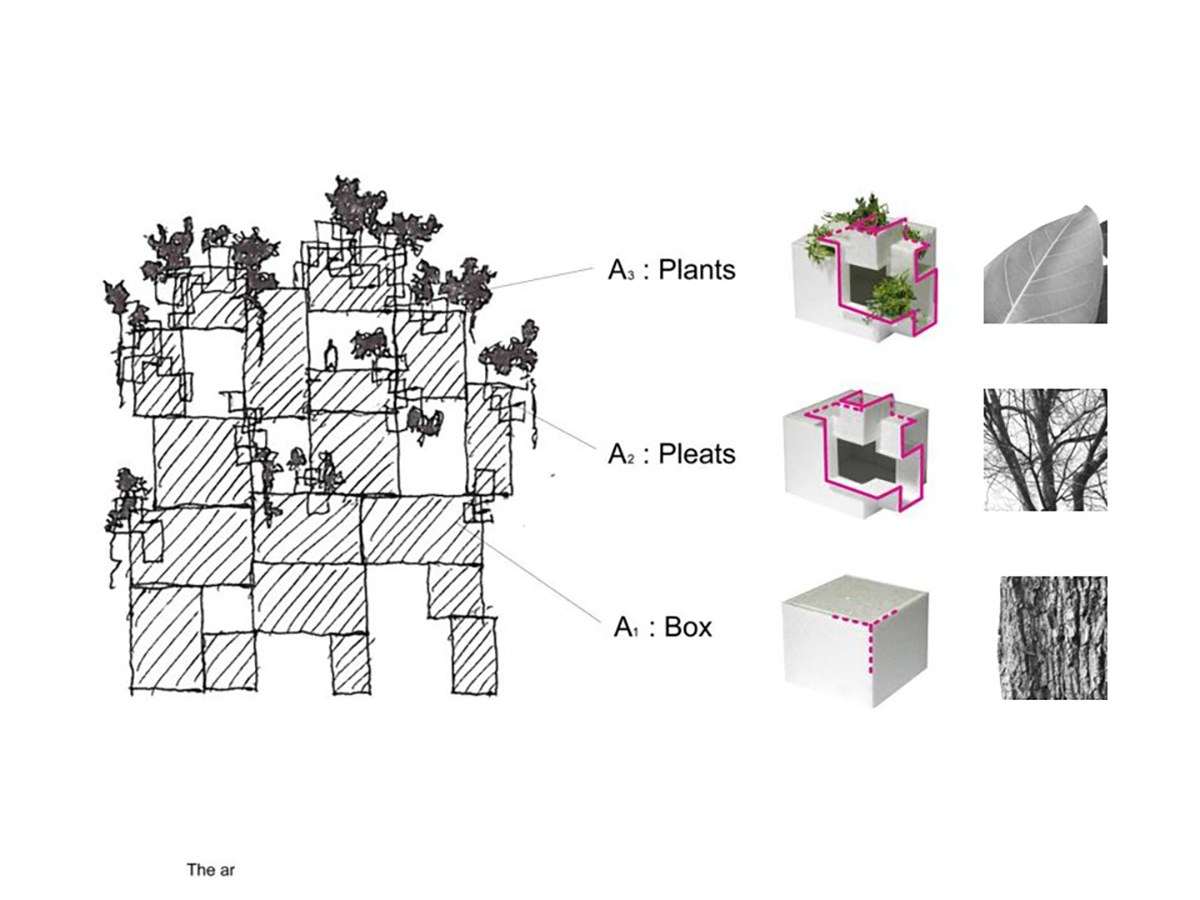

從新潟縣的小型農機展示中心「桝屋本店」,到東京都現代美術館的臨時裝置「Bloomberg Pavilion」,都反映著自然界中的某種皺褶樣態,平田細數幾件早期的建築模型,讓觀眾更能理解其設計中「纏繞的相容性」之概念,他以東京一棟結合住宅和藝廊的複合式建築「Tree-ness house」深入分享:在這件作品的分層設計圖中,可見到建築宛如一棵樹,由樹幹、枝條、葉片構成,與平田所舉例的海洋生態相呼應;下層到上層所蘊含的功能愈趨複雜,透過內部空間的立體化突破基地狹小的限制,並在開窗的皺褶區中置入植栽,創造出一個與戶外連結,在室內也能感受自然、得以呼吸的舒適空間。

Bloomberg Pavilion,2011。 (Photo Credit:Takumi Ota)

「Tree-ness house」的分層設計圖。(© 平田晃久建築設計事務所)

311的震盪,啟發「迴響」之思考

在「纏繞的相容性」之後,促使平田進一步發展出「迴響」之概念的契機,便要追溯自14年前東日本的那場大震災。面對311大地震所帶來的重創,當時的日本建築師們紛紛思考建築的本質,在伊東豐雄的主導下,平田晃久、藤本壯介與乾久美子共同在災區發起重建家園計畫,為當地居民打造「大家的家」(Home for All),試圖解決其居住問題,此次設計不僅獲得第13屆威尼斯建築雙年展的最高榮譽金獅獎,關注於與人們「意識」纏繞的經驗,也成為平田未來在建築設計中發展出「迴響」與「迴響之迴響」的重要養分。

為311大地震災區設計的「大家的家」。(© 平田晃久建築設計事務所)

那「迴響」又是什麼概念呢?平田簡單地以東京夜景為喻,「夜景中的諸多建築其實都是獨立個體,但當它們成為一整幅夜景時,那相連的燈火便彷彿是有機的、有生命的。」與人的意識相糾纏所導出的組織樹狀圖,或是AI的分析,也都可以是一種迴響。

在「迴響」概念的實踐上,平田以群馬縣的「太田市美術館.圖書館」為例。此案旨在活絡人煙罕至的太田車站前廣場,設計過程中,平田廣納眾人的意見,在來回討論中製造出逾200個模型,並體悟到:「建築源於眾人的心聲和需求,如發酵般自然演變完成。」儘管當時他仍未提出「迴響」一詞,實際上此案已深刻體現這一理念。

太田市美術館圖書館。(Photo Credit:Daici Ano )

時空的交疊勾勒出「迴響之迴響」

在迴響的基礎上,平田進一步發展出更高層次的概念——「迴響之迴響」,並以「八代民族傳統藝能傳承館」和「HONTOKA小千古市(ホントカ。)」為例加以說明。熊本八代的「八代妙見祭」是當地近400年歷史的傳統祭典,平田將祭典元素融入外觀設計,透過空間表達出當今人們對於文化的傳承,在其中增添了時間的厚度,試圖展現傳承背後更為深遠的歷史層次;對平田而言,建築的「迴響」不僅發生於當下,更是一場橫跨時間的對話——過去的信仰、記憶與感情在當代交織、發酵,形塑出「迴響之迴響」,使建築成為歷史與現代共鳴的場域。

八代市民俗傳統藝能傳承館,2021。(Photo Credit:Daici Ano)

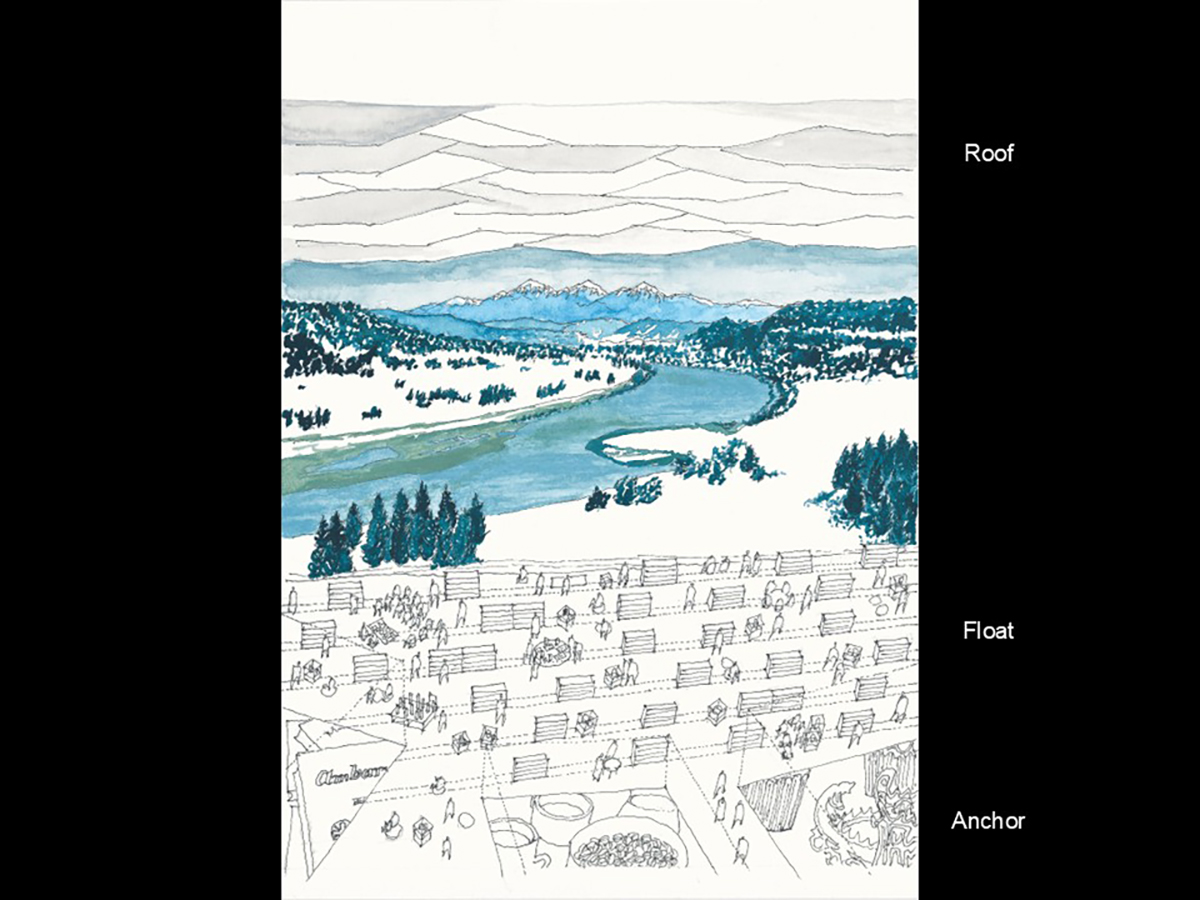

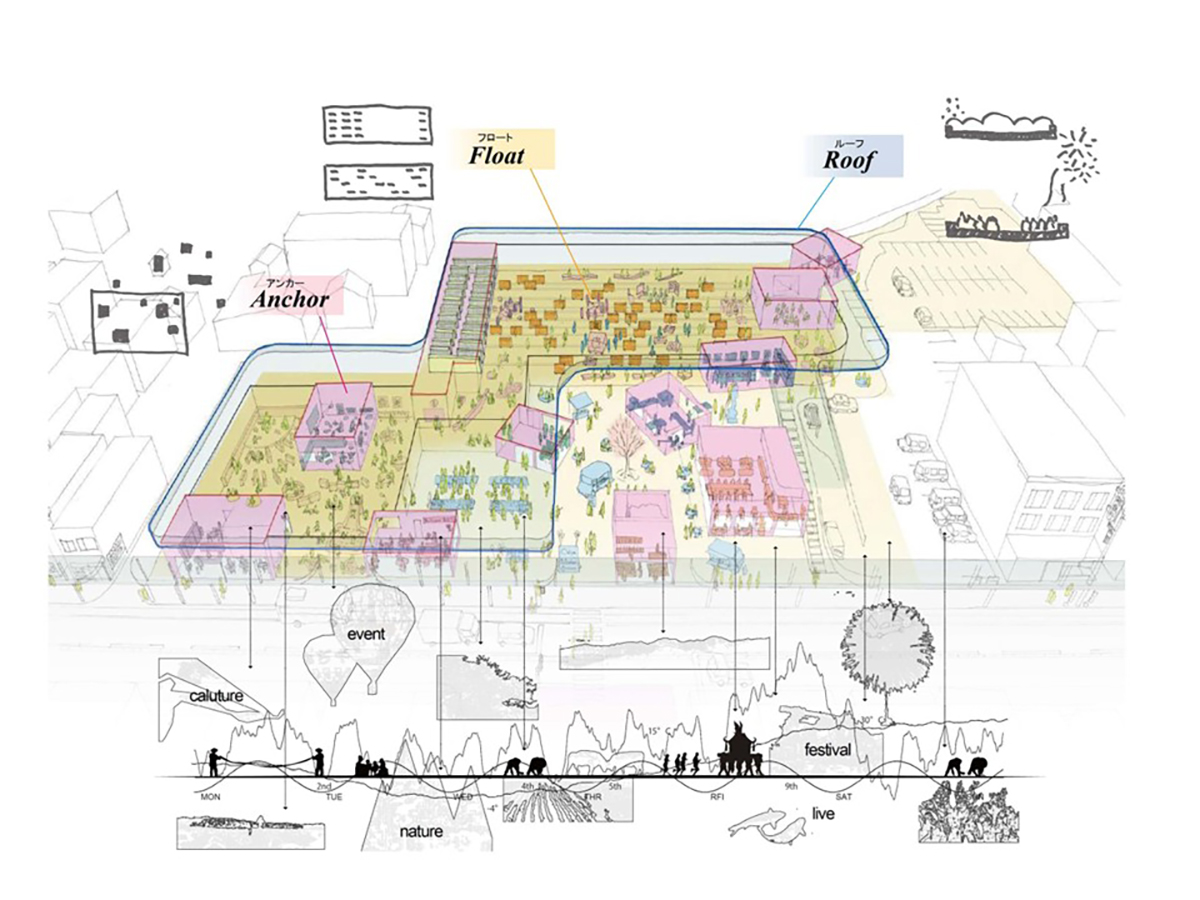

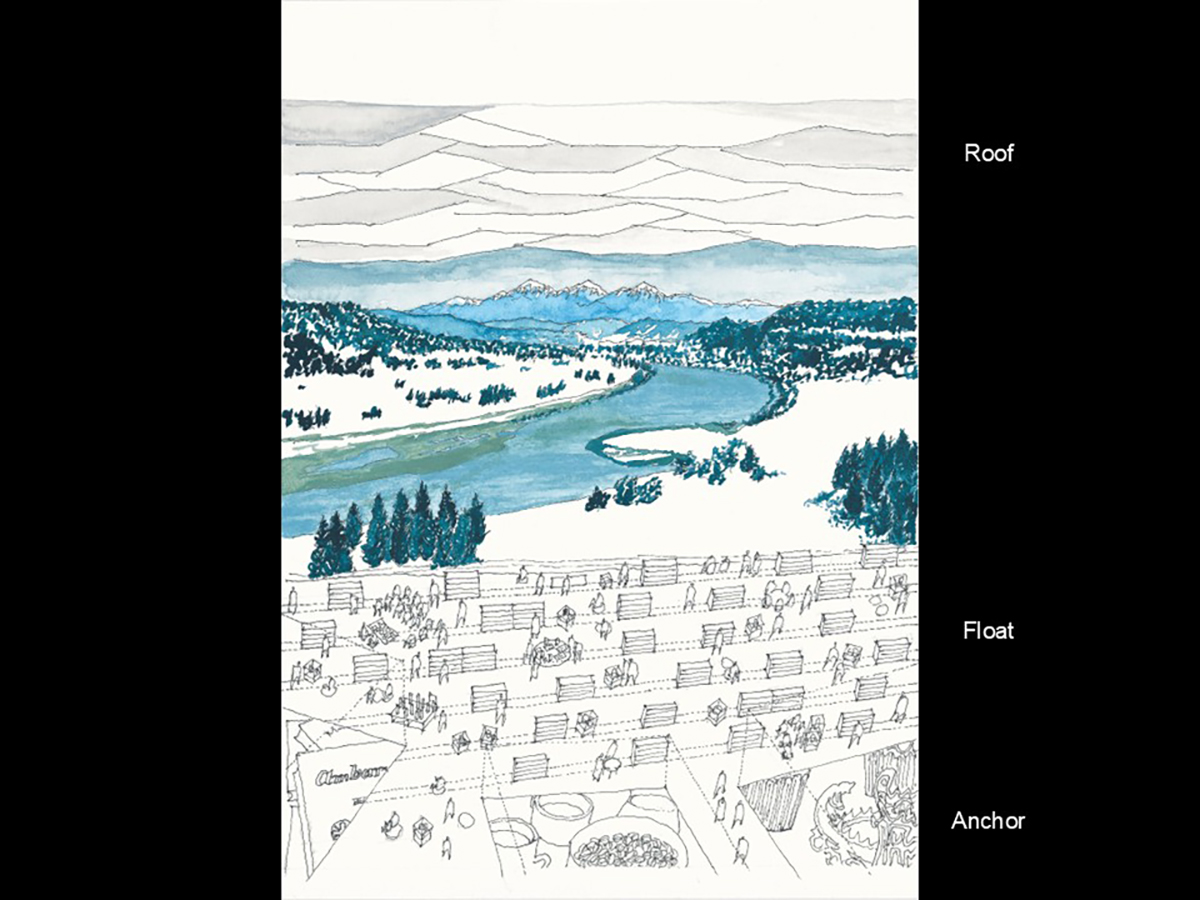

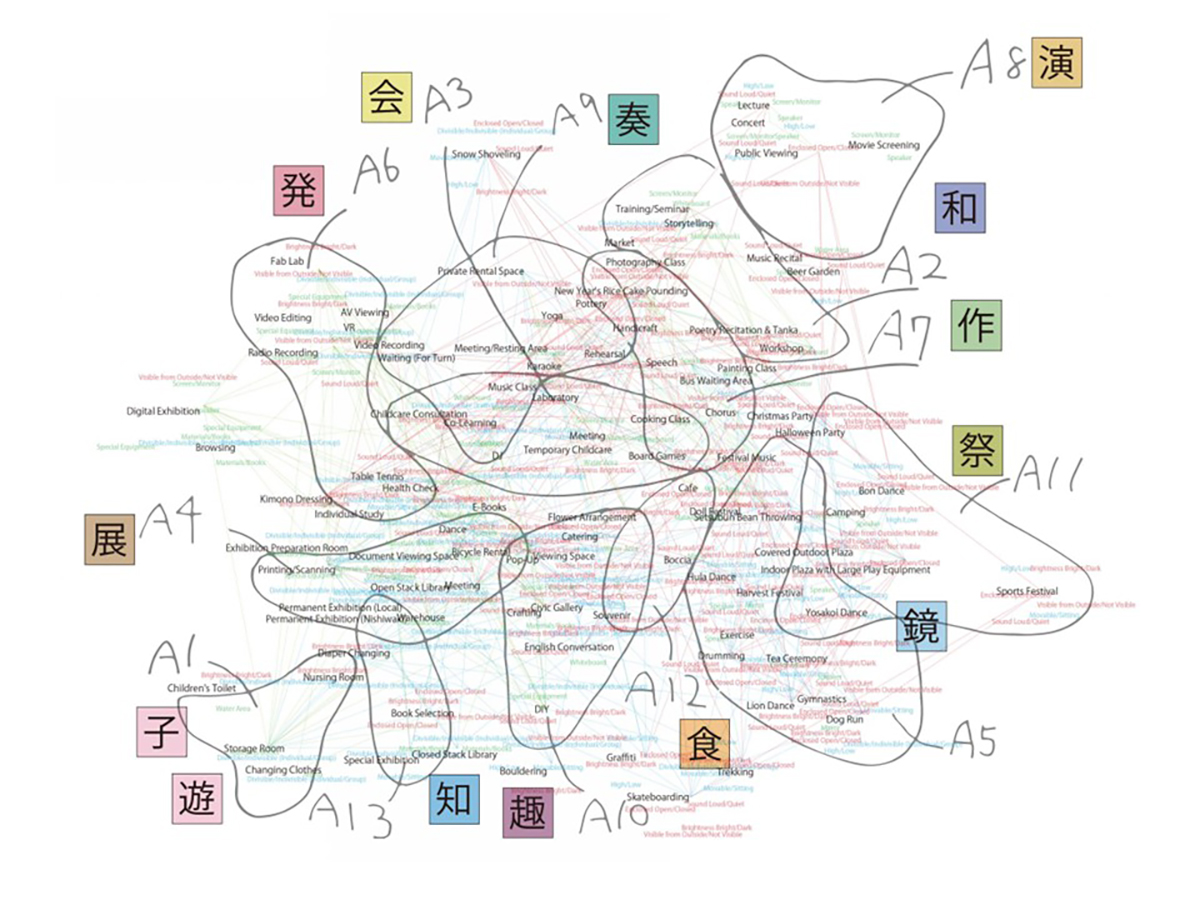

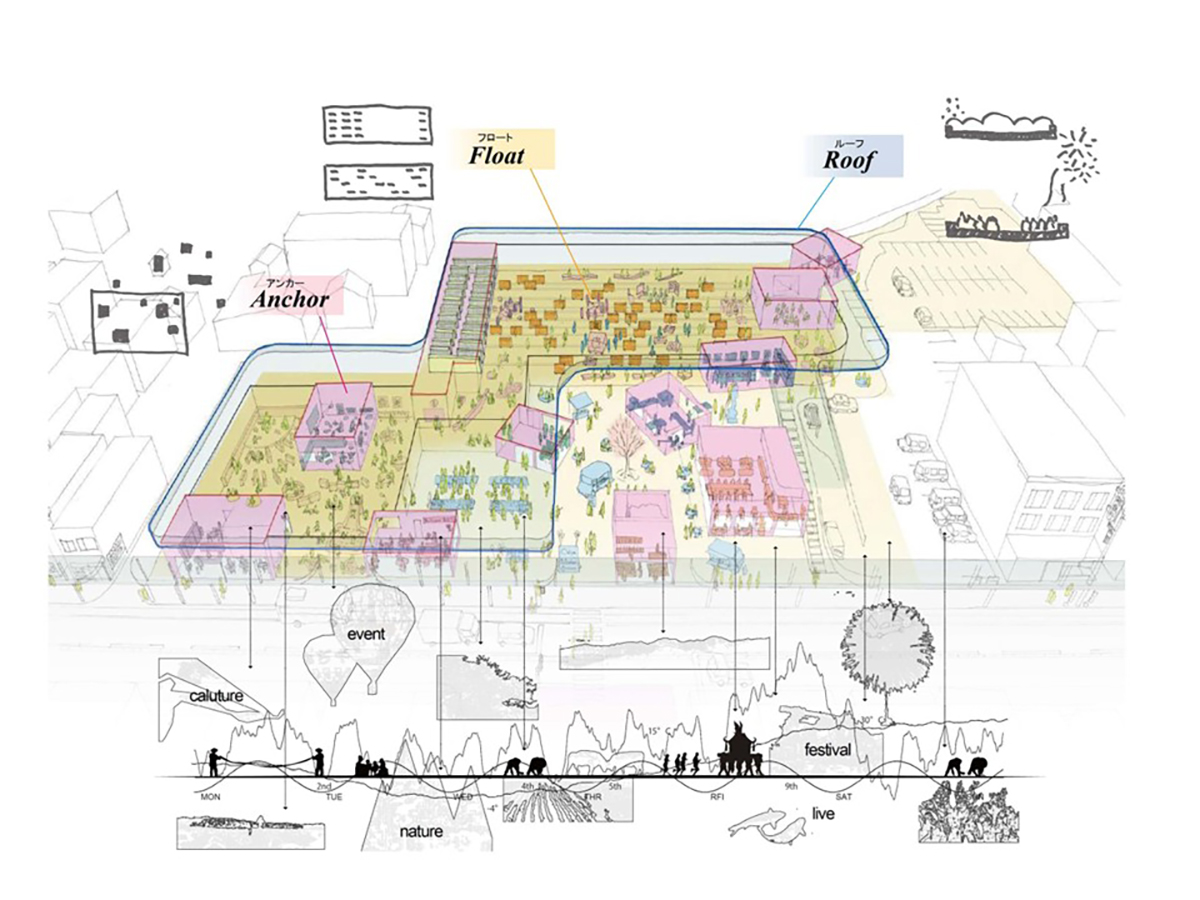

而坐落新潟縣的文化共創中心「HONTOKA小千古市(ホントカ。)」,作為一座以圖書館為核心的多元設施,相較於一般以外觀為主導的設計,更關注空間的使用方式,並融入當地特色與自然環境。平田將空間概念拆解為Anchor、Float與Roof三大部分——Anchor作為市民活動場域,讓建築不只是藏書之地,更透過數據分析與規劃,策劃百餘種活動,使人們得以聚集;Float則由可自由移動的軌道書架組成,讓不同類別的書籍在流動中「相遇」,與「迴響之迴響」的概念相呼應;而Roof的大型屋頂,則串聯起整個建築,同時回應當地傳統織品「小千谷縮」的摺皺紋理與周圍的自然地貌,使空間內外彼此交融,猶如借景般將遠方山巒納入空間體驗。這座圖書館不僅是閱讀空間,更像一座開放的廣場,超越既有框架,成為地方生活的一部分。

平田晃久手繪設計靈感,呈現「HONTOKA小千古市」與自然環境間的關係。(© 平田晃久建築設計事務所)

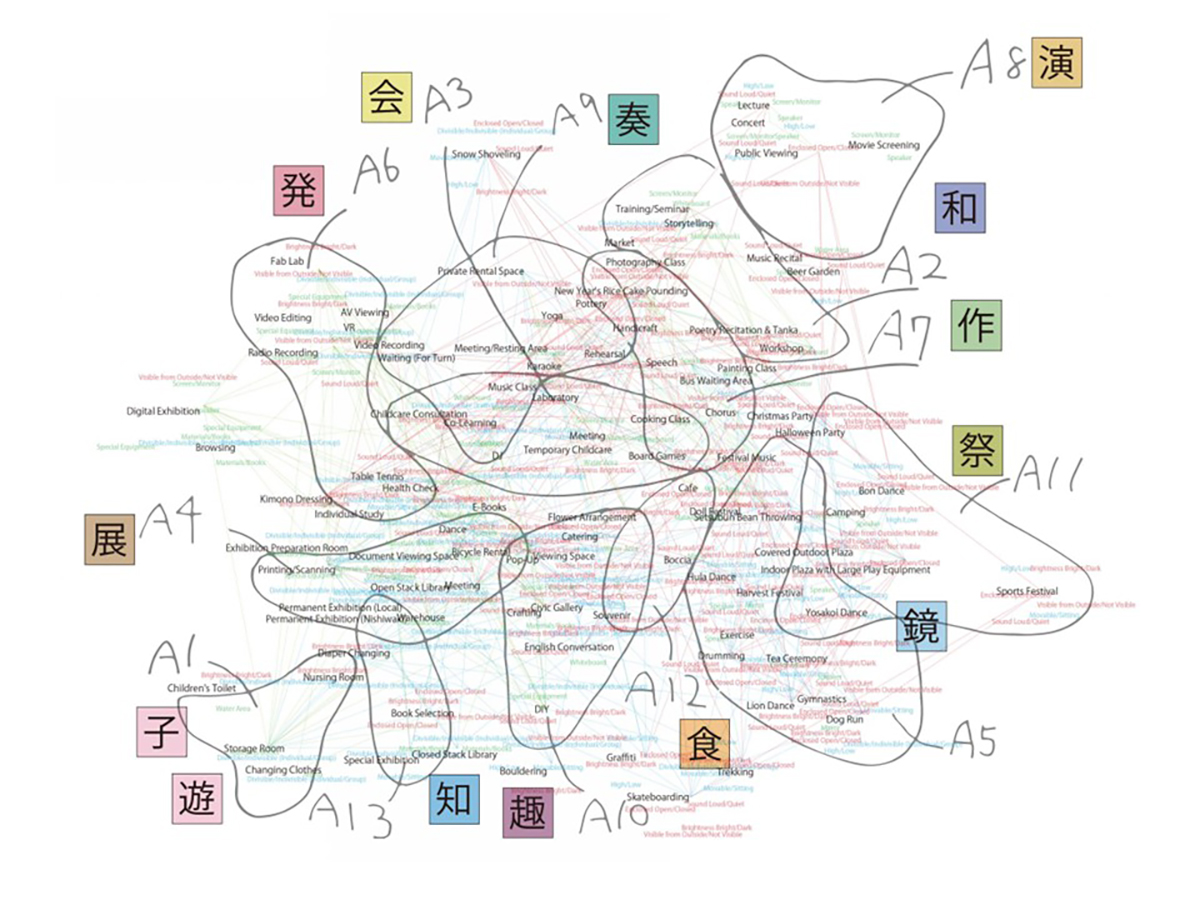

透過AI分析,梳理分析出百餘種活動。(© 平田晃久建築設計事務所)

「HONTOKA小千古市(ホントカ。)」的設計分層圖。(© 平田晃久建築設計事務所)

平田宇宙在台灣擴張中

分享完設計的三大概念後,平田最後談到了兩件在台灣正在進行的公共建設——新竹市圖書館新總館「風城之谷」與國立臺灣大學的「藝文大樓」。

平田晃久攜手郭旭原與黃惠美兩位台灣建築師,在台灣拿到的首件公共建設,便是新竹市圖書館新總館「風城之谷」。透過共有四層的「知識峽谷」構築圖書館的內部空間,沿著峽谷延展的書架就像是包心菜葉間的皺褶,每層的入口設計都帶來不同的氛圍,打造出一個開放、動態的學習與交流空間。

而在台大的「藝文大樓」中,平田使用了「Fragments」的概念,透過AI技術分析與台大相關的網路數據,從中提取出看似無關但充滿創意的詞彙,並將它們轉化為建築設計的語彙。除了設計理念,平田也分享此案競圖時的趣聞,當初為了讓評審留下深刻印象,特地配上貝多芬的〈歡樂頌〉,悠揚又帶點磅礴的樂聲結束瞬間,簡報也剛好講完,這種完美的恰好,讓他覺得能贏得競圖,「果然就贏了!」他開玩笑地回憶道。然而,計畫總是趕不上變化,原先預計容納台大多座小型博物館的構想最後被改為以企劃展為主的展館,在科技輔助下所提煉出的「碎片」,讓新版的空間保有使用彈性。回想這段過往,平田像是熱愛實驗的生物學家,幽默地說著「We never give up!」,這樣不放棄的態度,正是讓他在建築設計中不斷突破既有框架、持續探索未知領域的關鍵。

平田晃久在講座中表示在台灣有幾件正在進行中的建築案,幽默地就地徵才,號召現場建築系學生加入事務所。(© 忠泰美術館)

QA談設計突破與環境共生

最後講座的對談QA環節中,謝宗哲首先提及百年前德國斯圖加特的白院聚落建築展,當時所謂的現代主義建築開啟了一個全新的創作模式,而100年之後,我們能在平田晃久的設計中看見建築豐富的多樣性,他詢問平田對21世紀現代建築的看法,以及當代建築應如何突破過去的框架?

平田晃久與謝宗哲對談。(© 忠泰美術館)

平田表示,過去的建築設計通常是具象且固定的,而現代建築對他來說像是一棵大樹,充滿各種生態與多樣性,並強調科技,特別是電腦與AI的運用,能夠讓建築設計跨越傳統,促成多層次的對話,也就是他所提出的「迴響」之概念。他還提到,當代建築的創作已不再是少數人的專利,越來越多的人能參與其中,形塑出建築的多元樣貌。

而面對民眾提問到「設計台灣建築時的思考」,平田以中山的富富話合為例,說明在結構設計如何反映台北多雨的氣候,並強調當地需求和環境影響在其設計中的重要性;對於「建築與植物之間關係」的問題,他則表示自己很注重生物的多樣性,希望建築與植物能共生,創造和諧的空間,而非單一的功能需求,這也正是他所提到的「纏繞的相容性」概念。

《平田晃久建築展─物我交織的臨界》講座內容精彩豐富,不僅呈現他對生物學、科技與建築設計的深刻結合,也為觀眾提供了更多關於建築、環境與人類生活之間的多面向思考。這場大受好評的展覽將延續至4月13日,建築迷與感興趣的朋友不妨親自來體驗這場建築與藝術的盛宴。

平田晃久建築展─物我交織的臨界 Akihisa Hirata - Architecture Arises at the Water’s Edge for Humans

展覽日期|至 2025/4/13

展覽地點|NOKE 忠泰樂生活 3F Uncanny(臺北市中山區樂群三路 200 號 3 樓)

開放時間|週日至週四 11:00-21:30、週五至週六 11:00-22:00

參觀資訊|免費參觀

展覽資訊|https://jam.jutfoundation.org.tw/exhibition/4985

展覽日期|至 2025/4/13

展覽地點|NOKE 忠泰樂生活 3F Uncanny(臺北市中山區樂群三路 200 號 3 樓)

開放時間|週日至週四 11:00-21:30、週五至週六 11:00-22:00

參觀資訊|免費參觀

展覽資訊|https://jam.jutfoundation.org.tw/exhibition/4985